祭城,當面對這個讀音,有人讀ji城,有人通曉古文,或讀zhai城,而當你隨意且親切地讀出zha城的時候,鄭州人會和你相視一笑——你是懂鄭州的。

在如今高樓林立、寸土寸金的鄭東新區,有一個占地超過3公頃的祭伯城遺址公園。這個園子,把古代遺址保護和市民休閑娛樂功能有機結合,讓文化資源轉化成了城市景觀,讓歷史故事融入了市民生活。鄭州這一舉動,留住了鄉愁,也贏得了尊重。

有關祭城的故事,要追溯到3000年前了……尋一個陌上花開的春日,或者是葉落簌簌的秋天,來這遺址公園走一走,此時,你會發現,或夾岸數百步的落英繽紛,或楊柳拂面的春心蕩漾,都抵不過來自歲月的那一種——靜。

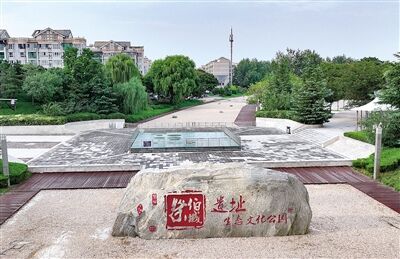

祭伯城遺址生態文化公園

尋她,鬧市區的一處靜謐園子

祭伯城遺址原本是“祭城鎮祭城村”,2005年因“鄭東新區”規劃建設,原村落被拆遷。

“祭”字的讀音變遷堪稱活態的文化化石。在《說文解字》中,“祭”從示,以手持肉,本義為祭祀。漢代以后,“祭”字分化出“jì”與“zhài”兩個讀音,前者用于祭祀義,后者專作姓氏。鄭州方言中的“zha”音,則是中原官話對古音的獨特留存,這種語言現象如同活化石,印證了祭伯城作為周代封國的歷史傳承。

考古發現,“古祭伯城”就在祭城村的村下。這里發現了西周至春秋時期的城圈、護城河、夯土基址等文物遺跡。

祭伯城的地理位置具有特殊的戰略價值。它坐落于古濟水支流與圃田澤的環抱之中,既得舟楫之利,又有湖澤之險。這種 “河澤相擁”的地理格局,使祭國在周代分封體系中兼具侯服與甸服的雙重屬性:作為距王城三百里的東方藩屏,它承擔著戍衛成周、防御淮夷的重任;依托圃田澤的肥沃土壤,又成為王室重要的糧食供應基地。考古發現的糧倉遺址與兵器作坊,正是這種軍政雙重職能的實物見證。

據文獻記載,祭伯城南北總長約1260米,東西寬約1380米,面積約174萬平方米。墻寬15米,高4~5米,黃土夯筑而成。

據業內人士介紹,祭伯城遺址從朝代和結構布局上,可分為西周東周和明朝清朝兩個時期的兩座城址,南北交錯疊壓。

兩周時期城址呈東西長方形,中部有南北向一道城墻墻體相隔,可分東西兩座小城,整體呈現“曰”字狀。東西長約1380米,南北寬約1000米,面積約138萬平方米。明清時期城址基本呈東北西南方向橢圓形,位于兩周城址的中部以南區域,城址南墻部分被熊兒河沖毀,東西長約770米,南北寬約680米,面積52萬平方米左右。

這處遺址對研究周代時期的都城分封與設立及城市文化發展有著重要的意義。2013年3月5日,被國務院公布為全國重點文物保護單位。2015年,在原址上,祭伯城遺址公園開工建設。2016年,公園投入使用。

如今,這里人來人往。眼前是鱗次櫛比的高樓,腳下是3000年前的古城墻靜默不語。

興衰,歷史長河中的風云變幻

在祭伯城遺址公園入口處,立有一塊巨石。正面是公園的名字,北面是《祭伯城記》。

據載,祭伯城的第一代主人,也就是祭國的開國之君,是周公姬旦的第五個兒子(也有說第七個的)。

不過,祭伯留下的故事并不太多,興許是因為一切順遂才乏善可陳吧。倒是祭伯城的第二位君主,也就是周公的孫子謀父青史留名。

史書中還提到,祭國在諸多封國中出類拔萃,數代祭國國君成為周王的首輔大臣。

《史記》中有“謀父諫周穆王”的故事,大意是說,周穆王準備興兵討伐西部游牧部族犬戎,謀父覺得不妥,就拜見周穆王,對周穆王進行諫阻,指出應該施行“德政”。同時勸說道,正是“德政”保證了周朝長久以來的安定局面,周朝要想長治久安,應當繼續堅持這一國策。但周穆王沒有聽進去,執意進攻。這一戰,周朝的軍隊沒有占到任何便宜,更嚴重的是,從此以后,戎、狄等少數民族居住地區的所有部族,全都就此脫離了周朝的約束,再也不來朝拜周朝的君主了。

還有一則故事,是說周穆王和謀父關系密切,謀父曾“飲天子酒”“占天子夢”,但他并沒有受寵若驚或恃寵而驕,曾以《祈招》之詩勸諫穆王要體恤民意、以德治國。

再后來,到了春秋時期。

周王朝的統治逐漸衰落,各諸侯國之間開始相互征伐,戰亂頻繁。在這場激烈的紛爭中,祭國也未能幸免。鄭國逐漸崛起,成為中原地區的強國之一。鄭國為了擴大自己的領土和勢力范圍,開始對周邊的小國進行兼并戰爭。祭國因其與鄭國相鄰,且國力相對較弱,成為鄭國的首要目標。在鄭國的不斷進攻下,祭國最終被鄭國所滅,祭伯城也隨之淪為鄭國的屬地。

鄭國統治祭伯城期間,對這座城邑進行了大規模的建設和改造。他們在原有的城池基礎上,進一步加固了城墻,拓寬了街道,修建了許多宮殿和官署。同時,鄭國還積極發展農業和手工業,使得祭伯城的經濟得到了進一步的發展。在這一時期,祭伯城不僅是鄭國的重要軍事據點,也是中原地區的一個重要商業中心。

戰國時期,各國之間的競爭更加激烈,戰爭頻繁爆發。隨著秦國的逐漸強大,它開始了統一六國的征程。在這場波瀾壯闊的歷史進程中,祭伯城也不可避免地卷入其中。祭伯城所在的地區被納入了秦國的版圖,成了秦國的一個郡縣。

秦朝統一中國后,實行了一系列的改革措施,加強了中央集權統治。在地方行政制度方面,秦朝推行郡縣制,將全國分為若干個郡縣,由中央政府直接管轄。祭伯城作為一個郡縣的治所,在秦朝的統治下繼續發揮著重要的作用。

漢朝建立后,祭伯城迎來了新的發展機遇。漢朝初期,統治者采取了休養生息的政策,鼓勵農業生產,減輕農民負擔,使得社會經濟得到了迅速的恢復和發展。在這一時期,祭伯城的農業、手工業和商業都取得了長足的進步。同時,漢朝還注重文化教育的發展,在全國范圍內設立了許多學校,培養了大批的人才。祭伯城作為中原地區的一個重要城邑,也受到了漢文化的深刻影響,文化氛圍日益濃厚。

隨著時間的推移,歷史的車輪滾滾向前,祭伯城歷經了三國、兩晉、南北朝、隋、唐、宋、元、明、清等多個朝代的更迭。在這漫長的歲月里,祭伯城始終處于中原地區的政治、經濟和文化中心地帶,見證了中國歷史上的諸多重大事件和社會變革。然而,由于戰爭、自然災害等因素的影響,祭伯城也多次遭受了破壞和毀滅。每一次的破壞之后,祭伯城的人民都會在廢墟上重新崛起,重建自己的家園。

遺跡,歲月沉淀下的歷史見證

盡管歷經了數千年的風雨洗禮,祭伯城依然留下了許多珍貴的歷史遺跡,這些遺跡猶如一部部無言的史書,默默地訴說著這座城邑的往昔歲月。

透過祭伯城遺址公園的玻璃,依然可以看到那高大而厚重的城墻。雖然城墻的大部分已經坍塌,但從殘留的部分依然可以看出它當年的雄偉氣勢。城墻用黃土夯筑而成,質地堅硬,歷經千年而不倒。

歲月悠悠,時光流轉。如今的祭伯城,已經不再是當年那個繁華的諸侯國都城,然而,這座古老城邑所承載的歷史文化,卻依然深深地烙印在這片土地上,流淌在一代代祭伯城人民的血液中。

站在祭伯城遺址的夯土墻前,總感覺那些層疊的板筑痕是某種古老的文字。而3000年前,工匠們掄起石杵時,定然想象不到他們的勞作會凝固成時間的密碼。

當你數著每層夯土間夾裹的料礓石,就像在翻閱半部殘缺的史書,斷裂處,滲出西周的月光。

就像鄭州人提起這個地方,輕松而隨意地說出祭(zha)城這個獨一無二的讀音時,終會讓人覺得欣慰——時光流轉、朝代變遷,但總有一些東西會留下來,不是像福爾馬林中的標本那樣存于典籍文獻之中,而是活生生水靈靈地存續于老百姓的日常生活之中,可以日日掛在嘴邊、活躍于口舌之間。

這,已足夠。

本報記者 李娜/文 馬健/圖

《鄭州晚報》版面截圖