暮色漸沉,鄭州市高新區金色嘉園(瑞達路)門口,一輛小小的涼皮車支了起來,白底紅字的“昱爸涼皮”招牌分外醒目。

涼皮切條、拌入黃瓜絲、淋上芝麻醬……90后父親潘昌盛在臺前熟練操作著,目光卻不時投向推車旁那張特制的小床——他四歲半的腦癱兒子正靜靜躺在那里。這份看似尋常的街頭營生,是這位年輕父親在命運風暴中,用脊梁為孩子撐起的一方天地,更是他帶著孩子向生活發起的一場艱難突圍。

四年求醫路,每一步都是抗爭

2021年6月27日,妻子的一個急促電話讓潘昌盛如墜冰窟——孩子突發抽搐昏迷。緊急送往醫院后,診斷結果顯示蛛網膜下腔出血后腦積水(顱內出血),面對這突如其來的變故,潘昌盛沒有放棄,他選擇了堅強,選擇了與命運抗爭到底。

這四年來,他懷抱幼子踏上了漫漫求醫路,尋求治療之道。其中近三年時間,他幾乎是在醫院度過的,陪著孩子進行一次又一次的康復訓練。“目前已經離婚好多年了,爸媽身體不好,一直在家種地,想幫我也幫不上,我也不想讓他們幫忙,一直以來也習慣一個人帶孩子了。” 潘昌盛的語氣平靜。

“孩子現在不會坐,不會抬頭,也不會說話,更別說站了。但他的意識比以前要好,喊他的時候,他知道回應。”潘昌盛的話語中帶著一絲欣慰。

盡管孩子的情況并不樂觀,但他始終相信,通過持續的治療和康復,孩子總有一天會好轉。醫生曾告訴他,孩子未來可能無法像正常人一樣生活,但是“只要能達到生活自理的狀態,我就很知足,而且我相信未來醫療水平也在進步,我會一直堅持,他一定會越來越好。”這成了潘昌盛心中最大的期盼。

一方涼皮攤,全天候父愛

離異的現實,讓所有重擔沉甸甸地壓在他一人肩上。年邁的父母身體不好,無法提供太多幫助,他只能依靠自己。

孩子特殊的情況,使他成了全天候的“貼身護理員”。“自從帶了孩子,就再也沒上過班了,每時每刻都得抱著他。”潘昌盛說,做飯時抱著,出門取快遞、打水時背著——孩子的重量,早已成為他生命無法卸下的部分。

生計如刀鋒懸頸,他嘗試過打工,但“帶著孩子人家不愿意要啊”。他也曾想跑外賣,但路途顛簸,擔憂孩子病情加重。幾年間,為給孩子看病,“花了大概二三十萬元,有很多愛心人士幫助我們。”潘昌盛說。

這輛命名為“昱爸涼皮”的攤子源于一次微光般的相遇。一位熱心博主伸出援手,幫他一起支起了這輛承載生計與希望的小小涼皮車。“我才慢慢一邊帶孩子一邊擺攤。”從此,傍晚5點至9點,是這對父子與城市的固定契約。因午間高溫無法帶孩子出門,家中又無人看護,他只能錯過黃金時段,每天賣出“十幾份,最多二十份”。收入雖然不多,但他無比珍視這份能將孩子時刻置于視線之內的“移動港灣”。

模糊音節里,是“baba”更是希望的發聲

面對生活的重壓,潘昌盛也有過崩潰和放棄的念頭。支撐他穿越至暗時刻的,不僅是涼皮攤的煙火氣,更是孩子細微回應帶來的巨大慰藉和社會的善意。

“喊他,他知道回應。有那么一次啊,我讓他喊爸爸,他只是發出了那個音調,我當時立馬就含淚了。”這聲模糊的、尚未成形的呼喚,瞬間擊穿了他所有堅強的偽裝。“希望他一天天好轉,希望有一天他能喊我一聲爸爸。”這是他最樸素的愿望,也是他堅持下去的動力。

在最絕望、抱著孩子在外地求醫的時刻,陌生人的善意曾如星火點亮他的前路。“有一次在上海,晚上沒掛上號,在外面給孩子喂奶,旁邊圍了好多人,了解情況后有不少人給我塞錢,還有房東給我免幾天房租。”這些微光讓他更加堅定,這份堅韌最終也被更多人看見。

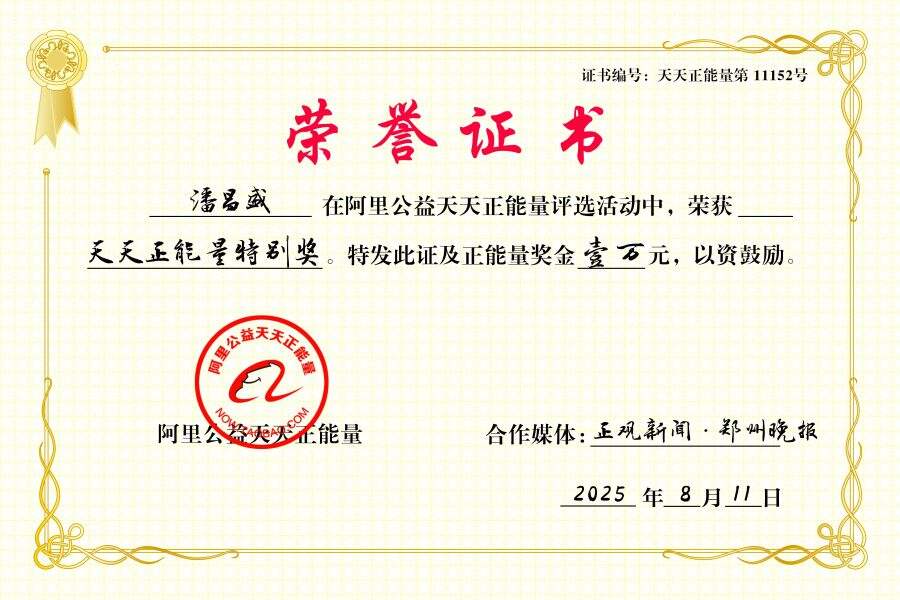

經報道后,阿里公益天天正能量聯合正觀新聞·鄭州晚報,為潘昌盛頒發正能量特別獎10000元。面對這份獎金,潘昌盛表示,這筆錢會全部用于孩子的康復治療。

正如頒獎詞所言:

一輛涼皮車,載滿生活的重量;

一張小床,托起無聲的希望。

當命運以苦難相欺,

他用雙臂為孩子筑起避風港;

當風雨擊碎家庭的完整,他選擇獨自扛起如山父愛。

四年求醫路,每一步都是向命運的抗爭。

街頭煙火中,

他一邊翻炒生計,一邊守望病榻上的幼子。

涼皮的香氣里,飄散著最樸素的渴望,

只為等待一聲遲來的“爸爸”。

父愛可以穿透疾病的陰霾,

希望在苦難中也能生根發芽。

這不僅是一個父親的堅守,更是對社會的叩問。

當我們匆匆路過街頭,

能否為這樣的攤主多停留一分鐘?

他等待的不僅是一聲“爸爸”,

更是一個充滿溫度的社會回聲。

正觀新聞記者 肖理心/文 劉小濤/圖