鄭州歌舞劇院 原創舞蹈榮獲國際金獎

以舞為媒讓文物活起來

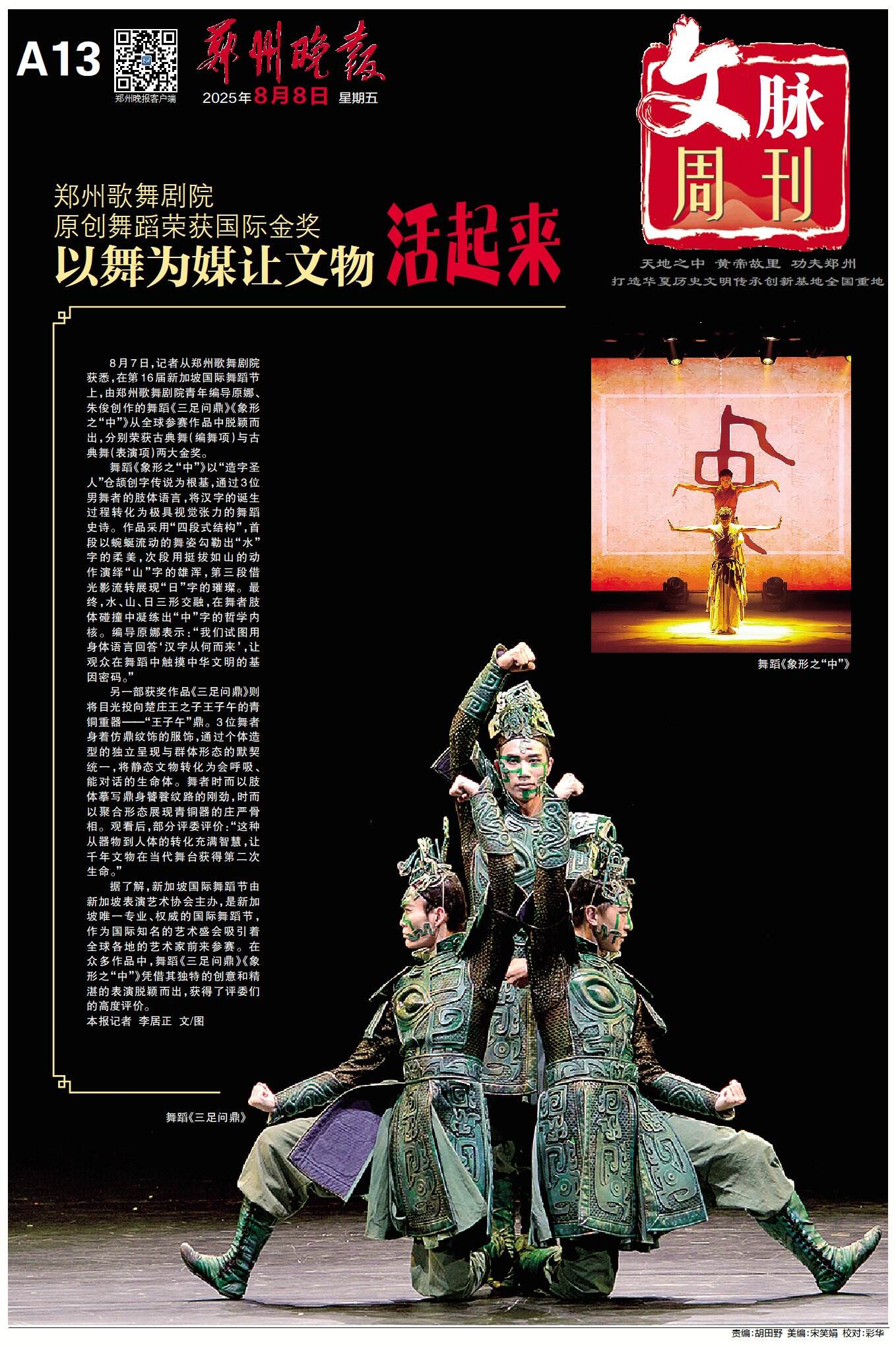

舞蹈《象形之“中”》

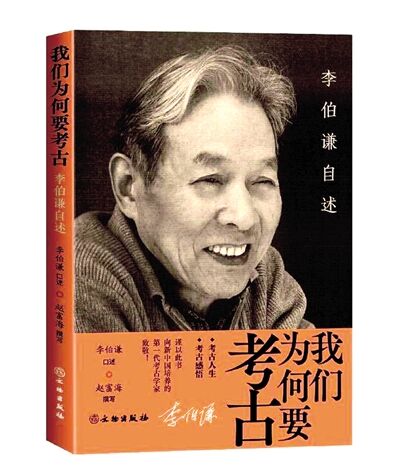

舞蹈《三足問鼎》

8月7日,記者從鄭州歌舞劇院獲悉,在第16屆新加坡國際舞蹈節上,由鄭州歌舞劇院青年編導原娜、朱俊創作的舞蹈《三足問鼎》《象形之“中”》從全球參賽作品中脫穎而出,分別榮獲古典舞(編舞項)與古典舞(表演項)兩大金獎。

舞蹈《象形之“中”》以“造字圣人”倉頡創字傳說為根基,通過3位男舞者的肢體語言,將漢字的誕生過程轉化為極具視覺張力的舞蹈史詩。作品采用“四段式結構”,首段以蜿蜒流動的舞姿勾勒出“水”字的柔美,次段用挺拔如山的動作演繹“山”字的雄渾,第三段借光影流轉展現“日”字的璀璨。最終,水、山、日三形交融,在舞者肢體碰撞中凝練出“中”字的哲學內核。編導原娜表示:“我們試圖用身體語言回答‘漢字從何而來’,讓觀眾在舞蹈中觸摸中華文明的基因密碼。”

另一部獲獎作品《三足問鼎》則將目光投向楚莊王之子王子午的青銅重器——“王子午”鼎。3位舞者身著仿鼎紋飾的服飾,通過個體造型的獨立呈現與群體形態的默契統一,將靜態文物轉化為會呼吸、能對話的生命體。舞者時而以肢體摹寫鼎身饕餮紋路的剛勁,時而以聚合形態展現青銅器的莊嚴骨相。觀看后,部分評委評價:“這種從器物到人體的轉化充滿智慧,讓千年文物在當代舞臺獲得第二次生命。”

據了解,新加坡國際舞蹈節由新加坡表演藝術協會主辦,是新加坡唯一專業、權威的國際舞蹈節,作為國際知名的藝術盛會吸引著全球各地的藝術家前來參賽。在眾多作品中,舞蹈《三足問鼎》《象形之“中”》憑借其獨特的創意和精湛的表演脫穎而出,獲得了評委們的高度評價。

本報記者 李居正 文/圖

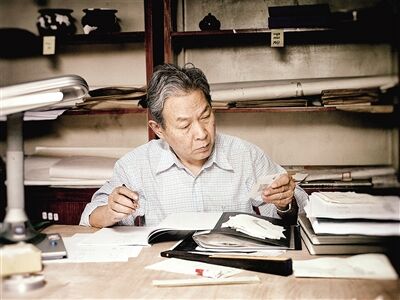

《我們為何要考古:李伯謙自述》出版 “溫暖而有力量”地講好考古故事

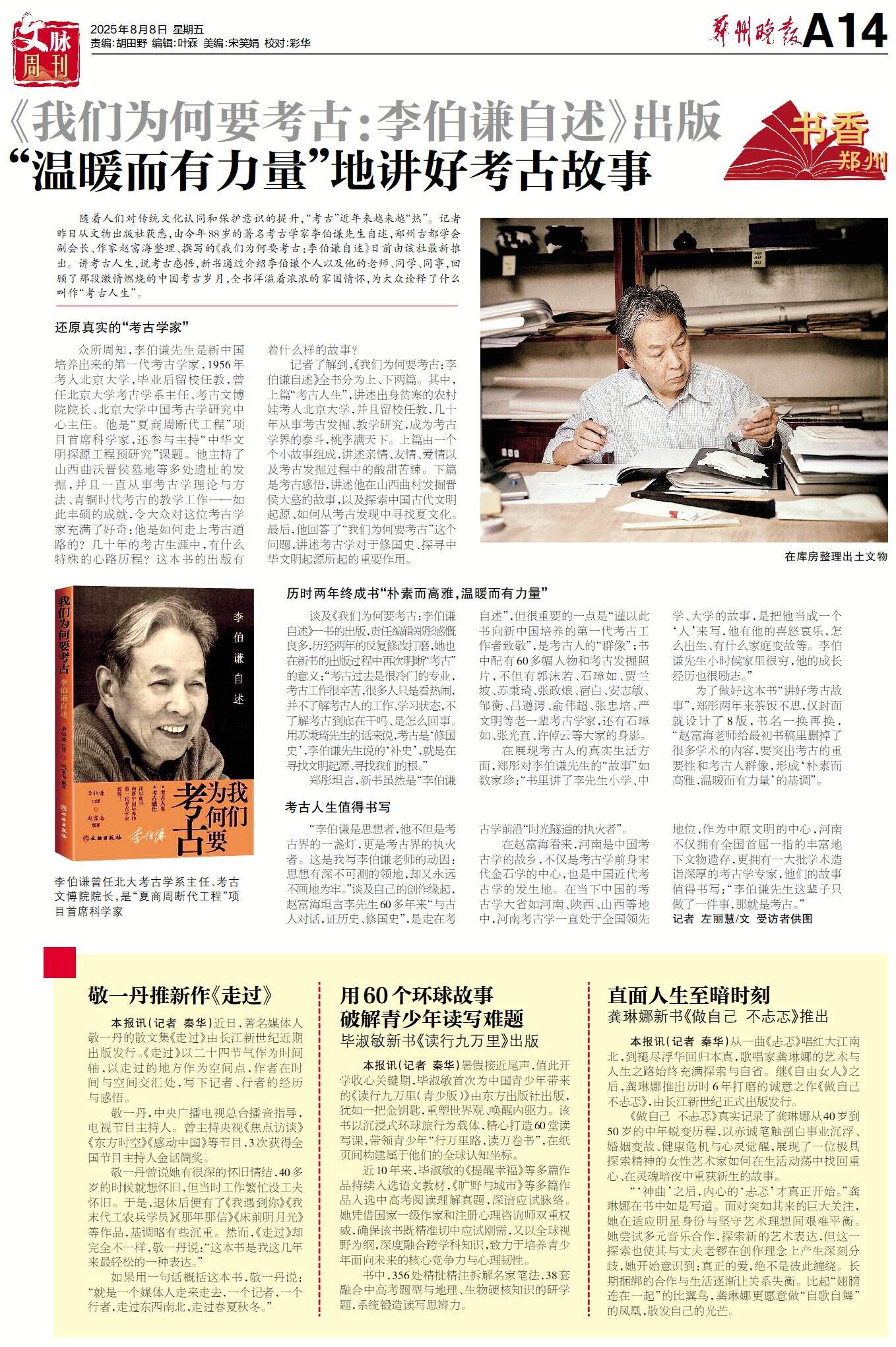

在庫房整理出土文物

李伯謙曾任北大考古學系主任、考古文博院院長,是“夏商周斷代工程”項目首席科學家

隨著人們對傳統文化認同和保護意識的提升,“考古”近年來越來越“熱”。記者昨日從文物出版社獲悉,由今年88歲的著名考古學家李伯謙先生自述,鄭州古都學會副會長、作家趙富海整理、撰寫的《我們為何要考古:李伯謙自述》日前由該社最新推出。講考古人生,說考古感悟,新書通過介紹李伯謙個人以及他的老師、同學、同事,回顧了那段激情燃燒的中國考古歲月,全書洋溢著濃濃的家國情懷,為大眾詮釋了什么叫作“考古人生”。

還原真實的“考古學家”

眾所周知,李伯謙先生是新中國培養出來的第一代考古學家,1956年考入北京大學,畢業后留校任教,曾任北京大學考古學系主任、考古文博院院長、北京大學中國考古學研究中心主任。他是“夏商周斷代工程”項目首席科學家,還參與主持“中華文明探源工程預研究”課題。他主持了山西曲沃晉侯墓地等多處遺址的發掘,并且一直從事考古學理論與方法、青銅時代考古的教學工作——如此豐碩的成就,令大眾對這位考古學家充滿了好奇:他是如何走上考古道路的?幾十年的考古生涯中,有什么特殊的心路歷程?這本書的出版有著什么樣的故事?

記者了解到,《我們為何要考古:李伯謙自述》全書分為上、下兩篇。其中,上篇“考古人生”,講述出身貧寒的農村娃考入北京大學,并且留校任教,幾十年從事考古發掘、教學研究,成為考古學界的泰斗,桃李滿天下。上篇由一個個小故事組成,講述親情、友情、愛情以及考古發掘過程中的酸甜苦辣。下篇是考古感悟,講述他在山西曲村發掘晉侯大墓的故事,以及探索中國古代文明起源、如何從考古發現中尋找夏文化。最后,他回答了“我們為何要考古”這個問題,講述考古學對于修國史、探尋中華文明起源所起的重要作用。

歷時兩年終成書“樸素而高雅,溫暖而有力量”

談及《我們為何要考古:李伯謙自述》一書的出版,責任編輯鄭彤感慨良多,歷經兩年的反復修改打磨,她也在新書的出版過程中再次明晰“考古”的意義:“考古過去是很冷門的專業,考古工作很辛苦,很多人只是看熱鬧,并不了解考古人的工作、學習狀態,不了解考古到底在干嗎、是怎么回事。用蘇秉琦先生的話來說,考古是‘修國史’,李伯謙先生說的‘補史’,就是在尋找文明起源、尋找我們的根。”

鄭彤坦言,新書雖然是“李伯謙自述”,但很重要的一點是“謹以此書向新中國培養的第一代考古工作者致敬”,是考古人的“群像”;書中配有60多幅人物和考古發掘照片,不但有郭沫若、石璋如、賈蘭坡、蘇秉琦、張政烺、宿白、安志敏、鄒衡、呂遵諤、俞偉超、張忠培、嚴文明等老一輩考古學家,還有石璋如、張光直、許倬云等大家的身影。

在展現考古人的真實生活方面,鄭彤對李伯謙先生的“故事”如數家珍:“書里講了李先生小學、中學、大學的故事,是把他當成一個‘人’來寫,他有他的喜怒哀樂,怎么出生、有什么家庭變故等。李伯謙先生小時候家里很窮,他的成長經歷也很勵志。”

為了做好這本書“講好考古故事”,鄭彤兩年來茶飯不思,僅封面就設計了8版,書名一換再換,“趙富海老師給最初書稿里刪掉了很多學術的內容,要突出考古的重要性和考古人群像,形成‘樸素而高雅,溫暖而有力量’的基調”。

考古人生值得書寫

“李伯謙是思想者,他不但是考古界的一盞燈,更是考古界的執火者。這是我寫李伯謙老師的動因:思想有深不可測的領地,卻又永遠不畫地為牢。”談及自己的創作緣起,趙富海坦言李先生60多年來“與古人對話,證歷史、修國史”,是走在考古學前沿“時光隧道的執火者”。

在趙富海看來,河南是中國考古學的故鄉,不僅是考古學前身宋代金石學的中心,也是中國近代考古學的發生地。在當下中國的考古學大省如河南、陜西、山西等地中,河南考古學一直處于全國領先地位,作為中原文明的中心,河南不僅擁有全國首屈一指的豐富地下文物遺存,更擁有一大批學術造詣深厚的考古學專家,他們的故事值得書寫:“李伯謙先生這輩子只做了一件事,那就是考古。”

記者 左麗慧/文 受訪者供圖

敬一丹推新作《走過》

本報訊(記者 秦華)近日,著名媒體人敬一丹的散文集《走過》由長江新世紀近期出版發行。《走過》以二十四節氣作為時間軸,以走過的地方作為空間點,作者在時間與空間交匯處,寫下記者、行者的經歷與感悟。

敬一丹,中央廣播電視總臺播音指導,電視節目主持人。曾主持央視《焦點訪談》《東方時空》《感動中國》等節目,3次獲得全國節目主持人金話筒獎。

敬一丹曾說她有很深的懷舊情結,40多歲的時候就想懷舊,但當時工作繁忙沒工夫懷舊。于是,退休后便有了《我遇到你》《我末代工農兵學員》《那年那信》《床前明月光》等作品,基調略有些沉重。然而,《走過》卻完全不一樣,敬一丹說:“這本書是我這幾年來最輕松的一種表達。”

如果用一句話概括這本書,敬一丹說:“就是一個媒體人走來走去,一個記者,一個行者,走過東西南北,走過春夏秋冬。”

用60個環球故事 破解青少年讀寫難題

畢淑敏新書《讀行九萬里》出版

本報訊(記者 秦華)暑假接近尾聲,值此開學收心關鍵期,畢淑敏首次為中國青少年帶來的《讀行九萬里(青少版)》由東方出版社出版,猶如一把金鑰匙,重塑世界觀、喚醒內驅力。該書以沉浸式環球旅行為載體,精心打造60堂讀寫課,帶領青少年“行萬里路,讀萬卷書”,在紙頁間構建屬于他們的全球認知坐標。

近10年來,畢淑敏的《提醒幸福》等多篇作品持續入選語文教材,《曠野與城市》等多篇作品入選中高考閱讀理解真題,深諳應試脈絡。她憑借國家一級作家和注冊心理咨詢師雙重權威,確保該書既精準切中應試剛需,又以全球視野為綱,深度融合跨學科知識,致力于培養青少年面向未來的核心競爭力與心理韌性。

書中,356處精批精注拆解名家筆法,38套融合中高考題型與地理、生物硬核知識的研學題,系統鍛造讀寫思辨力。

直面人生至暗時刻

龔琳娜新書《做自己 不忐忑》推出

本報訊(記者 秦華)從一曲《忐忑》唱紅大江南北,到褪盡浮華回歸本真,歌唱家龔琳娜的藝術與人生之路始終充滿探索與自省。繼《自由女人》之后,龔琳娜推出歷時6年打磨的誠意之作《做自己 不忐忑》,由長江新世紀正式出版發行。

《做自己 不忐忑》真實記錄了龔琳娜從40歲到50歲的中年蛻變歷程,以赤誠筆觸剖白事業沉浮、婚姻變故、健康危機與心靈覺醒,展現了一位極具探索精神的女性藝術家如何在生活動蕩中找回重心、在靈魂暗夜中重獲新生的故事。

“‘神曲’之后,內心的‘忐忑’才真正開始。”龔琳娜在書中如是寫道。面對突如其來的巨大關注,她在適應明星身份與堅守藝術理想間艱難平衡。她嘗試多元音樂合作,探索新的藝術表達,但這一探索也使其與丈夫老鑼在創作理念上產生深刻分歧,她開始意識到:真正的愛,絕不是彼此纏繞。長期捆綁的合作與生活逐漸讓關系失衡。比起“翅膀連在一起”的比翼鳥,龔琳娜更愿意做“自歌自舞”的鳳凰,散發自己的光芒。

東漢名臣卓茂: 用“高情商”書寫傳奇仕途

清代畫家張士葆作《云臺三十二將圖》中的卓茂

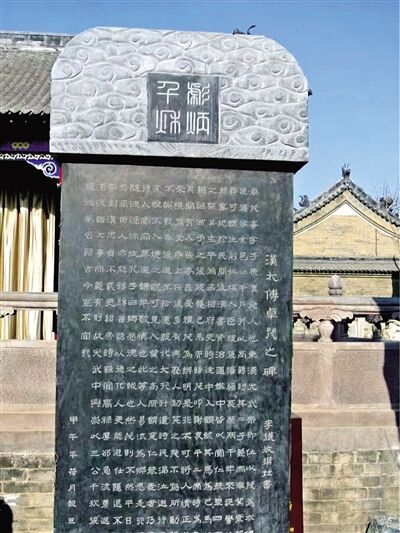

新密老城卓君廟漢太傅卓茂之碑

在東漢做大臣需要什么?家世?人脈?能力?除了以上幾個要素,東漢名臣卓茂以親身經歷證明,想在變幻莫測的朝堂中安身立命,還需要一顆細膩敏銳的玲瓏心。

卓茂生于南陽郡宛縣(今河南省南陽市宛城區),其人生的高光時刻與深厚淵源,卻與今日鄭州新密市緊密相連。他以過人的能力和審時度勢的非凡智慧著稱,堪稱一位深諳處世之道的“高情商大師”,完美詮釋了何為“能力突出,進退有度”。

出身不凡,才情兼備顯風范

卓茂,字子康,南陽郡宛縣人。在當時,能成為“名臣”,家世、能力都是必不可少的,卓茂比其他人更突出的,還有察言觀色、審時度勢的智慧。

論家世——“父祖皆至郡守。”卓茂的祖父、父親都做過郡太守,在當時可謂官宦子弟。

論能力——“習《詩》《禮》及歷算,究極師法,稱為通儒。”卓茂學習《詩經》《禮記》和歷法算術,深得師傅博士江生之學,號稱“通儒”。

論情商——“性寬仁恭愛。鄉黨故舊,雖行能與茂不同,而皆愛慕欣欣焉。”他生性仁愛恭謹,鄉鄰朋友,即使品行才能和卓茂不一樣,也很喜歡他。

有這樣的背景,卓茂初做官就在丞相府,追隨當時的丞相、孔子后人孔光,頗受孔光重視,一路升為侍郎、密縣(今鄭州新密市)縣令。

卓茂本可仕途通達,成為一代能臣造福天下百姓——如果沒有“王莽篡漢”的話。

南朝范曄《后漢書》記載了他在動蕩年代的清醒抉擇:“王莽秉政……遷茂為京部丞,密人老少皆涕泣隨送。及莽居攝,以病免歸郡,常為門下掾祭酒,不肯做職吏”“更始立,以茂為侍中祭酒,從至長安,知更始政亂,以年老乞骸骨歸”。

當時王莽執掌政權,升任卓茂為京部丞。始建國元年(公元9年),王莽篡漢稱帝。王莽在位時,卓茂稱病罷官回鄉,常任門下掾祭酒,不肯擔任實職。更始元年(公元23年),更始帝劉玄即位,任卓茂為侍中祭酒,他隨劉玄到了長安,但很快洞悉更始政權內部混亂不堪,便果斷以年老為借口請求告老回家,遠離了權力漩渦。

直到建武元年(公元25年),光武帝劉秀即位,建立東漢。劉秀任命卓茂為太傅,封褒德侯。歷經亂世沉浮,始終保持清醒與氣節的卓茂,此時才終于真正進入了權力核心,成為光武帝極為倚重的股肱之臣。

寬仁之舉,德化密縣傳佳話

卓茂的“高情商”不僅體現在朝堂政局的清醒選擇,更體現在他對待普通百姓的態度上。關于卓茂“寬仁恭愛”的性格,史書上留下了生動的注腳。

《后漢書》記載,在丞相府做官時,卓茂曾經有一次出門,有人說卓茂騎的馬是他的。卓茂問那個人說:“你的馬丟失多長時間了?”那人回答說:“一個多月了。”卓茂有這匹馬好幾年了,心中知道那個人弄錯了,但“默解與之,挽車而去”,默不出聲解開馬交給那個人,自己拉起車離去。卓茂回過頭說:“如果不是你的馬,勞駕到丞相府還我。”后來,馬的主人果然從別處找回自己丟的馬,就到丞相府還馬,向卓茂道歉,卓茂毫不怪罪他。可見卓茂“性不好爭如此”。

后來卓茂被任為密縣縣令,他剛到縣中,有所改革,但官民不信服,嘲笑他,鄰縣的人聽說后也嘲笑他沒有能力。河南郡為他派監理縣令,卓茂也不懷疑,治理政事和往常一樣。幾年之后,教化大行,路不拾遺。漢平帝在位時(公元前1年—公元6年),發生蝗災,河南二十多縣都遭災,唯獨蝗蟲不進密縣境內。督郵(東漢官名)報告太守,太守不相信,親自前去檢查,見到實情后才佩服卓茂。

這兩個故事雖或帶傳奇色彩,卻生動印證了卓茂的品德與治理成效。

身后殊榮,歷史銘記永流傳

建武四年(公元28年),擔任太傅三年后,卓茂去世。光武帝劉秀“賜棺槨墳地”,并“車駕素服親臨送葬”,哀榮備至。

永平三年(公元60年),漢明帝劉莊追念中興功臣,圖畫二十八將于南宮云臺,后又增補卓茂與竇融、王常、李通四人,共稱“云臺三十二將”。卓茂作為唯一文官位列其中,足見其歷史地位。

卓茂曾傾注心血治理的密縣,在他去世后,當地百姓為紀念他,在縣城東門外立衣冠冢,建卓茂祠,歷朝密縣縣令上任后都要赴卓茂祠祭拜。隋代縣城遷至今新密老城,人們又在老城修建了第二座卓茂祠,終年祭祀不絕。

2008年3月20日,新密市文物保護管理所在進行文物普查時,新密市大隗鎮河屯村西頭組村村民張全喜家中發現一塊古碑刻,上書“漢太傅衣冠冢”六個字,并由當地群眾指認,找到古碑原來所立的墓葬。據嘉慶年間的《密縣志》記載:“在大隗鎮卓君廟前,相傳葬卓君衣冠處。”

從密縣縣令的勤政愛民,到“不仕王莽”的清醒,再到太傅之位上的國之肱骨,卓茂以其非凡的智慧、堅定的氣節與寬厚的仁德,在東漢開國史上書寫了濃墨重彩的一筆。他審時度勢的進退之道、寬仁恭愛的處世哲學,不僅為他贏得了“云臺三十二將”的殊榮,更在治理過的土地上留下了不朽的印記。卓茂與新密的故事,是賢臣良吏與一方水土相互成就的永恒佳話,也是歷史長河中,智慧與德行力量穿越時空的回響。

本報記者 許怡童