周慧玲與學生們在一起 受訪者供圖

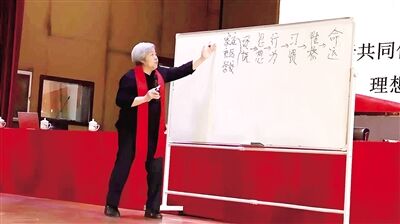

周慧玲堅持舉辦公益講座

42年學校從教經歷、21年家庭教育、15年社區教育、52所學校的榮譽校長……今年75歲的周慧玲,投身教育事業數十年,雖已退休多年,但她的教齡仍在不斷“刷新”,在公益教育、社區建設里,依然能看到她奮斗的身姿。

“我這一輩子就干了一件事,就是教育。”從學校小講臺到社會大課堂,一條紅圍巾系著半世紀教育情懷,1700場公益講座溫暖百萬心靈——周慧玲用退而不休的堅守,在平凡人生中書寫了燭照時代的奉獻傳奇。

堅守三尺講臺 秉持“像母親一樣守護孩子”信念

2024年12月31日下午5時,鄭州東站人流熙攘。剛下高鐵的周慧玲顧不上吃飯休息,拖著行李箱直奔鄭州職業技術學院。這位75歲的退休教師,剛剛作為全國離退休干部先進個人代表在人民大會堂受到習近平總書記親切接見。

“得趕上晚上的元旦聯歡會,第一時間把最真切的感受講給學生們聽。”周慧玲步履匆匆,銀發在寒風中飄動。

臺上,一支粉筆、一塊黑板,周慧玲邊寫邊講,普通話、河南話自由切換,清晰流暢、妙語連珠,不時引發陣陣掌聲。臺下,聽眾們邊聽邊記、沉浸其中。

如今,這樣的場景已成為周慧玲生活的常態。

1949年10月,周慧玲出生于教育世家與軍人家庭。童年隨母親居住在鄉村小學的寺廟校舍里,深夜煤油燈下,母親為學生們削鉛筆的背影,成為她心中“師者仁心”的永恒烙印。“像母親一樣守護孩子”的信念,伴隨她從知青教師成長為鄭州職業技術學院副校長,輾轉小學、中學、大學全學段,從上課教書到學校管理,幾十年的育人生涯,周慧玲笑稱自己把所有學段干了個遍。

雖然已在學校教育中實現“通關”,但周慧玲并沒有停下腳步。“學生的很多問題都能在家庭中找到根源,可以說家庭教育是一切教育的元始與基礎,家庭織好學生這塊‘錦’,學校更容易做到‘錦上添花’。”周慧玲一直在思考。

2003年,她退居二線后,先后加入鄭州市關工委“五老”報告團、河南省青少年德育專家宣講團等,踏上推動家庭、學校、社會協同育人的新征程。

走進學校、深入社區,給學生講,給老師和家長講,周慧玲將幾十年教育生涯中積淀的經驗和思考提煉為通俗易懂的“干貨”傳至千家萬戶,手把手教大家教育孩子,在社會大講堂繼續發光發熱。

“我教過上萬名學生,一生只為這三尺講臺。當我退休離開學校后,走上了社會大講堂,傳播家庭教育、探索社區教育、宣講創新理論……一直到現在,沒有離開過講臺。”

20多年間,周慧玲的足跡遍及25省,從雪域高原到沿海城鄉,周慧玲帶著120本手寫教案,將家庭教育、德育課程送到基層。

投身社區教育 “教育不只是教孩子,更是教大人學會做人”

2008年,周慧玲遷居鄭州康橋華城社區,她發現鄰里“同檐如陌路”,孩子“宅化”嚴重。

針對這種情況,2010年初春,社區公告欄貼出“銀發英雄帖”,當天就有27位老人報名。退休教師、退伍軍人、老工匠匯聚在周慧玲身邊,組成152人的“五老志愿服務團”(老干部、老戰士、老專家、老教師、老模范)。這支平均年齡69歲的隊伍,成為基層治理的“常備軍”。

“獎是我去北京領的,事是大家干的,向大家致敬。”2025年新年上班第一天,周慧玲就把在北京獲得的榮譽分享給社區里的“老朋友們”。這位老人向前邁出一步,真誠地向伙伴們鞠躬致謝。

在社區工作中,周慧玲展現了教育工作者特有的細膩與智慧。鄰里糾紛、家庭矛盾、青少年教育問題……這些社區治理中的難點,都被她轉化為教育實踐的機會。每年志愿服務1000小時以上,自掏腰包投入社區文化建設資金超萬元。

社區調解室里,周慧玲曾用一堂“家庭教育課”化解了兩家持續半年的矛盾。“教育不只是教孩子,更是教大人學會做人。”她微笑著說。多年來,她帶領團隊調解社區糾紛千余起,成為基層治理的潤滑劑。

在周慧玲等人的帶動下,越來越多的居民自愿參與社區治理,社區社會組織力量不斷壯大。康橋華城社區居民先后創下多個“第一”:建立了鄭州市第一支關心下一代志愿服務隊、第一家社區關工委、第一個家庭教育實踐基地、第一個社區少先隊,開辦了社區第一個綜合性學堂、第一個志愿者工作室,總結了第一個社區志愿者工作法,辦了第一份社區小報《康橋故事》,成為教育部在河南的首個社區教育聯系點……

鄰里們由最初的“同在屋檐下,形同陌路人”轉變為如今的“喜事有人賀、悲事有人慰、愁事有人解、難事有人幫、同檐結鄰里、交融似鄉親”。在周慧玲等人的努力下,康橋華城有效形成了新時代鄰里之間互幫互助、互學互進的“社區幸福共同體”服務圈,居民對社區的認同感、獲得感和幸福感大大提升。

擁有300多萬粉絲 “銀發網紅”不帶貨不賣課,只傳授“家教良方”

2019年11月23日,周慧玲應邀去山東微山縣為當地的老師們授課。講課完畢,主辦方告訴周老師,這次講課他們進行了現場直播,當時在線觀眾達到43.85萬人,第二天直播回放有100.24萬人。

“這個數字對我的沖擊太大了,我十幾年線下講座,一共才有近百萬人受益,這一次講課就達到百萬數字,互聯網的力量有多強大?”

回來后,周慧玲也嘗試著“觸網”。2020年,她發起創立了網上公益平臺“家教良方”,她邀請100多位教育專家成立專家團,負責內容輸出。志愿者們則負責平臺搭建、視頻剪輯制作和上傳等。

周慧玲說,線上講座,如果內容不是觀眾需要的,他們手指一動,就會馬上劃走。如何分分秒秒都能抓住觀眾的心,讓觀眾留下,這是她在直播中遇到的一個難題。“首先要了解觀眾的需求、滿足需求,再去引領需求。”久而久之,周慧玲也悟出了一些心得。如今,“家教良方”微信號和抖音號粉絲量達到300多萬,點擊量超過4億人次。

在“流量為王”的互聯網領域,周慧玲成為一名名副其實的“網紅”,其商業價值也被不少企業看中。

許多企業向周老師伸出了“橄欖枝”,并且輔以足以讓人心動的報酬。“教育事業是不能和金錢掛鉤的,一旦掛上鉤,一定會變味。”雖然是擁有300多萬粉絲的“網紅”,但周慧玲堅持不帶貨或賣課來變現,不收集家長任何信息,也不靠販賣焦慮賺取流量。她說,既然是搞教育,就要搞純粹的教育。

2023年,“家教良方”榮獲“全國新時代終身學習品牌項目”。這個數字奇跡成為全河南省家庭教育的“云端課堂”。

“這樣整日奔波忙碌,您覺得辛苦嗎?”面對這個問題,周慧玲脫口而出:“很幸福。”

“能夠被別人所需要,對社會有價值,對國家有幫助,這是我最大的幸福。”周慧玲眼中有光。

如今,從三尺講臺到互聯網平臺,從學生再到學生家長,授課方式在變,授課對象在變,不變的是“初心如磐,一支粉筆寫春秋;使命在肩,一生只為一講臺”的教育理想;不變的是要將關心下一代的公益事業進行到底的教育情懷。

本報記者 袁帥

《鄭州晚報》版面截圖