11月9日,粵港澳見549名健兒出征大灣區

第十五屆全國運動會河南省代表團成立

第十五屆全國運動會將于11月9日在廣州盛大啟幕。10月16日,河南省參加本屆全運會的代表團宣告正式成立,包括朱婷、呂揚、鮑珊菊等多位奧運冠軍在內的549名河南運動員將出征大灣區,參加25個大項、233個小項的角逐。

第十五屆全運會設競技體育與群眾體育兩大板塊,競體項目共設34個大項、419個小項,群體項目共設23個大項、166個小項。河南省代表團競體項目共有549名運動員獲得25個大項、233個小項的決賽資格;群體項目有570名運動員參加21個大項、94個小項的決賽。無論競體項目還是群體項目,都是歷屆參賽人數最多的一屆。

競體項目參賽選手中,男運動員296名、女運動員253名,年齡最大的運動員43歲,年齡最小的運動員僅11歲,平均年齡21.3歲。2005年以后出生的運動員達到273人,占總人數的近50%。他們當中,既有朱婷、呂揚、鮑珊菊等奧運冠軍,也有李玥瑤、申國順、郭裕芳等20多位全運會冠軍。武翠翠、杜宇、孫洪旭等已參加過4屆全運會的老將將又一次踏上全運征程,而張怡涵、梁田田、溫瑞博等年輕選手也將努力制造驚喜。

過去4年,河南省體育工作者突出競體項目引領帶動,群體項目普及提升。在項目結構調整上,緊盯國家633項目布局,提出河南省競體項目4253N結構調整,持續鞏固傳統優勢項目、大力拓展基礎項目、注重對標奧運戰略項目、全面推進“三大球”項目發展、創新發展新興項目,競體項目發展更加科學。

在“十五運”周期中,自行車、散打、賽艇等優勢項目競爭力持續增強,乒乓球、體操等國家優勢項目河南省尖子隊員有所展現,田徑、拳擊項目爭金點明顯增加。“三大球”項目基礎不斷夯實,共12支隊伍躋身決賽。

在已先期完賽的群體項目中,河南代表團共收獲6枚金牌、2枚銀牌和11枚銅牌,群眾展演項目獲得一等獎、二等獎各1個。在已經舉行的競體項目比賽中,河南代表團在跆拳道和射擊項目上分別獲得1枚銀牌、1枚銅牌。

距全運會開幕還有20多天,河南代表團的備戰已經進入沖刺階段。在未來的大灣區,河南健兒將全力拼搏,力爭運動成績與精神文明雙豐收。

本報記者 郭韜略

文學好書榜2024年度榜單發布

20種圖書一起來品讀

近日,2024年文學好書榜年榜公布,經全國各文藝社社長投票、讀者網絡票選、專家終評三輪評選,20種圖書從入圍的153種圖書中脫穎而出,入選年榜。

入選年榜的圖書有,遲子建《東北故事集》、阿來《去有風的曠野》、王樹增《天著春秋》、劉慶邦《花燈調》、王蒙《在伊犁》、格非《登春臺》、邱華棟《空城紀》、李娟《九篇雪》、麥家《人間信》、陳彥《陳彥文集》、劉醒龍《聽漏》、老藤《草木志》、喬葉《最慢的是活著》、馬金蓮《親愛的人們》、閻晶明《同懷:魯迅與中國共產黨人》、彭學明《爹》、石鐘山《愛情永遠是年輕》、〔波蘭〕奧爾加·托卡爾丘克《雅各布之書》、李東華《重返白堊紀》、梁曉聲《中國文化的歷史基因》。

文學好書榜是由中國出版協會文學藝術出版工作委員會下屬50余家專業文學出版機構聯合推薦的專業榜單。該榜單每雙月評選月度書榜、每年評選年度榜單。據悉,2024年文學好書榜年榜邀請中華文學基金會理事長施戰軍擔任書榜評委會主任,國際儒學聯合會副會長李巖、中國作家協會小說委員會副主任潘凱雄、中國人民大學文學院教授孫郁、中國社會科學院學部委員陳眾議、中國傳媒大學教授張紹剛、北京大學中文系副教授叢治辰擔任評委。

《東北故事集》

遲子建 著

人民文學出版社2024年1月

本書是茅盾文學獎、魯迅文學獎得主遲子建的全新作品,收錄了作家近年來創作的三部鉤沉東北歷史的中短篇小說:《喝湯的聲音》聚焦海蘭泡慘案,述說哈喇泊家族三代人在黑龍江畔的生死傳奇與愛恨情仇;《白釉黑花罐與碑橋》以宋徽宗的幽囚歲月為切入點,展開一場亦真亦幻的相擁與別離、榮辱與興衰的穿越之旅;《碾壓甲骨的車輪》以晚清羅振玉所藏甲骨失散為引,圍繞一樁迷霧重重的失蹤案,探尋人類心靈世界的燭火微光。

《去有風的曠野》

阿來 著

人民文學出版社2024年9月

阿來,茅盾文學獎史上最年輕獲獎者,四川省作家協會主席。其代表作《塵埃落定》《空山》《云中記》等曾斬獲多項當代文學重要獎項。

本書是阿來2024最新隨筆集。十個把心交給曠野的故事。水泥在生長,自然卻在退縮,生活里的擰巴和褶皺,寄存在高樓大廈的方寸之間。生命是一次山重水復的旅程,當內心的時鐘以萬年為單位,世界就變了模樣。在阿來筆下,曠野不只是獨特的山脈水文,也是自己深藏的內心世界。

《最慢的是活著》

喬葉 著

北京十月文藝出版社2024年1月

本書包含《最慢的是活著》《葉小靈病史》《給母親洗澡》《明月梅花》四篇小說。《最慢的是活著》從年輕一代女性“我”的角度審視奶奶那一代女性的一生,從質疑到理解,“我必須在她的根里成長,她必須在我的身體里復現”, “活著這件原本最快的事,也因此,變成了最慢”。《葉小靈病史》講述的是葉小靈的“城市夢”,發生在城鄉之間鴻溝巨大的20世紀末,是一個理想主義者的理想“被實現”后,精神突然落空因而無處安放的故事。《給母親洗澡》講述的是給母親洗澡的女兒如何一點一點地洗出母親的過往,母親的身體史,其實就是她的生命史。《明月梅花》講述的是流淌在三代人之間的血脈親情,奶奶用她掌握的人世經驗與智慧,測知著明霞明月姐妹倆的命運,默默地關照與幫扶。

《在伊犁》

王蒙 著

作家出版社2024年7月

1965年,王蒙來到伊犁,在伊寧市巴彥岱鎮(原紅旗人民公社)勞動。 他吃住于農民家中,掄起坎土曼,學習維吾爾族語言,愛上奶茶泡馕……這6年的經歷,成為他后來創作 “新疆敘事” 系列作品的寶貴源泉。寫作于1983至1984年間的《在伊犁》系列作品,正是以他的這段經歷為背景。在這部作品中,王蒙有意回避了職業的文學技巧,通過散文化的日常生活敘事,塑造出讓人哭笑不得的穆罕默德·阿麥德、野心勃勃的依斯麻爾、智慧老者穆敏老爹、熱烈淳樸的愛彌拉姑娘等眾多讓人印象深刻的人物形象,視角別致,意蘊豐富,成為其作品中一個獨特而精湛的存在。

《九篇雪》

李娟 著

花城出版社2024年6月

《九篇雪》為作家李娟的散文作品集。少女時代的李娟跟隨家人在新疆北部阿勒泰草原上生活,在繡滿羊角圖案的牧場上,栽馬樁、搭帳篷、做生意,趕牛、牧羊、找麻雀、住山野、走戈壁、吃抓肉……一組組鮮活的日常,向世人展現荒野深處鮮為人知的生活場景,是種種寂靜的美好。全書分為三輯,第一輯“繡滿羊角圖案的地方”、第二輯“這樣的生活”、第三輯“草野之羊”,北疆阿勒泰的大地風貌、淳樸自然的牧區生活,以及少女心中的種種情愫、幻想與希望,是李娟靈氣十足早期創作風格的完整呈現,也是她個人的成長紀念冊。

《親愛的人們》

馬金蓮 著

湖南文藝出版社2024年4月

作品通過講述馬一山、祖祖、舍娃等一家五口的人生命運故事,以真摯飽滿的情感、細膩生動的語言和堅實豐厚的鄉村生活經驗,真實描繪中國最貧困地區西海固人民逐步擺脫貧困、追趕新時代步伐、走向美好生活的歷史圖譜,生動還原了中國鄉村社會的現代化歷程,書寫出中華民族生生不息的堅韌與溫良,骨肉親情在日常煙火溫潤下熠熠生輝,鑄就了鄉村振興的文學新樣本。

記者 秦華

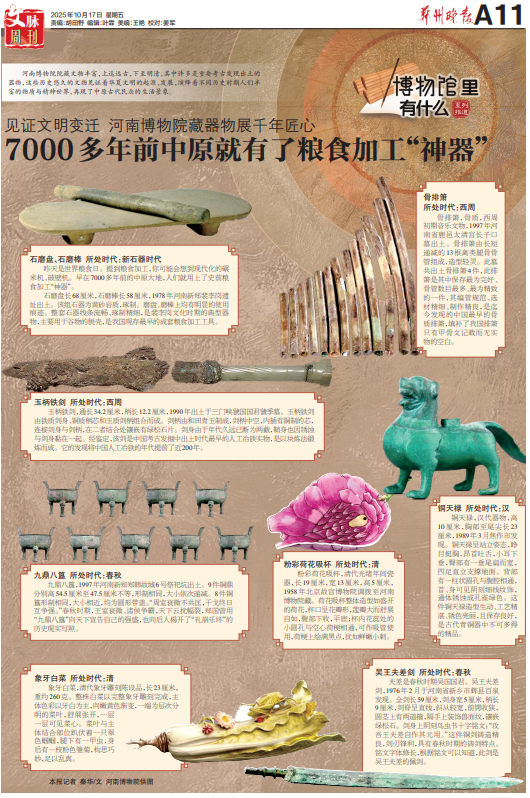

見證文明變遷 河南博物院藏器物展千年匠心

7000多年前中原就有了糧食加工“神器”

河南博物院院藏文物豐富,上迄遠古,下至明清,其中許多是重要考古發現出土的器物,這些歷史悠久的文物見證著華夏文明的起源、發展,演繹著不同歷史時期人們豐富的物質與精神世界,再現了中原古代民眾的生活景象。

石磨盤、石磨棒 所處時代:新石器時代

昨天是世界糧食日。提到糧食加工,你可能會想到現代化的碾米機、破壁機。早在7000多年前的中原大地,人們就用上了史前糧食加工“神器”。

石磨盤長68厘米,石磨棒長58厘米,1978年河南新鄭裴李崗遺址出土。該組石器為黃砂巖質,琢制。磨盤、磨棒上均有明顯的使用痕跡。整套石器線條流暢、琢制精細,是裴李崗文化時期的典型器物,主要用于谷物的脫殼,是我國現存最早的成套糧食加工工具。

骨排簫 所處時代:西周

骨排簫,骨質,西周初期音樂文物,1997年河南省鹿邑太清宮長子口墓出土。骨排簫由長短遞減的13根禽類腿骨骨管組成,造型輕靈。此墓共出土骨排簫4件,此排簫是其中保存最為完好、骨管數目最多、最為精致的一件,其編管規范、選材精細、制作精良,是迄今發現的中國最早的骨質排簫,填補了我國排簫只有甲骨文記載而無實物的空白。

玉柄鐵劍 所處時代:西周

玉柄鐵劍,通長34.2厘米,柄長12.2厘米,1990年出土于三門峽虢國國君虢季墓。玉柄鐵劍由鐵質劍身、銅質柄芯和玉質劍柄組合而成。劍柄由和田青玉制成,劍柄中空,內插有銅制的芯,連接劍身與劍柄,在二者結合處鑲嵌有綠松石片。劍身由于年代久遠已斷為兩截,鞘身也因銹蝕與劍身黏在一起。經鑒定,該劍是中國考古發掘中出土時代最早的人工冶鐵實物,是以塊煉法鍛煉而成。它的發現將中國人工冶鐵的年代提前了近200年。

九鼎八簋 所處時代:春秋

九鼎八簋,1997年河南新鄭鄭韓故城6號祭祀坑出土。9件銅鼎分別高54.5厘米至47.5厘米不等,形制相同,大小依次遞減。8件銅簋形制相同,大小相近,均為圓形帶蓋。“周室衰微不共匡,干戈終日互爭強。”春秋時期,王室衰微、諸侯爭霸,天下云擾幅裂,鄭國曾用“九鼎八簋”向天下宣告自己的強盛,也向后人揭開了“禮崩樂壞”的歷史現實寫照。

粉彩荷花吸杯 所處時代:清

粉彩荷花吸杯,清代光緒年間瓷器,長19厘米,寬13厘米,高5厘米,1958年北京故宮博物院調撥至河南博物院藏。荷花吸杯整體造型如盛開的荷花,杯口呈花瓣形,蓮瓣大而舒展自如,腹部下收,平底;杯內花蕊處的小圓孔與空心荷梗相通,可作吸管使用,荷梗上繪滿黑點,猶如鮮嫩小刺。

銅天祿 所處時代:漢

銅天祿,漢代器物,高10厘米,胸部至尾尖長23厘米,1989年3月焦作市發現。銅天祿呈站立姿態,睜目挺胸,昂首吐舌,小耳下垂,臀部有一垂尾扁而寬,四足直立支撐地面。背部有一柱狀圓孔與腹腔相通,首、身可見陰刻細線紋飾,通體銹蝕成孔雀綠色。這件銅天祿造型生動、工藝精湛、銹色亮麗,且保存良好,是古代青銅器中不可多得的精品。

象牙白菜 所處時代:清

象牙白菜,清代象牙雕刻陳設品,長23厘米,重約260克。整株白菜以完整象牙雕刻完成,主體色彩以牙白為主,向嫩黃色漸變,一端為層次分明的菜葉,舒展張開,一層一層可見菜心。菜葉與主體結合部位趴伏著一只翠色蟈蟈,腿下有一甲蟲,身后有一枝粉色雛菊,構思巧妙,足以亂真。

吳王夫差劍 所處時代:春秋

夫差是春秋時期吳國國君。吳王夫差劍,1976年2月于河南省新鄉市輝縣百泉發現。全劍長59厘米,劍身寬5厘米,柄長9厘米,劍脊呈直線,斜從較寬,前鍔收狹,圓莖上有兩道箍,隔手上裝飾獸面紋,鑲嵌綠松石。劍身上陰刻鳥蟲書十字銘文:“攻吾王夫差自作其元用。”這件銅劍鑄造精良,劍刃鋒利,具有春秋時期的鑄劍特點。銘文字體修長,根據銘文可以知道,此劍是吳王夫差的佩劍。

本報記者 秦華