南通淪陷警示碑 伏擊日軍首次勝利紀念地碑

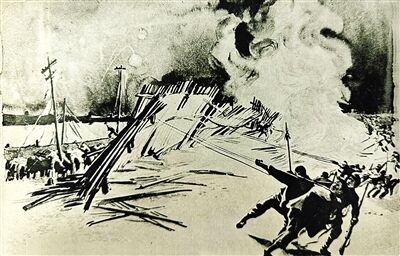

水墨畫《火燒竹籬笆》(邵宇作)

蘇中四分區軍民歡慶抗戰勝利

南通人民的抗日斗爭是中國人民抗日斗爭的重要組成部分,是全國抗戰的生動縮影。開辟江北特委、掘港保衛戰、高明莊戰斗、謝家渡戰斗、反“清鄉”斗爭……南通人民在黨的領導下、在新四軍主力的支持下團結一心、抵御外敵的鐵血壯舉,鑄就了植根江海大地的抗戰精神豐碑。

回顧中國共產黨領導下江海兒女英勇抗擊日本侵略者的斗爭故事,回望軍民同心書寫氣壯山河的英勇篇章,回溯南通人“以血肉筑長城”的崢嶸歲月,正是為了從偉大的勝利中汲取前行智慧和力量,更好地譜寫中國式現代化南通新實踐的時代華章。

南通報業傳媒集團全媒體記者 朱蓓寧 張亮 朱暉斌

血淚灘慘案,銘記苦難共護家國

1937年的中國,山河破碎如風中殘絮。1938年3月,日軍在南通近郊登陸。

南通崇川經濟開發區(觀音山街道)二橋社區,是1938年“川貓兒河慘案”的發生地。為銘記慘遭日軍殺害的108名遇難者,1985年9月,在中國人民抗日戰爭勝利40周年之際,當地黨委、政府在川貓兒河灘建立“血淚灘死難同胞紀念碑”。2012年,紀念碑遷至世倫路西、東城花園小區東側現址。

“那一場劫難,我們任家18口人,16人慘遭殺害,僅有我的祖父和年幼的父親幸存下來。”當地居民任建華從小就在祖父任玉坤的口中知道了日軍在川貓兒河灘慘絕人寰的殺戮暴行。

“為了更好地傳承偉大抗戰精神,我們立足本土紅色資源,將紅色文化教育與思政教育深度融合,形成以紅色文化為魂、思政教育為體的系統化立體化育人模式,培養既有家國情懷又有奮斗本領的時代新人,讓紅色基因在新時代煥發璀璨光芒。”任建華的兒子任雪峰是南通市崇川小學的一名語文老師,他接過歷史的接力棒,帶領著一屆屆學生來到紀念碑前。“要讓孩子們記住,今天的安寧來之不易。”

眼下恰逢暑假,紀念碑所在地的二橋社區正在開展“銘記歷史,薪火相傳”主題暑期實踐活動,通過沉浸式體驗,引導青少年一代深刻理解那段烽火連天的崢嶸歲月,感悟偉大抗戰精神,厚植愛國情懷,明確肩負的時代使命。“先輩們以血肉之軀守護家園,換來了如今的歲月靜好,我們不能忘、不敢忘。”社區黨委書記成烽說,社區依托清明、國家公祭日等重大紀念日,結合黨員活動日、學生假期,經常組織黨員、新市民和青少年前往紀念碑開展祭掃緬懷活動,引導大家在回望歷史中銘記苦難,汲取前行力量。

火燒竹籬笆,軍民一心無往不勝

在硝煙彌漫、浴血抗戰的歲月里,南通人民團結在黨的旗幟下,與新四軍主力并肩作戰、生死與共。蘇中四分區軍民在反“清鄉”斗爭中表現出來的艱苦奮斗精神被延安《解放日報》稱為“模范”。

曾經在南通工作的戰地記者邵宇有一幅水墨畫《火燒竹籬笆》,描繪了反“清鄉”斗爭期間,蘇中軍民將日偽視作“清鄉”法寶的竹籬笆封鎖線燒毀殆盡的故事。

1941年初,日偽首先在蘇南“清鄉”。1943年4月,日偽又把這一套搬到了通如海啟,構筑起長達100多公里的籬笆封鎖線,南面長江沿線的口岸和東面沿海交通線均被日偽控制,我蘇中四分區被團團圍住。封鎖線上設了140多個大小“檢問所”,配備了450多個檢問人員。日偽把竹籬笆兩旁田里的高稈作物全部砍光,建了許多碉堡。進出行人須持“良民證”,物資須有“出入證”。日偽宣稱“竹子上通著電流,一碰就會死”,企圖置抗日軍民于死地。

籬笆的構筑,使我軍活動受到限制,也給人民群眾帶來了災難。群眾通過“檢問所”,常常遭受人身侮辱和敲詐勒索;有些群眾為種地接近或穿越竹籬笆時,常常遭到拷打,甚至被殺害。

為了抵制日偽構筑竹籬笆封鎖線,我抗日軍民開展反封鎖破襲戰,在區隊、民兵的掩護下,將原固定籬笆的木樁拔起,再套上繩索,把籬笆成片拉倒。“你白天筑,我晚上破,看哪個人多、手多、辦法多。”

這種零敲碎打的方法讓敵人疲于應付,但無法從根本上摧毀竹籬笆封鎖線。為了徹底打破敵人的封鎖,趁敵人重點到海門、啟東“清鄉”時,四分區副司令員陶勇與四地委書記姬鵬飛商量:“我們來個圍魏救趙,在封鎖線上組織一次大破擊,把日偽軍從海啟‘牽出來’。”兩人想法不謀而合,一致贊同“用火攻”!

7月1日夜,三、四分區聯合行動,陶勇、姬鵬飛率部來到串場河北封鎖線邊沿靠近指揮,三分區司令員陳玉生率部配合。4萬多名群眾和民兵在主力部隊、地方武裝掩護下有組織、有計劃地進行大破擊,鋸倒電桿,割斷電線,挖毀公路,火燒籬笆。幾十路大軍集中到100多公里長的封鎖線上,整個封鎖線上人聲鼎沸。

“放火燒籬笆啰!”吶喊聲、歡呼聲,伴隨著竹竿的爆裂聲響徹云霄。點點星火逐漸蔓延成線,火趁風勢,風助火威,濃煙滾滾,火光燭天,宛如一條望不到頭的火龍。日偽軍龜縮在碉堡里不敢妄動,眼睜睜地看著經營了3個月的竹籬笆被毀壞殆盡。

當晚,《南通日報》的前身、蘇中四地委機關報《江海報》的員工也加入“破籬笆隊”,割電線、鋸電桿、拉倒竹籬、澆上煤油,點上火,完成了上級分配的任務。擅長繪畫的記者邵宇用畫筆記錄了那難忘的一幕。《江海報》記者連夜采寫了報道《火燒300里封鎖籬笆》,先后為《江海報》、《蘇中報》和延安《解放日報》采用,讓這場南通版“火燒連營”的故事迅速傳遍全國,大大傳遞了反“清鄉”的正能量。

此后,日偽軍陸續補筑籬笆,但由于遭到抗日軍民的反復破擊,加之經費不足、毛竹等封鎖器材來源困難,在不少地方僅用細竹竿、蘆柴一插了事,封鎖線已經名存實亡。敵偽消滅我武裝、奴役我人民的圖謀徹底破產。

南通市委黨史辦黨史編纂處處長周磊說,火燒竹籬笆之所以能夠名聞蘇中、代代傳頌,“靠的不是大槍和大炮,靠的是偉大抗戰精神的力量,靠的是軍民團結、不畏艱辛、勇于擔當”。

薪火照征程,紅色基因代代傳承

7月的風拂過如東縣烈士陵園,英烈后代白向陽肅立于紀念碑前,思緒被拉回到那段烽火連天的抗戰歲月——白向陽的爺爺白桐本,18歲那年投身革命,成長為一把插進敵人心臟的“尖刀”,24歲英勇犧牲,至死未曾吐露一條關于我黨的線索。

白向陽說,爺爺在求學期間參加了著名的“一二·九”運動,“就在那時,爺爺心中深深埋下了革命的種子”。1937年,白桐本離家奔赴抗日前線。1940年,白桐本隨軍南下,先后擔任新四軍一師三旅七團連指導員、馬南區區隊教導員、掘馬南區區長兼隊長。

那時候,日軍正在瘋狂“掃蕩”“清鄉”,3000多名敵人盤踞著十幾個據點,妄圖消滅白桐本率領的區隊。面對來勢洶洶的敵人,白桐本越戰越勇,帶領區隊在敵人“梅花樁”式的據點中巧妙周旋,以神出鬼沒的游擊戰術,牽制敵偽數千人。3年多的時間里,他帶領的區隊由12個人、4支步槍發展到90多人、60支步槍和1挺機關槍,其神勇令敵人聞風喪膽。1944年3月15日,白桐本瘧疾復發仍堅持下鄉工作,遭到大量敵軍的圍捕。

“爺爺在腦部中槍半昏迷情況下仍然掙扎還擊,被送至南通市江北醫院后,敵人還想誘逼他投降,但從檔案里也可以看出,敵人沒能從爺爺嘴里獲得一條關于我黨我軍的線索。”這些故事,在現代著名連環畫家趙宏本創作的連環畫《人民的烈士白桐本》中有生動記載。

“紅色基因不是標本,而是流動的血液。我要做‘傳火’的人。父親從小教導我們哥倆要像爺爺一樣愛憎分明,做有擔當的時代新人。”白向陽說,“我們要為祖輩增光,讓英烈的精神照亮腳下前行之路,在自己平凡的崗位上把英烈的精神發揚光大。”

本版圖片由南通報業傳媒集團提供

《鄭州晚報》版面截圖