美麗的新密

山形如堂謂之“密”。新密,從8000年前的伏羲女媧歷史故事中走來,這座鄭州西南千年小城曾在煤灰漫天的歲月里迷失,又在產業發展的陣痛中毅然轉身,而如今已在綠意盎然的覺醒中重生。

伏羲山頂,云霧繚繞,腳下綿延的山脈像一座宏大的殿堂,正因如此,這里被稱為“密”。那仿佛觸手可及的歷史長河,是30多處伏羲、女媧遺跡的分布點,是16處裴李崗文化遺址的發現地,更是華夏文明最早的火種之一。

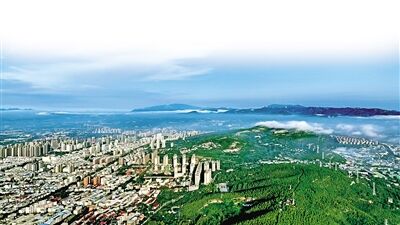

遠處山谷間,新密市區的高樓在夏日的薄霧中若隱若現。這座曾被稱作“烏金之鄉”的城市,如今正筑青山翠水為基,鍛工業制造作骨,釀千年歷史成韻,織就一城長歌未央……

山形如堂,千年古縣的歷史密碼

“山如堂者密”,《爾雅》中的這句記載,揭開了新密市名稱的源頭。這片土地的歷史縱深,遠超常人想象。早在西周初年,這里已是補國、密國和鄶國并存之地。密國以三面環山,形如廳堂而得名。春秋時期,鄭國軍隊的鐵騎踏破鄶國城墻,這片土地屬于鄭國,后韓國滅掉鄭國,在密國故地設立“新密邑”,開啟了地名傳承的漫漫征程。

秦代實行郡縣制,在此正式設立密縣,縣治定于今天的新密市大隗鎮。這一行政建制在歷史長河中幾經變遷,或謂密州,或稱密云縣,卻始終延續著“密”的基因。據考證,“密是由‘宓(fú音)’演變而來,《實用古漢語大辭典》中載:“宓”通“伏”。《漢書·古今人表》載有:太昊帝宓羲氏,姓。而“宓”最早又為伏羲氏之姓。新密古稱密縣,可見這命名本身承載著伏羲文化的密碼。

在歷史的長卷中,新密的歸屬不斷更迭:三國屬魏,晉歸滎陽郡,隋唐時曾短暫升為密州,元朝改名密云縣,明代復為密縣。直到1994年4月,經國務院批準,密縣撤縣設市,定名新密市。

羲皇之鄉,華夏文明的搖籃

2007年11月,中國民間文藝家協會的專家們走進新密,進行了一場關于中華文明源頭的考察。不久后,一塊金燦燦的牌匾——“中國羲皇文化之鄉”正式授予這座小城。

“浮戲山本是伏羲山,華夏文明此為源。”中國民俗學會副理事長張振犁教授曾這樣論斷。在伏羲山和開旸山、浮山一帶,至今流傳著伏羲女媧躲避洪水、煉石補天、滾磨成親的傳說。這些燦爛的中華民族的歷史傳說故事也許并非虛構。有跡可考,新密境內有16處裴李崗文化遺址,距今8000年左右,恰好與傳說中的伏羲時期相吻合。

走在伏羲山間,幾乎步步都能遇見歷史:華胥氏履大跡處、伏羲女媧祠、磨合溝、天爺洞……30多處伏羲女媧活動遺跡及紀念廟宇散布在新密1001平方公里的土地上。

與甘肅天水“羲皇故里”、河南淮陽“羲皇故都”不同,“羲皇之鄉”新密的伏羲文化呈現出獨特的民間性。這里的伏羲女媧廟宇多由民間集資創建修葺,廟會活動由民眾自發參與。

2009年,北京大學考古文博學院和鄭州市文物考古研究院在新密市岳村鎮李家溝發現了距今10500年至8600年的文化遺跡,填補了中原地區舊石器時代晚期到新石器時代過渡的空白,為裴李崗文化找到了源頭,被命名為“李家溝文化”。

岐黃圣地,中醫文化的源頭

在新密東南的劉寨鎮,一處古樸的宮殿群依武定湖畔而建。這就是被譽為“天下第一宮”“中華人文始祖圣地”的黃帝宮。據《史記·五帝本紀》記載,黃帝九戰九敗于蚩尤后,退守至此,筑宮練兵。

“石頭縫里長柏樹,

老龍叫喚不絕聲。

黃帝風后研八陣,

云巖立宮聚群英。”

這首從明代流傳下來的歌謠,從民間佐證了黃帝與岐伯等臣子在此探討學術,傳授經驗。中國最早的醫學經典《黃帝內經》很可能就誕生于此。

在新密茍堂鎮,473米高的岐伯山靜立在大鴻山北側。這里是黃帝與岐伯論醫談藥之處。《路史》記載:“黃帝西巡訪賢,至岐見岐伯,引載而歸,訪于治道。”當代學者考證,這段歷史就發生在新密的山水之間。

岐伯被尊為“中華醫祖”,他與黃帝的對話成就了《黃帝內經》,使中醫得名“岐黃之術”。岐伯山上,岐伯墓屹立于山頂,千百年后仍凝望著這片土地,170余種草藥猶如先輩撒下的珍寶,射干、連翹、金銀花等藥材點綴山間,形成天然的藥材寶庫。

唐代名醫孫思邈的足跡也留在了這片土地。來集鎮李堂村的藥王廟歷經千年香火,至今仍保留著盛大的藥材交易會傳統。廟內一副楹聯道盡醫者仁心:“銀針逢山開經路,良藥斬草除病根。”

打虎亭漢墓,東漢石刻與彩繪的對話

屹立在新密牛店鎮的兩座漢代墓冢已靜立1800余年,這便是被譽為“中華東漢第一墓”的打虎亭漢墓——一對東西并列的東漢貴族墓葬,二者相距30米,猶如凝固的孿生史詩。

其1號墓以青石為體,高15米,形制恢弘。其墓門、甬道至券頂,密布著近200平方米的陰線刻畫像,如《庖廚圖》中庖丁解牛、釀泉汲水,尤以《制作豆腐工藝圖》驚艷世人,這是全球最早關于豆腐生產的實錄,由此見證漢代飲食文明的璀璨。石門浮雕的鋪首銜環、四神云紋,線條如游絲流轉,盡顯“減底陰刻”技法的神韻。

2號墓則以磚構為骨,彩繪為魂。墓壁190平方米的壁畫以朱砂、石綠、石黃點染千年未褪的華章。其中,中室北壁《宴飲百戲圖》長卷舒展,7米長的宴席上樂舞翩躚,而《相撲圖》中赤膊力士的角力之姿,竟與日本現代相撲一脈相承,成為東亞文化交流的古老信物。車馬出行、莊園收租等場景,更似一幅色彩斑斕的東漢風情畫卷。

兩墓皆以磚石混筑,精密如天工巧思,墓室券頂嚴絲合縫,薄刃難入,墓室按“庭宅院落”布局,前堂后寢,庖廚馬廄俱全,地下宮闕仿若墓主生前豪奢的鏡像。打虎亭漢墓自1988年被列入全國重點文保單位,這處鐫刻著漢代生活史詩的藝術圣殿,仍在黃土之下低語著一個王朝的煙火與信仰。

產業涅槃 從“烏金之鄉”到綠色新城

曾幾何時,新密這座千年古城,靠著豐富的煤炭與硅石資源成為“烏金之鄉”,卻在漫天煤灰中模糊了自身悠遠的輪廓。榮耀背后,是難以承受的代價,以煤為燃料的地窖窯、倒煙窯曾讓新密成為全省知名的污染重災區。大量伴生的耐火材料企業雖曾占據河南40%、全國20%的產業版圖,水泥玻璃用耐材更占據全國半壁江山,但這榮光以犧牲碧水藍天為抵押。

高昂的生態赤字終于讓這座小城痛定思痛,毅然轉身。新密市以“一轉帶三化”的戰略變革為引擎,用數字化轉型驅動耐材產業向高端化、智能化、綠色化躍升。鏈長制精準護航,六大助企專班協同發力,出臺《關于支持耐火材料行業高質量發展的意見》為產業注入強勁動能,劍指千億級耐火材料產業集群目標。

一場浴火重生,新密涅槃為“中國耐火材料之都”“國家耐火材料產業基地”“河南省耐火材料高新技術特色產業基地”,更榮登“全國制造業百強縣(市)”之榜。

天藍了、山青了、水綠了,產業轉型的答卷,亦直觀地寫在新密澄澈的天空上。近年來,PM2.5濃度下降40%以上,PM10濃度銳減50%以上,年平均負氧離子濃度達3209個/立方厘米,空氣質量優良天數穩居鄭州前列。這座曾飽受煙塵之苦的城市,獲得“國家水土示范縣”殊榮,更贏得中國氣象局首批認證的“中國天然氧吧”生態品牌。

夕陽熔金,伏羲山的輪廓在余暉中清晰可觸,山腳下的溱洧水城華燈初上、游人如織,銀基國際旅游度假區洋溢著孩子的歡笑,未來它們將撐起新密全域旅游的蓬勃骨血。不遠處,耐材工廠告別了昔日煙囪林立的景象,國家級綠色工廠的排放數據悄然直連環保平臺。越達機器人、逸祥衛生科技等新銳企業已悄然扛起先進制造的大旗……新密的故事,正如溱洧河畔的芍藥花,歷經風雨,終得綻放。

本報記者 郭濤

通訊員 楊建敏 文/圖

《鄭州晚報》版面截圖