如果說每一座城市都有一本獨特的歷史之書,那么鄭州的書名,一定是“鄭”。這個簡潔而富有深意的字,便是一把神秘的鑰匙,輕輕轉動,就能開啟這座城市數千年的風云變幻與滄桑過往——從古老的華夏文明曙光初現,到如今現代化都市的蓬勃崛起,“鄭”字始終貫穿其中,承載著鄭州的靈魂,見證著它的榮耀與夢想。

如今,我們提及“鄭州”二字,如此輕描淡寫、那么自然而然、這般親切的脫口而出,那么,你可知鄭州二字的由來?你可知這背后又隱藏著多少不為人知的故事與傳奇?歷史長河中,它又是究竟如何被喚醒、被賦予、被銘記?

讓我們一同追溯“鄭州”之名背后,那些被時光浸透的源流、被歲月包漿的往事、被銘刻于基因里的故事。

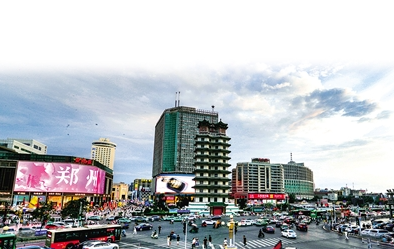

繁華的鄭州二七廣場

城起

這是一片偉大的土地。

她依山——華夏山岳,嵩山為宗,嵩山以36億年的時光率領三山五岳挺起了中華民族的脊梁,成為中國萬山之祖,他以雄渾壯麗、峻極于天的身姿贏得人們的崇仰,被奉為五岳中的中岳。

她傍水——天下大河,黃河為尊,出龍門、過三門峽,在嵩山腳下放慢咆哮奔騰的步履,優雅地恣意尋歡,堆積了遼闊的黃淮平原,創造了中華民族賴以生存發展的沃土,被尊為中華民族的母親河。

她古老——人類在這里演變:織機洞遺址堆積豐厚的文化遺存,講述著十萬年前先民們豐富多彩的生活;老奶奶廟遺址多層疊壓的生活面,展示著五萬到三萬年前人類開始形成家庭的生動細節;趙莊遺址石堆上擺放古棱齒象頭骨等明顯具有象征意義的非功利性行為,表明三萬年前居住在鄭州的先民們已經完成了原始人向現代人的蝶變。

她神奇——文明在這里肇始:一萬年前至九千年前的李家溝文化,創造了磨制石器和陶器,孕育了文明的萌芽;九千年前至七千年前的裴李崗文化,創立了稻粟種植、專業制造、土木建筑、禮儀規制、社會組織等文明要素,奠基了文明的基礎;七千年前至四千年前的清靜溝遺址、大河村遺址、雙槐樹遺址、西山遺址、青臺遺址、古城寨遺址等,開創了天文觀測、絲綢紡織、建筑營造、禮儀規制等,形成初步的古代文明。

肇始

終于,這座城市快要以“鄭”為名了。

上古時代,據《尚書·禹貢》的劃分,這片土地屬九州中的“豫州之域”。豫州,又稱中州,是華夏文明的核心區域,素有“天下之中”的美譽。

夏朝早期,帝舜封禹建都于陽城(今登封王城崗遺址),這里成為夏朝的開端。禹,這位治水英雄,所建立的夏朝,開啟了中國歷史上第一個世襲制朝代,對中國古代文明的發展產生了深遠的影響。此后,夏朝雖有遷都,但鄭州地區始終處于夏朝的核心統治區域。

時光流轉,歷史的車輪駛入了商朝。3600年前,中國第二個奴隸制王朝商朝在此建都,這里成為開國之都——亳都。如今,在中心城區仍保留著七千米長的商代城墻遺址,默默訴說著往昔的輝煌。后來,人們稱這里為“商城”,便源于此。

西周滅殷后,周武王為了鞏固統治,將其弟叔鮮封于管,建立管國。管國都城依商代城墻而建,成為西周在東方的重要屏障。管城區,千年后依然以“管”為名,依然藏著這座城市最早的心跳。

以“鄭”為名,源頭則深植于西周那片古老而厚重的土地。西周宣王分封,姬友被封于鄭地,建立了鄭國。不過,當時的鄭國在現在陜西境內,也被史學稱為“舊鄭”。姬友,也就是鄭桓公。后來,為了保存鄭國的實力,避免遭受戰亂的沖擊,鄭桓公決定帶領鄭國東遷。而鄭國東遷的目的地,便是今日的“新鄭”。

這也是“鄭”與這片土地的首次結緣。

鄭桓公后,鄭武公、鄭莊公先后登場,憑借著卓越的政治才能和軍事智慧,將鄭國推向了鼎盛時期。而鄭國,也成為春秋初期的強國之一。《詩經·鄭風》里的故事便源于這里,那些熱烈淳樸的張揚的愛與呼喚,千年不絕。

前375年,韓國滅鄭,遷都鄭國都城。前231年韓國滅亡。兩國共延續539年。在現在的新鄭,依然有鄭韓故城遺址,這里,依然可以解讀出2700多年前的歷史滄桑。

又經過千年之后,1923年,新鄭李家樓的一次無意挖掘,鋤頭碰到了硬物——春秋時期鄭公大墓突然就呈現在世人面前,尤其是被譽為“青銅時代的絕唱”“時代精神之象征”的“蓮鶴方壺”,以其蓮瓣舒放,鶴鳴九皋,訴說著中華文脈永續傳承。

嬗變

歷史的長河奔騰不息,這片土地在不同階段被授予過不同的稱號。

當風云變幻的春秋戰國時代落下帷幕,秦國橫掃六國,完成了統一中國的大業。秦始皇嬴政為了加強中央集權,在全國范圍內推行了郡縣制。這片土地被納入了郡縣的管轄范圍。

東漢以后,“管邑”之名逐漸為“管城”所代,依屬中牟縣。

時光流轉,歷史的舞臺上朝代更迭,歲月的車輪駛入了隋唐時期。也是在這波瀾壯闊的歷史畫卷中,這片土地的名稱經歷了一次具有深遠意義的變革,“鄭州”這一名稱正式登上歷史舞臺,并逐漸確立下來。

隋朝初期,這片土地在行政區劃上隸屬于滎州。隋文帝楊堅在開皇三年(583年)作出了一個重要的決策,將北朝以來實行的州、郡、縣三級制改為州、縣二級制,以簡化行政機構,提高行政效率。在這次改革中,隋政府將北周時的滎州改名為鄭州,州治成皋(今鄭州滎陽汜水鎮),下轄滎陽、成皋、密、內牟(即中牟,因避諱隋文帝楊堅父親楊忠之名,將中牟縣改為內牟縣)、苑陵(今新鄭東北)等縣。此后,鄭州一直是區域的政治和文化中心。大運河的開通,這里作為重要節點,交通更加便利,商業更加繁榮。

從此,“鄭州”這個名字,終于,在大唐盛世來臨之前閃亮登上了屬于她的歷史舞臺。

唐朝時期,鄭州在政治、經濟、文化等方面繼續保持著繁榮的發展態勢,尤其是在文化上,這里人才輩出。杜甫、白居易出生在這里,劉禹錫、李商隱安葬在這里,李白在這里寫下《將進酒》,王維、高適在這里均留下詩篇……

北宋時期,鄭州地近京師,屬京畿路,皇祐五年(公元1053年),被確定為輔郡。鄭州作為宋代四輔郡之一,處于十分重要的地位,“西輔”也一度成為鄭州的別稱。北宋帝陵,就選在鞏義。

金、元、明、清均在此地設州。明清時期的鄭州城,也就是現今的鄭州老城,城內為四門丁字形大街的格局,一直延續至今。

清朝時期,鄭州的名稱和行政區劃基本保持穩定。清朝政府在鄭州設立了鄭州直隸州,加強了對這一地區的直接管理。

回顧數千年鄭州名稱的變遷歷程,“鄭”字始終是鄭州歷史文化的核心元素。盡管在不同的歷史時期鄭州的名稱有所變化,但“鄭”字所承載的歷史記憶、文化內涵和地域特色,卻從未改變。

發軔

說“鄭州是一座火車拉出來的城市”,實在是委屈了她,明明在火車出現之前,她就曾以經濟、農業、文化、科技等各種形象驚艷過世界;可是,近代鄭州的發展,也的確離不開最初的那聲火車轟鳴。

1913年,民國政府實行“廢州改縣”政策,鄭州廢州置縣,改稱鄭縣。

1904 年,盧漢鐵路(即京漢鐵路)鄭州火車站建成,這座火車站的建成,如同一聲春雷,喚醒了沉睡的鄭州。從此,鄭州憑借著鐵路交通的優勢,成為中原地區的重要交通樞紐。

于是,3600年前的“商城”再次被喚醒。

1928年3月,國民政府為了適應城市發展的需要,將鄭縣改為鄭州市,這是鄭州“建市”的開端。

再后來的故事,人們就比較熟悉了——

1948年10月22日,鄭縣縣城及城西的新城區解放,10月28日成立鄭州市人民民主政府,屬豫西行署。同時設鄭州專區,轄鄭縣、滎陽、新鄭、成皋、密縣、鞏縣、登封7縣。

1954年10月,河南省省會遷至鄭州市。1955年,鄭州專區改稱開封專區,滎陽、新鄭、成皋、密縣、鞏縣、登封6縣劃歸開封專區。

1983年實行市轄縣體制,中牟、新鄭、密縣、登封、鞏縣5縣劃歸鄭州市管轄。

2025年的今天,鄭州市轄中牟新區,登封、新密、新鄭、滎陽、鞏義5市,中原、金水、管城、二七、惠濟、上街6區。

2025年的今天,鄭州是中國八大古都之一、國家歷史文化名城、中國優秀旅游城市、國家衛生城市、國家森林城市、全國綠化模范城市、全國科技進步先進城市、全國雙擁模范城市、全國文明城市,是正在加快建設的新能源汽車之城、算力之城、鉆石之城、超充之城、量子之城,也是長江以北唯一獲評國家生態園林城市的省會以上城市……

我的城市——鄭州,你承載著一代代人的記憶、汗水、夢想與離合悲歡,凝結著一個民族文明的艱辛演變、經濟的滄桑起落、社會的深刻變遷。

我的城市——鄭州,你的名字,早已不是簡單的符號,而是萬千生命共同書寫的、流動不息的長卷史詩,更是流動數千年不曾斷絕,歷經千載更為醇厚的汩汩鄉愁。

記者 孫新峰 李娜/文 徐宗福/圖

《鄭州晚報》版面截圖