觀眾參觀“AI繪畫的共生探索”主題作品展

沈陽教授分享創作心得

展出的作品

當AI算法的精密邏輯與藝術創意的天馬行空碰撞交織,會催生出怎樣驚艷的畫作?昨日,一場探索人工智能與藝術創作共生共榮的先鋒展給出了答案。

當天,“AI繪畫的共生探索”主題作品展在鄭州科技館(常西湖館)舉辦。清華大學新聞學院與人工智能學院雙聘教授沈陽及其團隊是本次展覽的重要學術支持力量。時隔多月,沈陽教授再次來到鄭州。

迄今國內最大規模AI繪畫展

本次展覽以“人機共生”為脈絡,設置四大展區,匯聚42組(52幅)極具代表性的AI繪畫作品,讓青少年近距離感受這場先鋒藝術的視覺盛宴。

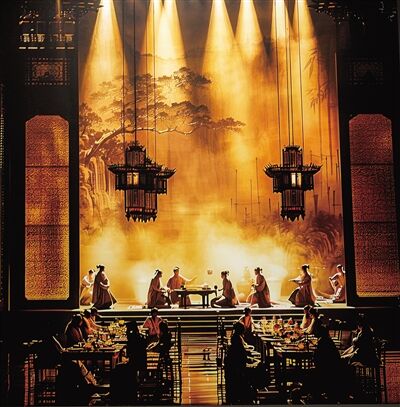

走進展品研發中心,映入眼簾的第一幅作品《唐韻洛華賦》,錯時空的美學系列,唐朝文化與現代舞臺藝術相結合,AI技術打破時間與空間的限制;《蓮臺仙境》作品打破人類想象力的界限,融入中國傳統建筑的亭臺樓閣,感受到了古典韻味;《星海集市》整體呈現出關于未來星際集市的畫面,引發人類對于未來宇宙的思考……

“進入人工智能共創的時代,‘目’不再局限于人類視野,‘言’成為藝術的新書寫方式。本次是從7萬幅AI畫作中精選4000幅,再從中凝練出最具時代共鳴與哲學深度的代表性作品。”沈陽介紹,本次展覽是迄今為止在國內舉辦的最大規模AI繪畫展,想要表達的核心理念是通過AI實現“人機共生”,釋放每個人的想象力、創造力和美感。

展覽特別設置“美學理論”與“陽坡村”兩大主題板塊,前者深入探討AI藝術的美學根基與理論前沿;后者則聚焦本土文化,生動呈現AI技術如何賦能黃河文明元素的當代表達與創新傳播。

“生成式人工智能(AIGC)正以創新方式融入藝術創作,賦予傳統題材全新的表達形式。”沈陽談及作品集《陽坡村》時表示,運用AIGC技術以獨特視角描繪陽坡村的發展變遷,每一幅畫作既承載著歷史與文化,也展現了科技與藝術融合下鄉村蓬勃的生命力。

主題作品展 將持續至10月7日

“人機共生”,會影響未來藝術創作的發展嗎?

“人的主觀能動性始終具有不可替代的力量。”沈陽現場回答提問時表示,提倡“人機共生”,正是要借助AI去突破人類創作的固有邊界,可以挑戰之前人類做不到的事情,利用AI解決當下難題或催生出前所未有的藝術風格與審美可能。“這種探索,未來值得持續深耕下去。”沈陽說。

展覽啟幕現場,“黃河AI藝術實驗室鄭州科技館實踐基地”正式揭牌,標志著鄭州市在推動AI技術與黃河文化深度融合方面邁出了重要一步。

此次活動不僅是前沿AI藝術成果的集中展示,更是一次面向公眾特別是青少年的生動科普實踐。華北水利水電大學學生楊凌鑒坦言:“親歷這場展覽,我領略到AI創作藝術作品所迸發出的意想不到的美感,同時也引發我對未來藝術中AI角色定位的思考。我也非常感謝這次機會,讓我驚喜地窺探到了未來藝術的一角。”

據了解,“AI繪畫的共生探索”主題作品展將持續至10月7日,廣大市民、藝術愛好者、科技工作者及青少年朋友可前往觀展,領略這場科技、文化交織共生的未來圖景。

本報記者 劉盼盼/文 馬健/圖

《鄭州晚報》版面截圖