(第292期)

6月5日17時57分迎來芒種節氣。

芒種一到,我們逐漸感受到夏天的氣焰,一個人走在路上,能聽到陽光踩在你帽檐上、圍著你腦袋打轉的聲音。芒種,忙種,這時節也是插秧種稻的日子。

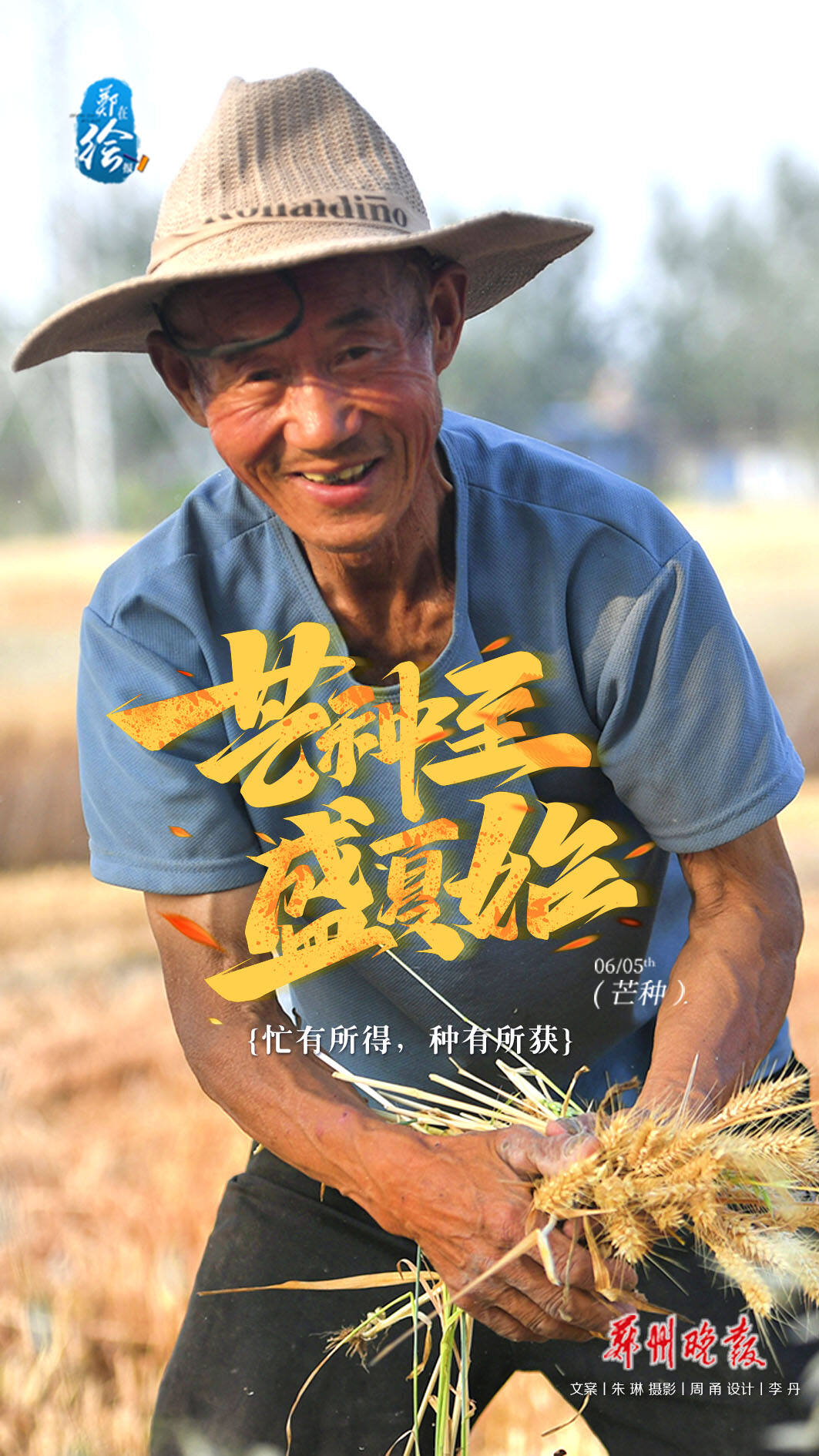

南北,都是農家最為忙碌的時辰。但這樣的“忙”是痛快的、喜樂的。忙得有奔頭,心下反而是適意的、松快的。

這個時節,你是否也在心里種下一個小愿望呢?

什么是芒種?

芒種一詞最早出現在《周禮·地官》中:“澤草所生,種之芒種。”意思是說,只要能長草的水田,都可以種麥子或者稻子。當然,這句話中,是讀作芒種(zhǒng),芒種泛指長著芒刺的各種谷物。

那么,芒種節氣是什么意思呢?

元代吳澄的《月令七十二候集解》:“五月節,謂有芒之種谷可稼種矣。”從主要糧食作物來看,是:有芒的麥子該收了,有芒的稻子該種了。所以芒種時節是“亦稼亦穡(sè)”,又得收,又要種。諺語說:“杏子黃,麥上場,栽秧割麥兩頭忙。”所以芒種,也經常被人寫成“忙種”。雖說是收和種兩頭忙,但芒種節氣的名稱本義,重點是種,節氣名稱更側重于前瞻性地提示人們趕緊種,千萬別錯過天時。

諺語說:“芒種后見面”,不是說咱們芒種之后見一面,而是芒種之后收完了麥子,打完了麥子,我們就可以見到新面,吃到新面了。所以到了芒種,人們終于熬過了青黃不接的時段,雖然忙,但是心里踏實了。

芒種·三候

芒種一候“螳螂生”,古人認為芒種時節螳螂破繭而出。螳螂是自然界的擬態專家,可以貌如花,形如竹,可以翠如夏草,枯如秋葉。

芒種二候“?(jú)始鳴”,成語“勞燕分飛”,“燕”指燕子,“勞”指的就是伯勞鳥,即“?”。

芒種三候“反舌無聲”,在古人眼中,伯勞鳥和反舌鳥是善鳴之鳥中的兩類典型代表,此時節,伯勞鳥啼鳴,而反舌鳥收聲。

芒種·送花神

芒種送花神,是中國人綿延千年的歲時風雅。與農歷二月十二恭賀百花生日的“花朝節”(也叫“花神節”)相對應,一迎一送之間,積淀著中國先民欽敬自然的人文情懷。相傳芒種日,百花凋零、群芳搖落、花神退場,民間會在這一天舉行儀式餞送花神,表達對花神賜美人間的感謝,以及盼望花神明年再會的美好希冀。

芒種·青梅煮酒

芒種時節,梅子成熟,正是煮梅、食梅的好時候。由于新鮮的青梅大多味道酸澀,難以直接入口,需加工食用,最常見的加工方式便是“煮梅”。此外,民間還流行釀制青梅酒,味道清爽。《三國演義》第二十一回“曹操煮酒論英雄 關公賺城斬車胄”中便有“盤置青梅,一樽煮酒。二人對坐,開懷暢飲”的描述,“青梅煮酒論英雄”的典故就由此而來。

芒種·絮語

六月,年已過半,收的是上半年的果實,種的是下半年的幼苗。

在這最“忙”的時節,我們祝即將踏上考場的莘莘學子,愿你們沉著冷靜,將多年“種植”轉成“收獲”。愿你們勇敢逐夢,追光的少年一定會迎來自己的光芒萬丈。

我們祝忙著打拼生活的每一個人,保持內心的節奏,有收獲也有行動,既能得到努力后的犒賞,也不忘繼續向上生長。最重要的是,忙碌的同時返璞歸真,守護一刻“閑”心,慢慢感受身邊的風景,細細陪伴身邊的人。

芒種芒種,忙有所獲,種有所得。

愿一路向前的你,收獲驚喜,不失自在!

主創:李丹