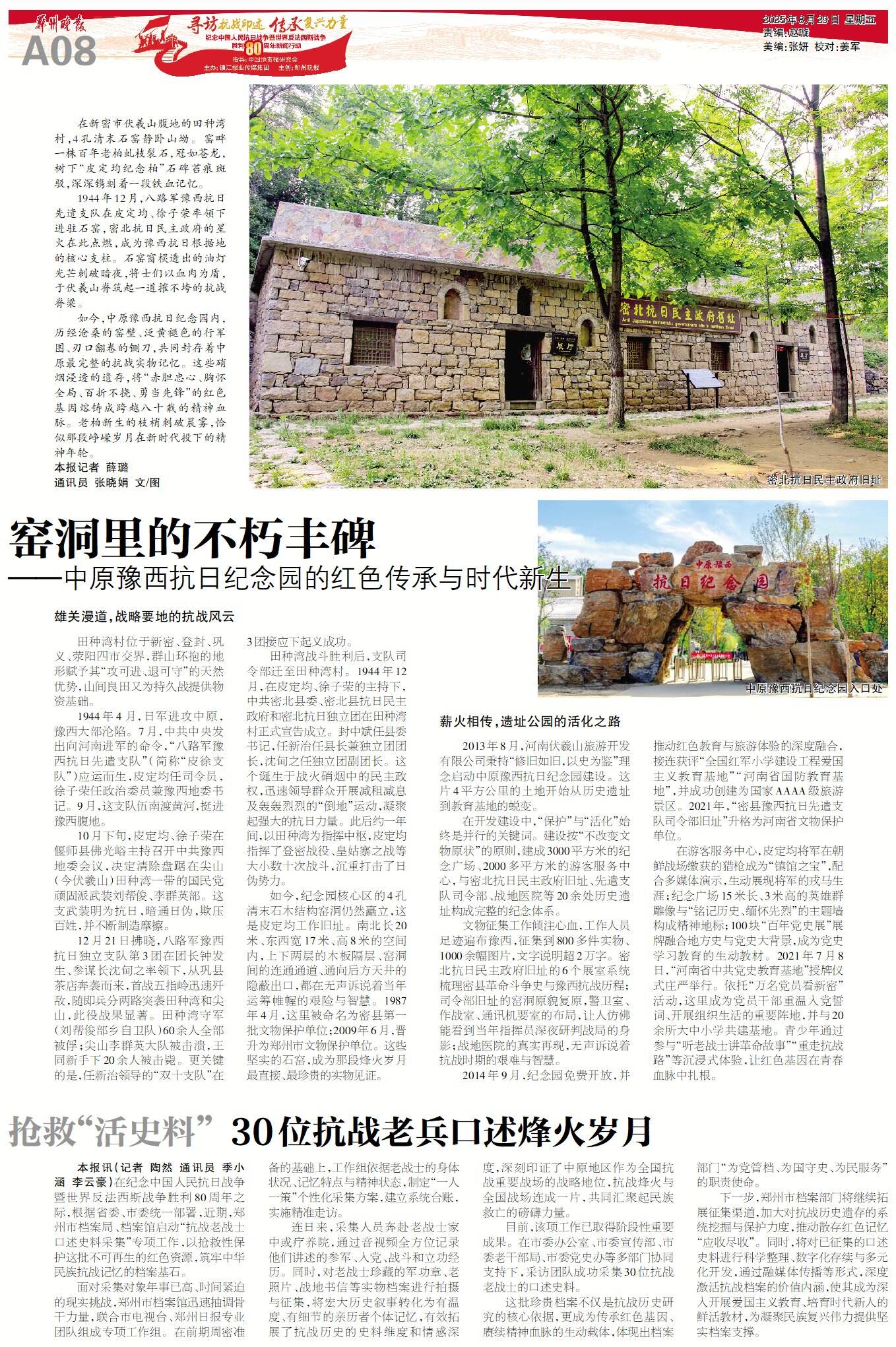

密北抗日民主政府舊址

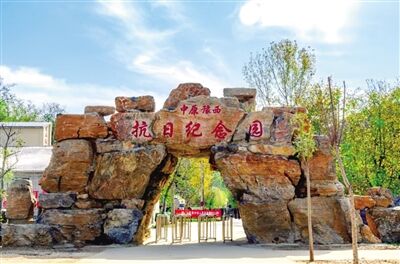

中原豫西抗日紀念園入口處

在新密市伏羲山腹地的田種灣村,4孔清末石窯靜臥山坳。窯畔一株百年老柏虬枝裂石,冠如蒼龍,樹下“皮定均紀念柏”石碑苔痕斑駁,深深鐫刻著一段鐵血記憶。

1944年12月,八路軍豫西抗日先遣支隊在皮定均、徐子榮率領下進駐石窯,密北抗日民主政府的星火在此點燃,成為豫西抗日根據地的核心支柱。石窯窗欞透出的油燈光芒刺破暗夜,將士們以血肉為盾,于伏羲山脊筑起一道摧不垮的抗戰脊梁。

如今,中原豫西抗日紀念園內,歷經滄桑的窯壁、泛黃褪色的行軍圖、刃口翻卷的鍘刀,共同封存著中原最完整的抗戰實物記憶。這些硝煙浸透的遺存,將“赤膽忠心、胸懷全局、百折不撓、勇當先鋒”的紅色基因熔鑄成跨越八十載的精神血脈。老柏新生的枝梢刺破晨霧,恰似那段崢嶸歲月在新時代投下的精神年輪。

本報記者 薛璐

通訊員 張曉娟 文/圖

雄關漫道,戰略要地的抗戰風云

田種灣村位于新密、登封、鞏義、滎陽四市交界,群山環抱的地形賦予其“攻可進、退可守”的天然優勢,山間良田又為持久戰提供物資基礎。

1944年4月,日軍進攻中原,豫西大部淪陷。7月,中共中央發出向河南進軍的命令,“八路軍豫西抗日先遣支隊”(簡稱“皮徐支隊”)應運而生,皮定均任司令員,徐子榮任政治委員兼豫西地委書記。9月,這支隊伍南渡黃河,挺進豫西腹地。

10月下旬,皮定均、徐子榮在偃師縣佛光峪主持召開中共豫西地委會議,決定清除盤踞在尖山(今伏羲山)田種灣一帶的國民黨頑固派武裝劉幫俊、李群英部。這支武裝明為抗日,暗通日偽,欺壓百姓,并不斷制造摩擦。

12月21日拂曉,八路軍豫西抗日獨立支隊第3團在團長鐘發生、參謀長沈甸之率領下,從鞏縣茶店奔襲而來,首戰五指嶺迅速殲敵,隨即兵分兩路突襲田種灣和尖山,此役戰果顯著。田種灣守軍(劉幫俊部鄉自衛隊)60余人全部被俘;尖山李群英大隊被擊潰,王同新手下20余人被擊斃。更關鍵的是,任新治領導的“雙十支隊”在3團接應下起義成功。

田種灣戰斗勝利后,支隊司令部遷至田種灣村。1944年12月,在皮定均、徐子榮的主持下,中共密北縣委、密北縣抗日民主政府和密北抗日獨立團在田種灣村正式宣告成立。封中斌任縣委書記,任新治任縣長兼獨立團團長,沈甸之任獨立團副團長。這個誕生于戰火硝煙中的民主政權,迅速領導群眾開展減租減息及轟轟烈烈的“倒地”運動,凝聚起強大的抗日力量。此后約一年間,以田種灣為指揮中樞,皮定均指揮了登密戰役、皇姑寨之戰等大小數十次戰斗,沉重打擊了日偽勢力。

如今,紀念園核心區的4孔清末石木結構窯洞仍然矗立,這是皮定均工作舊址。南北長20米、東西寬17米、高8米的空間內,上下兩層的木板隔層、窯洞間的連通通道、通向后方天井的隱蔽出口,都在無聲訴說著當年運籌帷幄的艱險與智慧。1987年4月,這里被命名為密縣第一批文物保護單位;2009年6月,晉升為鄭州市文物保護單位。這些堅實的石窯,成為那段烽火歲月最直接、最珍貴的實物見證。

薪火相傳,遺址公園的活化之路

2013年8月,河南伏羲山旅游開發有限公司秉持“修舊如舊,以史為鑒”理念啟動中原豫西抗日紀念園建設。這片4平方公里的土地開始從歷史遺址到教育基地的蛻變。

在開發建設中,“保護”與“活化”始終是并行的關鍵詞。建設按“不改變文物原狀”的原則,建成3000平方米的紀念廣場、2000多平方米的游客服務中心,與密北抗日民主政府舊址、先遣支隊司令部、戰地醫院等20余處歷史遺址構成完整的紀念體系。

文物征集工作傾注心血,工作人員足跡遍布豫西,征集到800多件實物、1000余幅圖片,文字說明超2萬字。密北抗日民主政府舊址的6個展室系統梳理密縣革命斗爭史與豫西抗戰歷程;司令部舊址的窯洞原貌復原,警衛室、作戰室、通訊機要室的布局,讓人仿佛能看到當年指揮員深夜研判戰局的身影;戰地醫院的真實再現,無聲訴說著抗戰時期的艱難與智慧。

2014年9月,紀念園免費開放,并推動紅色教育與旅游體驗的深度融合,接連獲評“全國紅軍小學建設工程愛國主義教育基地”“河南省國防教育基地”,并成功創建為國家AAAA級旅游景區。2021年,“密縣豫西抗日先遣支隊司令部舊址”升格為河南省文物保護單位。

在游客服務中心,皮定均將軍在朝鮮戰場繳獲的獵槍成為“鎮館之寶”,配合多媒體演示,生動展現將軍的戎馬生涯;紀念廣場15米長、3米高的英雄群雕像與“銘記歷史、緬懷先烈”的主題墻構成精神地標;100塊“百年黨史展”展牌融合地方史與黨史大背景,成為黨史學習教育的生動教材。2021年7月8日,“河南省中共黨史教育基地”授牌儀式莊嚴舉行。依托“萬名黨員看新密”活動,這里成為黨員干部重溫入黨誓詞、開展組織生活的重要陣地,并與20余所大中小學共建基地。青少年通過參與“聽老戰士講革命故事”“重走抗戰路”等沉浸式體驗,讓紅色基因在青春血脈中扎根。

搶救“活史料” 30位抗戰老兵口述烽火歲月

本報訊(記者 陶然 通訊員 季小涵 李云豪)在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際,根據省委、市委統一部署,近期,鄭州市檔案局、檔案館啟動“抗戰老戰士口述史料采集”專項工作,以搶救性保護這批不可再生的紅色資源,筑牢中華民族抗戰記憶的檔案基石。

面對采集對象年事已高、時間緊迫的現實挑戰,鄭州市檔案館迅速抽調骨干力量,聯合市電視臺、鄭州日報專業團隊組成專項工作組。在前期周密準備的基礎上,工作組依據老戰士的身體狀況、記憶特點與精神狀態,制定“一人一策”個性化采集方案,建立系統臺賬,實施精準走訪。

連日來,采集人員奔赴老戰士家中或療養院,通過音視頻全方位記錄他們講述的參軍、入黨、戰斗和立功經歷。同時,對老戰士珍藏的軍功章、老照片、戰地書信等實物檔案進行拍攝與征集,將宏大歷史敘事轉化為有溫度、有細節的親歷者個體記憶,有效拓展了抗戰歷史的史料維度和情感深度,深刻印證了中原地區作為全國抗戰重要戰場的戰略地位,抗戰烽火與全國戰場連成一片,共同匯聚起民族救亡的磅礴力量。

目前,該項工作已取得階段性重要成果。在市委辦公室、市委宣傳部、市委老干部局、市委黨史辦等多部門協同支持下,采訪團隊成功采集30位抗戰老戰士的口述史料。

這批珍貴檔案不僅是抗戰歷史研究的核心依據,更成為傳承紅色基因、賡續精神血脈的生動載體,體現出檔案部門“為黨管檔、為國守史、為民服務”的職責使命。

下一步,鄭州市檔案部門將繼續拓展征集渠道,加大對抗戰歷史遺存的系統挖掘與保護力度,推動散存紅色記憶“應收盡收”。同時,將對已征集的口述史料進行科學整理、數字化存續與多元化開發,通過融媒體傳播等形式,深度激活抗戰檔案的價值內涵,使其成為深入開展愛國主義教育、培育時代新人的鮮活教材,為凝聚民族復興偉力提供堅實檔案支撐。

《鄭州晚報》版面截圖