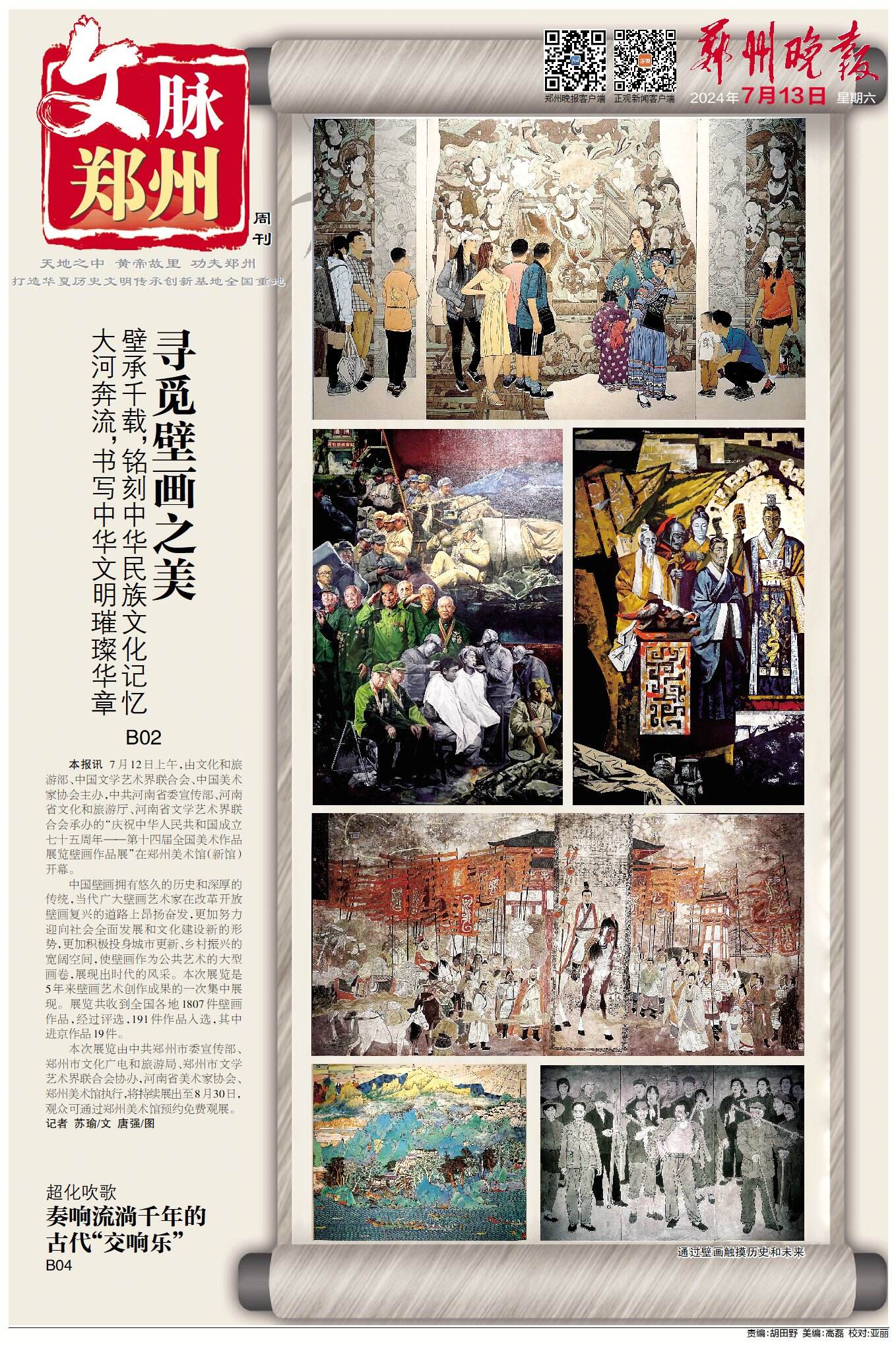

大河奔流,書寫中華文明璀璨華章 壁承千載,銘刻中華民族文化記憶

尋覓壁畫之美

7月12日上午,由文化和旅游部、中國文學藝術界聯合會、中國美術家協會主辦,中共河南省委宣傳部、河南省文化和旅游廳、河南省文學藝術界聯合會承辦的“慶祝中華人民共和國成立七十五周年——第十四屆全國美術作品展覽壁畫作品展”在鄭州美術館(新館)開幕。

中國壁畫擁有悠久的歷史和深厚的傳統,當代廣大壁畫藝術家在改革開放壁畫復興的道路上昂揚奮發,更加努力迎向社會全面發展和文化建設新的形勢,更加積極投身城市更新、鄉村振興的寬闊空間,使壁畫作為公共藝術的大型畫卷,展現出時代的風采。本次展覽是5年來壁畫藝術創作成果的一次集中展現。展覽共收到全國各地1807件壁畫作品,經過評選,191件作品入選,其中進京作品19件。

通過壁畫觸摸歷史和未來

本次展覽由中共鄭州市委宣傳部、鄭州市文化廣電和旅游局、鄭州市文學藝術界聯合會協辦,河南省美術家協會、鄭州美術館執行,將持續展出至8月30日,觀眾可通過鄭州美術館預約免費觀展。

記者 蘇瑜/文 唐強/圖

五年一次,河南與壁畫的雙向奔赴

7月12日,第十四屆全國美術作品展覽壁畫作品展在鄭州美術館(新館)開幕,這是繼第十三屆全國美展壁畫展之后,河南省再次承辦該國家級美術大展。

“河南擁有豐富的古代壁畫藝術遺產,在中原大地上,可以追溯中國壁畫的源起和發展。全國美展壁畫作品展落戶河南,對于推動人民群眾欣賞高雅藝術、欣賞公共藝術,堅定文化自信有特別重要的意義。”中國美術家協會主席、中央美院原院長范迪安表示,展覽通過大量的精品力作,表現恢宏的社會景象,反映人民的精神風貌,由此構成了一種美的巡禮、壁畫的巡禮,對進一步推動河南美術高質量發展有著重要的學術意義。

市民打卡全國壁畫天花板作品展

五年一次 河南再次舉辦美術大展

全國美術作品展覽創辦于1949年,是由文化和旅游部、中國文學藝術界聯合會和中國美術家協會共同主辦的規模最大、參與范圍最廣、作品種類最多、最具影響力和權威性的國家級綜合性美術大展。每5年舉辦一次,代表了國家美術創作的最高水平,同時也是對全國美術界每5年發展階段的全面檢閱與展示。

“在時代發展和社會建設日新月異的新形勢下,壁畫作品更是聚焦時代主題,展現時代畫卷,以立意深、場面大、造型刻畫精、形式語言新等維度反映壁畫水平的提升,在塑造中國形象、彰顯中國精神上體現壁畫的文化追求。”河南省文聯黨組書記方啟雄表示,河南是美術大省、壁畫大省,蘊藏著豐富多元的古代壁畫遺存,從《四神云氣圖》《八十七神仙卷》到南陽漢畫像石、開封州橋遺址祥瑞石雕壁畫及至當下的壁畫大展,綿延千年,氣象萬千,深刻記錄著中原人民的歷史足跡和精神世界。

本次展覽共收到來稿1807件,初評入選305件,復評最終選出入展作品191件,其中進京作品19件。

入選作品主題深刻、題材豐富、風格多樣,蔚為大觀,文化傳承、科技發展、鄉村振興、生態環保等時代新氣象紛紛入畫,生動展現出美術家堅定文化自信,把握時代脈搏,將精品奉獻給人民,用明德引領風尚的藝術追求。

走進展廳,一幅幅壁畫作品如同歷史的畫卷緩緩展開,它們不僅是藝術的展現,更是時代的鏡像。從表現中國式現代化偉大征程的宏大敘事,到聚焦普通百姓日常生活的細膩描繪,這些作品無一不精、無一不美。正如中國美術家協會黨組成員、秘書長王平所言,展廳里的一幅幅壁畫,是時間的低語,是生活的詩篇,更是生命的創造。它描繪著新時代中國的多彩畫卷,講述著中國人的家國故事,抒寫著中華民族的精神氣象,展現著我國美術事業發展的新成就。

中國美術家協會壁畫藝委會主任王穎生表示,從作品復評情況來看,此次壁畫作品有三大特點:一是具有明確的主題方向和鮮明的時代特色,多為近5年來具有代表性的一些壁畫作品,題材內容與時代發展同頻共振,體現了社會性、公共性,反映了社會發展、鄉村振興、文化繁榮等各方面發展成就。二是延續了歷屆美展以來的突出特點和壁畫創作獨有的特性,展現了多元、豐富的藝術面貌,在創作形式、材料、工藝手法等方面非常豐富。三是具有相當的學術性和探索性,展現了新時代壁畫創作者在傳承中國壁畫藝術優秀傳統的基礎上,把更多的傳統藝術元素應用于當代藝術創新的成果和探索。

體驗性強 探索新材料新媒介的綜合運用

記者在現場看到,參展作品的創作手法多種多樣,除繪制型壁畫外,還包括利用各種材料采取嵌、雕、刻、鍛、鑄、蝕、織、光電等多種工藝完成的作品。

“你愿意再等幾分鐘,看完整的花開過程嗎?”展廳一隅,一幅獨特的作品前,作者溫柔地詢問著觀眾。原來,這是一幅互動開花動態屏風壁畫,名為《吉祥中國 蜻歌蝶舞》。

作品利用云錦緞面、色織錦緞等中國傳統絲織工藝面料,巧妙使用蜻蜓與蝴蝶織樣,結合金屬蜻蜓與亞克力蝴蝶,草紋織錦構成六條屏畫面形式。更為稱奇的是,作品內置納米制熱芯片,使用鎳鈦記憶金屬制成花朵,設置人體感應裝置,人來花開,人走花閉,屏風同時有紅外制熱取暖功能,使得壁畫兼具審美、開花互動、屏風、制熱等多種功能。

來自河南商丘師范學院美術學院的學生徐智立對此作品非常感興趣,和作者上海大學美術學院老師初旖交流起來,相談甚歡。

“這次美術老師帶我們來觀摩學習,收獲挺大的,開闊了眼界。如果只局限在一個畫種里面,看到的東西會很少,不同的材料、質感以及繪畫元素在一起,會讓人的創作靈感更多一點。”徐智立說。

展覽現場,像這樣在形式語言上銳意創新、融入現代科技與審美理念、呈現出多樣化發展趨勢的作品還有很多。

“許多作品探索了新材料新媒介的綜合運用,在技法和風格上別出心裁,展現出當代壁畫與時俱進的新形態;展出的許多作品都是完成實施的成果,在創作上注重與建筑空間、公共空間緊密結合,與環境和諧統一,形成美的整體情境。”河南省文聯相關負責人表示。

專家導覽 引領觀眾走進作品的精神世界

“第十四屆全國美展壁畫作品展是藝術界的一次盛會,剛剛我在展廳里看到很多優秀作者和優秀作品,呈現出不同的風貌,感到非常震撼。”在這次的展覽中,河南大學河南戲劇藝術學院教師劉泉的作品《絲路遺轍》入選。他說,自己的作品能放在這個藝術的殿堂里,感到激動又榮幸。

作為連續三屆入選全國美展的青年畫家,來自河南商丘師范學院美術學院的程安營認為,壁畫展連續兩次在河南舉辦,是對河南深厚文化底蘊和壁畫藝術傳統的高度認可。壁畫作為一種獨特的藝術形式,其發展與河南的歷史文化息息相關。壁畫回到河南展出,不僅是對河南壁畫藝術傳統的傳承與弘揚,更是對河南歷史文化的展示和傳承。另外,河南擁有豐厚的壁畫遺存,其壁畫藝術具有獨特的風格和特點。全國美展壁畫展在河南舉辦,可以促進全國各地壁畫藝術家之間的交流與合作,推動壁畫藝術的創新與發展。

帶隊前來觀展的安徽省美協副主席謝宗君表示,為了參加此次大展,他們鉚足了勁,好幾個團隊歷時兩年創作而成。相信其他省也是如此。“此次河南省承辦的壁畫大展,是我看到的水平最高、形式最多樣的一屆,包括材料、技法,以及現代科技、聲光電的運用,都非常新穎,題材也很廣泛,我們收獲非常大”。

“大開眼界!激發了很多靈感,對工作很有啟發。”創意設計師王女士表示,能在家門口欣賞到這樣高水平的展覽,很開心也很自豪。

據悉,為了方便廣大群眾更好地觀展,主承辦方在每個周末安排專家導覽活動,引領觀眾走進作品的精神世界,洞察作品的藝術特色,深刻感悟作品蘊含的時代精神和藝術脈動。展覽持續至8月30日,快來鄭州美術館開啟一段尋覓壁畫之美的詩意畫旅吧。?

記者 蘇瑜/文 唐強/圖

饒雪漫參加微博文化之夜時盛贊中原文化

“17歲是我永恒的主題”

饒雪漫

如果你要談青春,一定繞不開饒雪漫的名字。

從2004年創作第一本青春疼痛小說《小妖的金色城堡》,到2024年上映的電影《沙漏》,作為“疼痛文學”的開山鼻祖,饒雪漫和青春的這場交道,一“打”就是20年。

20年間,作為“文字女巫”的她,出版作品50余部,幾乎本本暢銷。青春在她的筆下來來回回,輪番上演一個又一個動人心弦的故事。

20年間,她從作家向編劇轉型,從首次擔任電影《左耳》的編劇到現在已整整10年,她曾坦言:做編劇并不是自己擅長的事,但在嘗試了無數次找人改編后,最終還是決定把筆握在自己手里。

饒雪漫作品

從文字到影像,饒雪漫從來都圍繞著“17歲”的永恒主題。

從少女到不惑,她始終以平等的視角,注視青春期孩子的自我覺醒,“我一直想做的就是,給青春期的孩子一顆止痛藥,我希望成年人可以真正站在孩子的視角看待成長,看待他們的困惑,教會他們什么是愛,如何去愛,這才是我最終的訴求”。

“博大精深的中原文化,能讓現代社會非常匆忙的人,放慢腳步,去感知,去欣賞。”前段時間,饒雪漫在鄭州參加2024微博文化之夜慶典活動,她說“這樣的活動應該不是一年一次,應該要每個月一次才好”。

談文學的影視化: 我的作品是不得不去尊重原著的

記者:作為編劇,您多次參與文學作品的影視化改編,您認為改編過程中最重要的因素是什么?最難推進的又是哪些?

饒雪漫:大部分我編劇的作品都來源于自己創作的小說,所以在人物的塑造和理解上會比較貼近,我不太會去對作品做一些比較顛覆性的改變,也就是他們說的我是“親媽”。

但從文字作品到影像作品,確實是一個漫長的、充滿跨越的過程。

文字創作相對來說比較自我,我自己想怎么樣就怎么樣,我腦海里的想法,用我的文字把它描繪出來就OK。

但影像不是這樣的,影像是一個群體的創作。編劇寫出來是這個感覺,導演腦海里是另一個畫面,演員表演又是一個畫面,甚至可能攝影師拍出來又是另外一個新的畫面,還有剪輯,剪出來的又是一個場景。

你必須得把這些人都組合起來,讓每一個環節的畫面能夠盡量地和你腦海里的原始畫面統一,或者讓每個環節的人能夠幫你表達,讓你這個畫面變得更加美好。

我覺得這可能就是從作家到編劇過程當中最難的一個東西——如何從個體的創作變成習慣集體的創作。

記者:文學作品影視化之后,由于受眾原因,影視作品與原著總會被市場拿來討論、對比,您看重影視作品的還原度嗎?您認為影視作品應當如何保持原著精神?

饒雪漫:我的作品大多是暢銷書,很多人之前已經看過,有了一些根深蒂固的印象,所以在改編的過程當中,是不得不去尊重原著的。如果你做了太多改變,還不如直接新寫一個作品,沒有必要再來用這個IP創作。

所以,我覺得作品改編為電影時,還是需要更多地考慮原著粉的感受,就像我最近剛上的電影《沙漏》一樣。這部電影其實我們已經制作了8年,就是希望能夠找到一個非常貼近原著粉的呈現方式,因為小說寫的時候是2007年,電影中飾演主角的演員那個時候才四五歲。

很多人就會說:“你們那么古早的東西搬到現在來應該怎么樣做?別人會不會覺得過時?能不能理解你當年的那些古早味?”

但我會說,我們找到了一個非常精致的結構,我們的故事是從當下去回憶的,所以代入感非常強,基本可以保持作品的原汁原味,同時又可以跟上時代的一個節奏。

談新電影《沙漏》: 它的完成是一種命運使然

記者:由您的同名小說《沙漏》改編的電影已經上映,拍攝過程中有什么難忘的故事分享給大家嗎?

饒雪漫:太多了,我沒有辦法分享一些細節,但我們這個班底經歷這么長的時間來完成它,其實是命運的一種使然。

很多次都要開機了,我還在想:這真的是我要的《沙漏》嗎?是我的讀者想要的《沙漏》嗎?然后又會做一些新的嘗試和決定,這種狀態對我和團隊來講都是蠻辛苦的。

直到最后我碰到了文靜導演,她是88年出生的一個女孩,讀著我的小說長大的,所以她可以把我小說里面的很多東西重新拿回來。比如,那些讓少女的她印象深刻的。

初入行時,無知者無畏,反而沒壓力,后來越來越焦慮,擔心的事情越來越多,做電影真的太難了。

或許這也是《沙漏》拖了這么多年的原因,小說是成形的,影視是蛻變的,如何才能將它蛻變成大家喜歡的樣子,這需要各個環節都精益求精。

所以,至少現在呈現出來的《沙漏》,是我自己特別想要的一個故事,我們的團隊盡力了,我也沒有什么遺憾,已經把自己能夠做到的最高分呈現給大家了,也期待看過的朋友能夠喜歡。

記者:您認為青春文學對青少年有哪些影響?對于青春文學及影視化作品的未來,您有何期許?

饒雪漫:當年我在寫這本書的時候,孩子們沒有接觸到那么多的新媒體,可以更多地通過閱讀去感知這個世界,感知自己青春的成長。

但現在接收信息的方式太多了,尤其是碎片式的接觸,雖然它來得非常快,但可能會讓你來不及去分辨,也感受不到慢節奏閱讀帶給人的愉悅感。

我還是希望能夠出現更多更好的青春文學作品和影視作品,并且我相信青春題材也一定會越來越好。

記者 石闖 宋瑩玉/文 李新華/圖

新密超化吹歌:千年古樂奏新聲

“山川孕奇韻,新密藏古音,超化鎮上起,吹歌動人心。銅管響云霄,笙笛和鳴深,一曲千年調,悠悠入夢尋。”吹歌,從千年古寺走出的絲絲回響,婉轉悠揚的古樂旋律,原汁原味保存了中國古代鼓吹樂的風貌,同時又是古代典禮音樂,只在重大國事、佛事與社會活動中演奏,被譽為“宮廷音樂活化石”“古代交響樂”。曾經高居廟堂之上的“天上樂”,如今正被傳于民間,勃然復興并走向世界。

有“宮廷音樂活化石”“古代交響樂”之稱的超化吹歌演出現場 記者 馬健 圖

見證歷史 千年古樂魅力不朽

1600多年的新密超化寺名震四方,寺內的樂器演奏更是令人心馳神往。

作為一種起源悠久的鼓吹樂,超化吹歌在南北朝時期發展為宮廷音樂,在隋、唐時期傳入新密市超化寺。

明朝末年,超化寺的僧侶將這份珍貴的遺產傳于民間,它便如同種子落入肥沃的土地,與當地民謠小調相融,從而形成了一種絕妙音符,是以吹奏樂、彈撥樂、打擊樂混合演奏的特色形式生長出獨特的藝術形態。

超化吹歌便是這古老旋律與民間智慧的結晶,它在歲月的洗禮中愈發顯現出不朽的魅力。

超化吹歌樂器獨特之處,主要是以管子為主奏樂器,輔以笙、笛、簫,再加上打擊樂韻鼓、大鐃、手釵、鑼、云鑼、鈸、碰鈴、木魚、編鐘等,這在民族樂器演出中形式別具一格。其中管子十分特殊,與古書記載及流傳的木制、竹制明顯不同,它用黃銅鑄造,上粗下細,16厘米長,上面開7孔,上口葦根哨片發聲,沒有共鳴箱,全憑吹奏者的氣息和技巧,是超化吹歌的主奏樂器,現在使用的銅管演奏的曲目更富有古韻,吹奏難度也更大,也能更好地表達出古曲的古韻。超化吹歌傳承下來的銅管是清朝初期鑄造的,距今已有300多年的歷史。

此外,超化吹歌的曲牌和樂段,基本上都是從古代流傳至今,具有原汁原味的中國古代音樂基本特征,這在全國十分罕見。超化吹歌的演奏曲牌、樂段,大體上可以分為古曲(宮廷音樂)、民歌(民間小調)、寺廟音樂(莊重曲)3種類型。超化吹歌在演奏過程中可以允許以組曲形式自由重復,逐步形成了一種獨具特色的演奏風格。這些樂器不僅僅是聲音的載體,它們更像是歷史的見證者,每一件都承載著數百年的故事與情感。

薪火相傳 超化吹歌古韻悠揚

超化吹歌的記譜方式獨特,一直以來都是沿用古代的工尺譜進行記載,沿用了古代的音名:宮、商、角、徴、羽,唱名:尺、上、四、合、凡。曲子調式有尺工調、上凡調等,這是原汁原味的古代鼓吹樂風貌,是古代宮廷音樂“鼓吹曲”的遺存。

與超化寺的興衰有著緊密聯系的吹歌,明代以后,已經流傳到了民間,把宮廷音樂、寺廟音樂、民間音樂結合起來,在寺院大典、迎神賽會等民間文化活動中進行演奏。這些曲牌和樂段,如同穿越時空的使者,將千年前的旋律帶到現代聽眾的耳畔。

千年古樂薪火相傳 王洪濤 圖

滄海桑田,多少往事如煙。盛極一時的吹歌由于多重緣故,在20世紀70年代瀕臨失傳。80年代,改革開放的勁風滌蕩著山村,傳統文化悄然興起。超化村里的幾個老藝人重新把吹歌班子組建起來,“老中青”三結合,樂器手進行了搭配。其中,80多歲的張振恒和鄭成吹笙,搭配上18歲的姑娘宋文芳、錢道吹管子,再加上18歲的王國卿、楊會敏與27歲的宋文建;打擊樂分別由49歲的張欽玉掌鼓,36歲的宋毛遂掌大鐃,55歲的麻長柱掌鈸。

他們中,有的是民辦教師,有的是村里記工員,有的是泥瓦匠,有的是飼養員,還有的是燒窯師傅……既沒有經過專門的業務培訓,也沒有專門的曲譜,憑著對吹歌的一腔熱情,他們搭建了這個“草臺班子”。在老教授錢林申的幫助下,將吹歌譜翻譯成簡譜,讓年輕人學,把簡譜翻譯成吹歌譜,讓老年人學。最后,大家再統一合練。用最笨的辦法、最堅韌的毅力,他們每天堅持練習,終于排練成功,讓古老悠揚的韻律再次飄蕩在洧水河畔。

傳承交流 古代“交響樂”煥發生機

冬去春來,前赴后繼,終得苦盡甘來。2008年,超化吹歌入選中國第二批非遺名錄,成為鄭州市和河南省的文化名片。為大力傳承吹歌文化,王國卿老師動員家里人參加吹歌隊伍,鼓勵村里年輕人參與,大力培養后備人才。聯手超化鎮第一初級中學,設立傳承基地,每周到該校給師生們傳授吹歌技藝,節假日組織培訓,定期組織展演,吹歌形成了學校特色。2018年2月,以超化吹歌為特色教育的超化鎮第一初級中學(超化吹歌傳習基地),被教育部評為“中華優秀文化藝術傳承學校”,從而也使這項音樂文化煥發勃勃生機。

時代吹歌放光彩,文明交流譜新篇。2019年1月,新密市超化吹歌古樂團正式成立,為人民群眾提供更豐富的文化食糧,也使古樂迎來了新的春天。2020年10月,古樂團參加第三屆中原民歌大會,獲得民樂組二等獎。還受邀參加俄羅斯國際軍樂節演出,接受歐洲多個國家駐華大使團參觀考察。精湛的技藝和獨特的魅力贏得了國內和國際上的高度贊譽,成為連接中外文化交流的橋梁。

這一流淌千年的古代“交響樂”,從山村走來,歷經風雨、披荊斬棘,已然實現美麗蝶變。如今的超化吹歌已有國家級傳承人1名、河南省級傳承人1名、鄭州市級傳承人3名、新密市級傳承人5名。

超化吹歌在新時代人民群眾文化自信與文化自強不斷提升的歷史背景下,正不斷續寫著華夏文明的輝煌篇章。它不僅是新密市乃至河南省的文化名片,更是中華民族傳統文化寶庫中一顆璀璨奪目的明珠,向世人訴說著中國古老音樂藝術的永恒魅力。

記者 郭濤 李居正