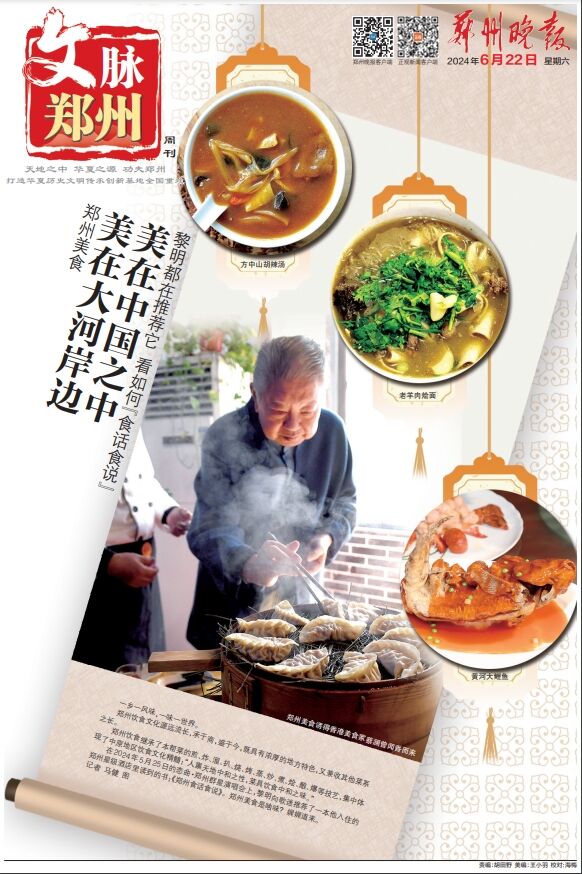

在大河岸邊

美在中國之中

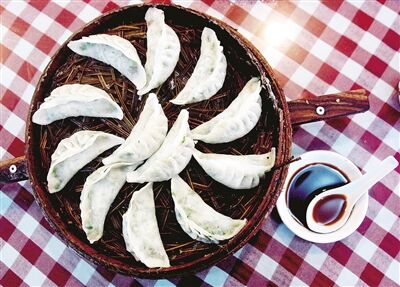

黎明都在推薦它 看如何“食話食說”

一鄉一風味,一味一世界。

鄭州飲食文化源遠流長,承于商,盛于今,既具有濃厚的地方特色,又兼收其他菜系之長。

鄭州飲食繼承了本幫菜的煎、炸、溜、扒、燒、烤、蒸、炒、煮、燴、釀、爆等技藝,集中體現了中原地區飲食文化精髓:“人稟天地中和之性,菜具飲食中和之味。”

在2024年5月25日的戀曲·鄭州群星演唱會上,黎明向歌迷推薦了一本他入住的鄭州星級酒店里讀到的書:《鄭州食話食說》。鄭州美食是啥味?娓娓道來。

記者:馬健/圖

張居正是他的“學侶、政敵” 海瑞稱贊他“安貧守清”

高拱:救時良相,一洗明朝中期頹風

奏請皇帝為棗農免糧免捐,新鄭百姓至今感念閣老情

寒風呼嘯、大雪漫天,在新鄭老家得到皇帝旨意“再起入閣”的高拱,即刻輕車簡從,頂風冒雪,北上報國。這一刻,他似乎忘了自己58歲的年紀,以“時不我待”的干勁大刀闊斧進行系列改革,搖搖欲墜的大明王朝煥發出第二春……

高拱其誰?《大明王朝1566》《明朝那些事兒》等文學作品中,他叫板嚴嵩、硬剛徐階,是隆慶帝最信任的人;張居正與他惺惺相惜,贊他“救時良相”;著名思想史專家嵇文甫先生稱高拱是張居正的“學侶、政敵”。

▲鑒忠堂寶謨樓遺址是當年高拱接旨之處

也有人為他鳴不平——張居正改革失敗,卻名滿天下;高拱改革成功,卻無人問津;身為顧命大臣,卻只做了6天首輔就黯然退場……

明代名臣高拱,究竟有什么值得書寫?帶著這樣的問題,記者前往新鄭,在高拱墓地、在閣老府、在高老莊、在鑒忠堂寶謨樓、在新鄭諸多高拱遺跡處、在新鄭人的心中,尋找答案。

仕途“好斗” 叫板嚴嵩徐階

想知道一個人的段位,看他的朋友和對手就能知曉。在高拱政治生涯中,嚴嵩、徐階、張居正這樣的大人物時時伴隨著高拱出現。在和這些“人精”切磋的過程中,高拱表現不俗——近年來,明史研究不斷深化,關于高拱研究的學術著作多有出版,他像一座令人驚喜的富礦,隱藏著明代“白銀帝國”的秘密。

出身官宦世家的高拱“五歲善對偶,八歲日誦數千言”。17歲以“禮經”魁于鄉,29歲時中進士。優越的家庭背景造就了他“自負凌人”的性格,除了皇帝誰都不給面子,包括嘉靖時期眾人巴結的嚴嵩,官場“老狐貍”、首輔大臣徐階,他都曾當庭叫板。這種強硬的作風,也為他以后的政治斗爭失敗埋下隱患。

力行改革 推動明朝中興

嘉靖三十一年(1552年)起,高拱給當時的裕王、后來的隆慶帝當了9年的老師,“盡心竭力”的高拱深得裕王倚重。1566年,高拱以禮部尚書兼文淵閣大學士的身份,進入內閣。同年,嘉靖皇帝駕崩,裕王繼位為帝,高拱愈加得到重用。

然而大明朝的權力之爭從來就沒有停止過,官場沉浮、人生起落——幾年后,高拱因與徐階政見不合而告病還鄉。

▲高拱故里閣老府

高拱蟄伏新鄭,遠在京城的皇帝處理政務仍時不時派人前來征詢恩師的意見,以至在新鄭造了一座“接旨亭”。如今,新鄭黃帝故里景區鼎壇南側東南方向,一座宏大的拱形過廳矗立在茵茵綠地之中,它就是鑒忠堂寶謨樓遺址、新鄭保留至今的著名明代建筑。明隆慶三年(1569年)冬,皇帝下旨召高拱再起,任內閣大學士兼掌吏部事。再入內閣,高拱敢干、能干,顯示出卓越的政治才能。在《除八弊疏》中,高拱直陳嘉靖中期以后形成的諸多弊端,并大刀闊斧地進行了一系列改革,整頓吏治、選儲人才、安邊強兵,一洗頹風,局面為之一新——史家稱之為“隆慶中興”。

3年后,穆宗去世,臨終前召高拱和張居正為顧命大臣。然而,張居正卻選擇了中官馮保為合作對象,且得到了太后的支持,高拱被罷相回鄉。

經綸偉業 與范仲淹相提并論

高拱回鄉后閉門不出,發憤著書,“志不盡舒,才不盡酬”,于1578年郁郁而終。高拱死后的萬歷三十年,高拱得以平反,被追授為“太師”。

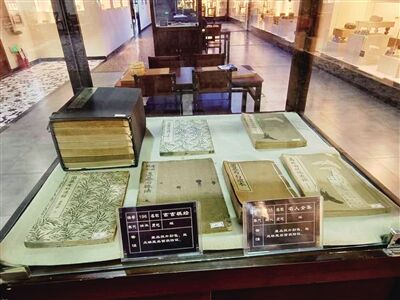

新鄭博物館館藏文物中,明神宗賜授首輔高拱的平反追贈誥命記錄著這段歷史。“銳志匡時……肩大任而不撓,位重多危,功高取忌,謀身近拙,實深許國之忠。”這段言辭懇切的追憶,表達出萬歷帝對高拱“經綸偉業,社稷名臣”的肯定,把他與春秋晉國大夫魏絳、北宋名臣范仲淹相提并論。

除了政治上的突出貢獻,高拱還被歷史學家們高度評價為“博學精慮的思想家”。素好讀書的他“為文不好辭藻,而深重有力”,著述甚富。高拱不囿于先儒成說,直斥程朱理學“遠人情以為天理”,以為“其不能得者亦不可強從”。在“義”和“利”的問題上,他旗幟鮮明地駁斥了“君子不言利”的迂腐觀點,這種學術思想,或許正是他行使政務、取得政績的根源。

回饋鄉里 為棗農免糧免捐

此外,高氏對新鄭百姓還有另一番回報。新鄭南街有一座三進院落名“閣老府”,庭中兩株棗樹枝繁葉茂,棗花飄香。新鄭市地方史志辦公室主任李磊介紹,高拱祖父高魁曾任山東金鄉縣令,為官清正廉潔。告老還鄉時,行囊寥寥,唯有金鄉棗苗若干。新鄭市區東北部屬沙崗地帶,種植農作物收成較低,卻適合棗樹生長。高魁攜棗苗而歸,在老家新鄭種植棗樹成林、碩果累累,其中一種雞心小棗最有名,曾為貢棗。高拱奏請皇帝,種植棗樹的鄉民可免糧免捐,以此帶動了百姓種植棗樹的熱情。

“高氏家族多有金榜題名,世代為官從政,家風家訓,代代傳承。”李磊補充,幾百年后的今天,新鄭人提起高拱、提起高氏,都懷有著崇敬與感恩之情。

安貧守清 30年“田宅不增尺寸”

高拱為官30年,廉潔自律,“田宅不增尺寸”,清官海瑞記錄他:“安貧守清”“是個用血氣不能為委曲循人之人”。

和張居正的政治斗爭中,雖然高拱最終失敗還鄉,但在此之前,他們聯手力挽狂瀾,張居正對高拱的能力和脾性也最為熟悉和了解。高拱六十大壽時,張居正寫了兩篇賀壽文,對高拱軍事改革、疏通漕河、恢復海運等方面的功績給出了高分。此外,還對高拱禮賢納士、唯才是用的品德加以稱贊,稱其為當之無愧的“救時良相”。

新鄭市區北,高拱低調的墓冢在大片翻滾的麥浪中顯得格外醒目。有風吹過,尖利的麥芒嚴陣以待,似哨兵在守護即將成熟的果實,猶如400多年前,這座墓的主人高拱“慨然以天下為己任”,守護著家國天下。

從新鄭市區向東北而行,“高拱故里”的石碑安然靜立。高氏祖墳就位于不遠處的高老莊村。《高氏族譜》記載,新鄭高氏為元末兵亂時從山西洪洞縣逃難而來,他們定居蓮河東岸、辛勤開墾。到了高拱的曾祖父高旺時,成為遠近聞名的小康之家;高拱祖父高魁步入仕途后,家族漸趨興盛。

就這樣,在那個能臣輩出、風云際會的特殊時期,在厚重河南精彩出彩的長卷中,他用行動寫下了屬于自己的時代畫像——明中后期隆慶朝的內閣首輔,當時政壇舉足輕重的人物,高拱。

記者:左麗慧/文 馬健/圖

建彰圍棋博物館

“弈”起來,紅專路有家圍棋博物館

在鄭州紅專路兩側眾多門店中,有一處門頭被郁郁蔥蔥的樹葉遮掩,如果不是門上的標識,很難想到鬧市區竟藏著一家特色博物館——建彰圍棋博物館。外表看起來平平無奇,內里卻大有天地,館藏幾百件與圍棋有關的展品。圍棋愛好者可以來此免費鑒賞,下棋切磋,于方寸之間享對弈之樂。

小小圍棋有4000多年歷史

先秦典籍《世本》中記載:“堯造圍棋,丹朱善之。”這是關于圍棋最早的記錄,意味著圍棋至今已有4000多年的歷史。

▲位于紅專路上的鄭州建彰圍棋博物館

弈,也就是圍棋,被視為中華民族發明的迄今最久遠、最復雜的智力博弈活動之一,為琴棋書畫四藝之一。

早在春秋戰國時期,圍棋已經在社會上廣泛流傳。《左傳·襄公二十五年》載:“大叔文子聞之,曰:‘嗚呼……今寧子視君不如弈棋,其何以免乎?弈者舉棋不定,不勝其耦,而況置君而弗定乎?必不免矣!’”這是歷史上第一次確切涉及圍棋的記載。

但這時圍棋的社會地位并不高,人們把弈作為一種娛樂消遣。《論語·陽貨》中記載:“子曰:‘飽食終日,無所用心,難矣哉。不有博弈者乎?為之猶賢乎已。’”在當時知識分子看來,弈只是一種“沒什么用”的娛樂活動。

現代圍棋“九段”是怎么來的

到了東漢中晚期,圍棋活動逐漸盛行,并且社會地位有所提高。名將馬融在《圍棋賦》中將圍棋視為小戰場,把下圍棋當作用兵作戰,“三尺之局兮,為戰斗場;陳聚士卒兮,兩敵相當”。

▲珍貴棋譜

“建安七子”之一的王粲,除了以詩賦名著于世外,史書記載也是一個圍棋專家。據說他有著驚人的記憶力,對圍棋之盤式、著法等了然于胸,能將觀過的“局壞”之棋,重新擺出而不錯一子。

南北朝時期,弈風更盛,下圍棋被稱為“手談”。上層統治者也喜好下棋,以棋設官,建立“棋品”制度,對有一定水平的“棋士”,授予與棋藝相當的“品格”(等級)。當時的棋藝分為九品,現代圍棋分為“九段”就是來源于此。

隋唐時期,隨著對外政策的改變,圍棋被傳到日本、朝鮮半島等地。我國圍棋棋藝水平不斷提高,技藝理論高度發展,涌現出一批批圍棋流派和棋藝高手。

“建”博物館,“彰”圍棋文化

鄭州建彰圍棋博物館是以圍棋為主題的藝術類博物館,以弘揚中國傳統文化、傳承發展圍棋運動為目標,也是一個圍棋愛好者交流的平臺。

▲水杉棋盒

該博物館自2016年開始籌備,2022年6月28日正式建成。本著“不求多而全,只求精、珍、稀”的收藏宗旨,該博物館收藏了許多歷史有名的棋盤、棋子、棋盒以及珍貴的棋書資料等物品。通過展示中國圍棋悠久的歷史,以及珍貴的圍棋文化收藏,來展現中國的圍棋文化脈絡及其自身獨特的魅力,讓更多人了解圍棋文化,熱愛圍棋文化。

據鄭州建彰圍棋博物館工作人員孫煬介紹,建彰圍棋博物館的名字,就是“建設、彰顯”的意思,這個名字也是河南圍棋界泰斗黃進先先生取的。

館藏幾百件圍棋展品

步入鄭州建彰圍棋博物館,一樓展柜擺放著各式各樣的棋盤、棋盒等。順著樓梯走上二樓,才會看到完整的圍棋博物館。在整體呈長方體的房間中,擺放著一長列的展柜,這里匯聚著該館館長渠匯川多年的心血。

據孫煬介紹,建彰圍棋博物館的幾百件展品,從清末、民國至現代的棋盤、棋子等,幾乎全是渠匯川從國內外購買、收集來的。

▲館藏圍棋展品

作為該博物館的工作人員,孫煬對圍棋以及棋具了解頗深。她介紹,在展出的展品中,有清末、民國時期的螺鈿棋盤、太桑棋墩、竹編棋盤、圍棋棋笥等文物,也有近現代富有特色的手提式棋盤、微型棋墩等精致的工藝品。

除了棋具,建彰圍棋博物館還收藏了許多關于棋書、棋譜等珍貴資料,如《玄玄棋經》等,向觀者展示、宣傳我國的圍棋文化。

以推廣圍棋文化為己任

河南圍棋發展從20世紀70年代初組建圍棋隊開始走上正軌。1973年,在河南鄭州舉辦了“十省市圍棋邀請賽”,恢復了中斷8年的全國圍棋賽事。此后,河南圍棋隊逐漸成為全國數一數二的強隊。

專業賽事的興盛也促進了河南本土圍棋文化、產業的發展。1985年,河南省第一次舉辦業余圍棋段位賽,產生了多位業余五段圍棋高手,極大推動了業余圍棋的發展。

作為一座圍棋主題博物館,建彰圍棋博物館也承擔著舉辦賽事、宣傳圍棋文化的責任,建館以來,多次舉辦、承辦棋類賽事活動。2023年6月10日,第九屆弈源杯圍棋大賽在建彰圍棋博物館舉行,來自鄭州、開封、洛陽等地的308位小棋友參加比賽。此外,博物館還曾舉行“綠豆大曲杯”2022年圍棋邀請賽、“迎春杯”河南省業余圍棋公開賽等活動。

孫煬表示,除比賽外,博物館還經常舉行進社區、進校園等公益活動,向公眾宣傳圍棋知識與文化。周末,館內還會舉辦由河南省圍棋協會牽頭的“快樂周末”公益活動。圍棋愛好者可以來此免費鑒賞館內藏品,下棋切磋。

記者:許怡童 文/圖

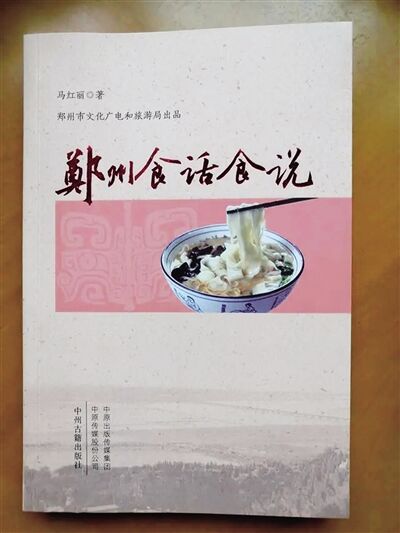

在2024年5月25日的“戀曲·鄭州群星演唱會”上,黎明向歌迷推薦了一本他入住的鄭州星級酒店里讀到的書——《鄭州食話食說》。借助明星效應,這本關于鄭州美食的圖書迅速“出圈”,出現一書難求的場面。

這本書究竟講了什么,會讓黎明在演唱會上向大家推薦閱讀?今天就來為大家揭秘。

“食話食說”,說了啥?

鄭州,這一座5000余年文明史、3600年建都史的城市,江河歲月的曠野之中,名人騷客的文辭之中,市井生活的炊煙之中,沉淀了厚厚的美食文化礦藏,如何系統地發掘出來,成為一個頗具現實意義的話題。在此背景下,由鄭州市文化廣電和旅游局出品的《鄭州食話食說》這本書應時而出。

《鄭州食話食說》由馬紅麗著作,鄭州市文廣旅局出品。此書以鄉土人情、味蕾記憶為切入點,歷史、人文、掌故、民俗囊括其中,全景式展現鄭州16個縣市(區)的經典熱度美食、非遺技藝,希冀人們在“舌尖”上讀懂鄭州,讓鄭州美食在國家中心城市建設的進程中扛起復興豫菜的大旗。

鄭州飲食文化源遠流長,承于商,盛于今,既具有濃厚的地方特色,又兼收其他菜系之長。

《鄭州食話食說》一書中既有登堂入室的“硬菜”和時尚潮菜,也有掩藏在小巷深處和百年村落的傳統美食記憶。這些美食與記憶,既構成了鄭州的城市符號,也代表了鄭州的飲食新氣象,被譽為一張“鄭州城市新名片”。

在這張“名片”里,有讓一向“橫眉冷對”的魯迅先生成為小“迷弟”的滎陽柿霜糖,有從宋朝就成為爆款水果的河陰石榴,有一拽一燴間成就千年傳奇的燴面,有溱洧河畔“一日不見,如三月兮”新密的千年燒烤史,有“骨灰級”美食家、現代網絡用語“呵呵”鼻祖蘇軾的美食趣事,更有那鄉愁一碗胡辣湯,辛辣在舌頭,思念在心頭。

這張“名片”記錄了鄭州美食的大千世界。素齋、滴流兒水席、套四寶、紅燒黃河鯉魚、煎扒鯖魚頭尾、烤鴨、扒豬臉、燜餅、鍋貼、肉盒……傳統豫菜美食因緣際會締造的一代傳奇令人驚嘆。

這張“名片”充分體現了鄭州人好面的飲食習俗。燴面、拉面、茄汁面,鹵面、燜面、糊涂面,漿面條、熗鍋面,爛扁食、饸饹面,芝麻葉面條、炒紅薯面條,面面俱到,再隨心適意搭配些荊芥葉、煎蛋皮、黃瓜絲、蒜泥汁,“那味兒,幾天不吃急得慌,能讓離家的游子想起來就淚流滿面”。

鄭州美食是啥味?

一鄉一風味,一味一世界,每個地域的飲食特色都與養育它的那方水土息息相關,鄭州美食也是如此。鄭州飲食繼承了本幫菜的煎、炸、溜、扒、燒、烤、蒸、炒、煮、燴、釀、爆等技藝,集中體現了中原地區飲食文化精髓:“人稟天地中和之性,菜具飲食中和之味。”

鄭州飲食,質味適中,五味調和,于甜咸酸辣之間求其中、求其平、求其淡,此為“中”,融東西南北為一體,調甜咸酸辣為一鼎,此為“和”。

著名歷史學家、考古學者、中國社會科學院研究所研究員王仁湘如此評價《鄭州食話食說》:八方水土養八方人,孕八方文化。文化之光飄蕩在炊煙里,鋪排在餐桌上。鄭州美食,美在大河岸邊,美在中國之中。曾經聽說和品嘗過的美味,悉數美艷在本書之中。還有說不盡的鄉戀鄉愁,和深蘊血脈的家國情懷,也都會隨著味覺體驗傳遞到未來。

《鄭州食話食說》出版的初衷是為了深度挖掘黃河文化的精神內涵,發揚河南厚重歷史文化優勢,講好黃河故事,堅定文化自信。相信讀者通過這本書,必能感受到豫菜所獨具的文化與美味的綜合魅力。

馬紅麗,長期致力于中華傳統飲食文化、中醫藥文化的研究與傳播,是河南省省級非物質文化遺產評審專家之一。她的飲食文化著作《食林廣記》被著名作家二月河先生譽為“一部掌上河南乃至中國飲食文化簡史”,曾入圍“2017年度中國好書”,入選國家廣播電視總局2017年度“大眾喜愛的50種圖書”,入選2018年度中原出版傳媒集團向河南省政府推薦的“豫薦好書”8部圖書之一。

據悉,《鄭州食話食說》目前在以下鄭州文旅企事業單位提供閱讀:鄭州轄區三星級以上飯店客房,鄭州圖書館、鄭州城市書房,新密銀基冰雪酒店、中牟只有河南戲劇幻城、方特旅游度假區、海昌旅游度假區的酒店客房。

記者:葉霖/文 馬健/圖