從少年熱血到中年重歸,隱藏在鄭州市井間的武者,在“臥牛之地”續寫心意拳的回歸之路,既尋回身體失落的“靈勁”,也講述一段“中原第一狠拳”的當代傳承故事。

“中原狠拳”蘊含的實戰秘藏

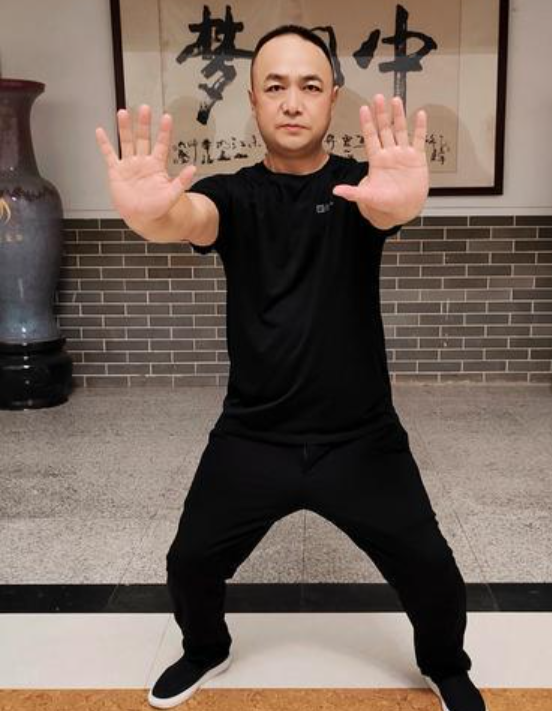

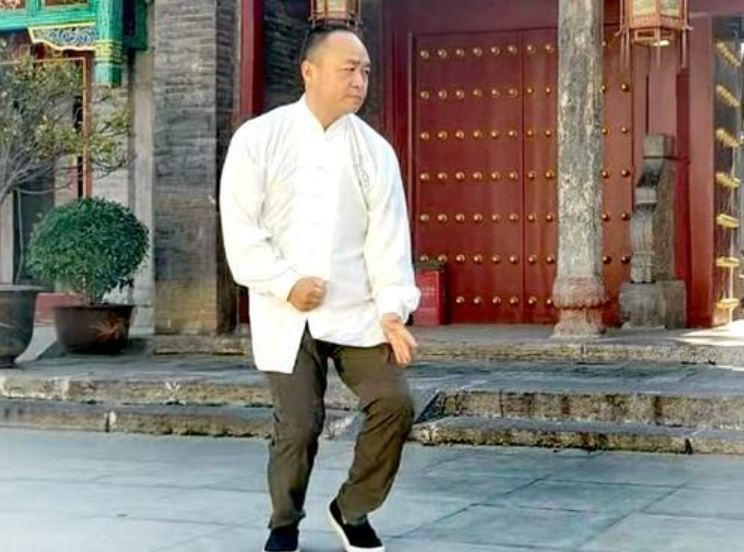

8月11日,鄭州北大清真寺門前廣場,蘇紅濤一身利落的練功服,拳風凌厲展示起心意六合拳,他出拳迅速,步伐靈活,帶動周圍呼呼風聲,收勢吐納額間微汗,眼底卻無半分疲態,展現出強悍實力。

“11歲練拳,15歲中斷,40歲重修!武術這條路,停了就得從頭再來。”55歲的蘇紅濤在城市里劃下一段跨越44年的習武軌跡,這不但是傳統武術在當代社會命運的一個縮影,也如國家級非物質文化遺產心意六合拳代表性傳承人李洳波在《河南心意六合拳》扉頁所書“勿使前輩之遺珍失于我手,勿使國術之精神止于我身。”

心意六合拳在武術界素以剛猛著稱,有“中原狠拳”“中原第一狠拳”等稱呼,其招式追求實戰殺傷力,蘊含一招致命的武學秘藏,古譜警示“心意六合不亂傳,若教狂徒無知漢,惹禍招災保身難” 。

心意拳據傳為宋代名將岳飛所創,明末清初山西姬際可于陜西終南山遇異人指教盡得其妙,后傳藝于河南馬學禮、安徽曹繼武,歷經數百年、十余代人傳承,形成了龐大的體系。2008年,心意拳被列入國家級非物質文化遺產名錄。

“臥牛之地”尋回失落的靈勁

20世紀80年代,中原大地尚武成風。11歲的蘇紅濤被父親送入武館學習“十八般武藝”:從查拳的凌厲腿法到心意拳的“十大真形”,從兩儀樁的靜功到四把捶的剛猛爆發。少年時的訓練嚴苛至極:冬日五更起床踩雞步,夏日三伏練熊膀,雙肘在沙袋上磨出血痂……

當生活的重壓襲來,青年蘇紅濤脫下練功服,扛起布匹闖蕩服裝市場。20余年之間,他輾轉于鄭州、廣州的商鋪,拳法記憶逐漸模糊,身體機能逐漸下降,他猛然驚醒想起師父的告誡:“一日不練十日空!”

“經商拼完身體才明白,武術不是少年的游戲,而是中年的救贖。”中斷的不僅是肌肉記憶,更是內三合(心、意、氣)與外三合(手足、肘膝、肩胯)的精密聯結,他翻開箱底泛黃的拳譜,在自家陽臺兩平方米的空間重啟武術訓練。

少年時輕松完成的“鷹捉把”,如今雙臂卻沉如灌鉛;曾行云流水的“龍形折身”,此刻腰胯已僵硬如銹鎖。他遵循“百日筑基”的古訓,每日站“蹲猴樁”培元固本,練“四把捶”活絡筋骨,將心意拳“束展如一”的發力原則化入生活,在“臥牛之地”的方寸空間找回失落的“靈勁”。

“束展如一”升華了家國情懷

心意拳的技擊性強,能用頭、肩、肘、手、胯、膝、足等部位擊打敵方,受到國內外武術家的重視和廣大武術愛好者的喜愛,也打破了傳統封閉的傳承模式,傳承人李洳波曾表示:“傳統武術的活態傳承,不在場館規模,而在日用尋常”。

“真正的高手,不需要廣場操場,哪里都是練功場!”蘇洪濤說, 武術行話有“拳打臥牛之地”之說,而心意拳十大形取自動物本能,“龍之騰躍、虎之撲食、熊之撼樹,哪個需要廣闊天地?方寸之地,足見天地。”

實戰搏擊功能只是心意拳內容的一部分,心意拳更大作用在“心”,即修煉人的身心、改善人的品德、培養人的情操。蘇洪濤也曾“路見不平”,以拳法武藝保護弱者,將個人修行轉化為社會擔當。

八百年前,岳武穆化槍為拳,在戰場上淬煉出心意六合拳的剛烈;八百年后,“中原第一狠拳”從戰場退入市井,在陽臺方寸、社區廣場、大學校園里生根發芽。它舍棄了“一招斃命”的狠戾,保留了“束展如一”的智慧,淡化了門戶之見,升華了家國情懷。

記者 汪永森 實習生 劉碩珅 文/圖