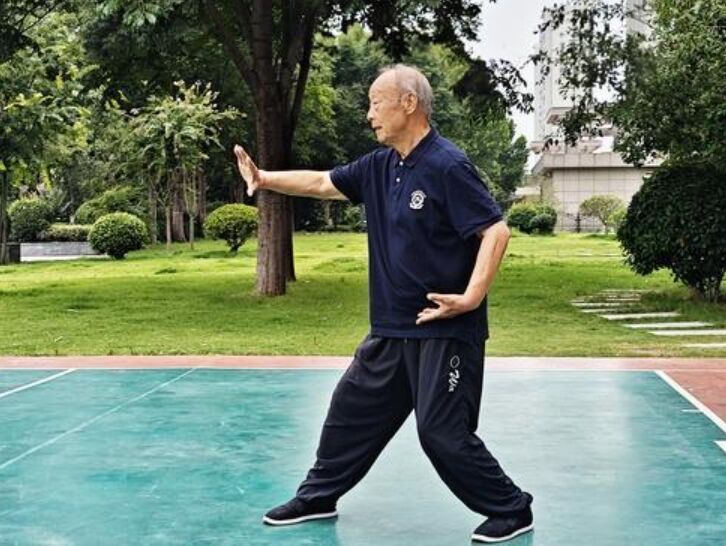

“莫道桑榆晚,為霞尚滿天!”7月28日,鄭州大學校園一隅,當代內家拳泰斗石崇英身軀清瘦卻精神矍鑠,他時而靜立如松,時而如游龍旋動,將力學與武道融于舉手投足之間,讓諸多武術愛好者和傳承人驚嘆。

體操健將到內家傳人的蛻變

盛夏到來,寧靜的校園練功場,迎著穿樹而過的夕陽,石崇英手指正在走圈的弟子,感慨道:“看那旋轉中的平衡——既是單腿支撐的物理平衡,更是千年武道在當代的生命平衡。”

石崇英,1940年出生于河南滎陽石寨村一個中醫世家,父親希望他繼承醫術造福鄉里,但他既青睞時尚的體操運動,也對傳統的武術技擊保持著興趣。1958年,18歲的他憑借矯健身手連奪鄭州市和河南省體操全能冠軍,成為河南省首批職業體操隊員。

“體操訓練讓我透徹理解旋轉、位移與重心控制的科學原理。”這段經歷為他日后研究武術力學埋下伏筆,而命運的轉折則出現在20世紀70年代,此時他已從河南大學體育系畢業,被分配到了南陽地區體委工作。

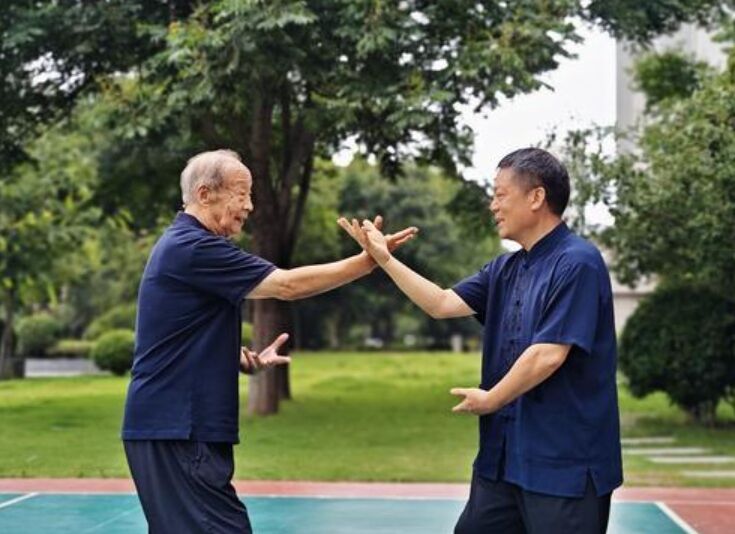

1972年,楊式太極拳第五代傳人、馬派八卦掌第四代傳人王教福受邀從沈陽來到南陽授拳,下車伊始即與在場人員切磋“不論推手散手,來者不拒,未有敗績”。石崇英跟隨迎接嘆為觀止,遂拜師系統地練習形意拳、楊式太極拳和馬派八卦掌。

“師父是‘當代奇人’,不光功夫練得好,中醫骨傷科的本領也很神奇。”王教福將楊式太極拳、馬派八卦掌真傳傾囊授予石崇英,后者專注研練22載,功夫與人品得到王教福肯定,終被定為衣缽傳人。

癡迷武道融合兩派絕學于一身

俗話說“拳不離手,曲不離口”,石崇英年少開始練拳,至今60余年從未中斷,尤其是拜師王教福之后,更是達到了癡迷的地步。最初練拳遇到生活困難時,他寧肯養花、養雞補貼家用,也從未停止對內家功夫的追求。

在練功場上,石崇英展現出令人驚嘆的執著。一套看似簡單的三角步法,同門3個月便放棄,他卻堅持苦練3年,終達“步法飄逸多變,出神入化”之境;為精進八卦掌,他規規矩矩走了七年圈,連散步都按內家功法要領行進,以至外人誤以為他腿有殘疾。

練功的生活又苦又單調,但石崇英每每回憶都覺得充實而有意義。當別人驚嘆于他的習武熱情時,他說:“練習武藝如同追求愛慕的女子,你是真心的喜歡,就有極大的熱情去追。如果沒有那么喜歡,何必裝樣子,活受罪!”

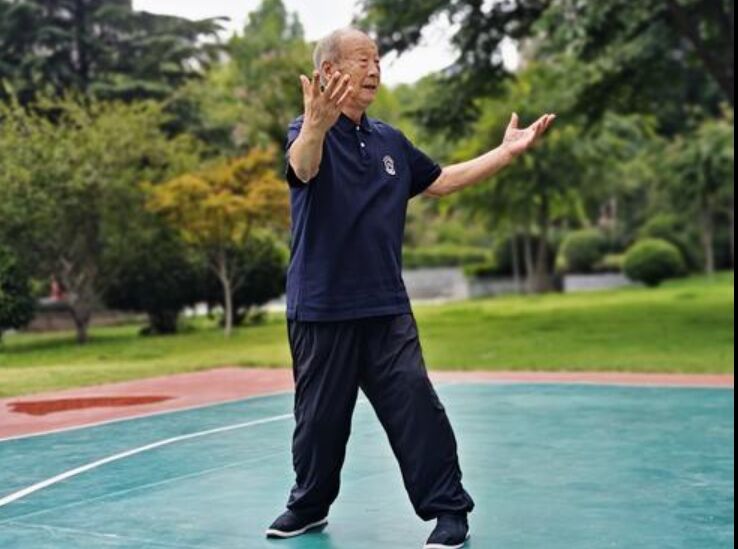

他將現代科學思維注入傳統武術,開創性提出:“一身形、二腿蹬、三虛實”的練功核心三要素,“單腿支撐,旋轉加位移”的發力本質,用“整體質量論”闡釋太極拳的力學原理:“人越老,質量沒變,其發揮越好”。

1982至1983年,他將理論轉化為實戰能力,蟬聯鄭州市太極推手比賽冠軍。比試中,他“腳踏八卦,手捧太極,身如游龍”如入無形無象之境,成為融合太極、八卦兩派絕學的生動寫照。

拉開內家拳在鄭州傳播的序幕

20世紀80年代,石崇英被調入鄭州大學,在教導體操等體育課程的同時,還被學校指派傳授本科、留學生傳統武術課程,他也收到了對中國功夫持懷疑態度的留學生發出的挑戰。

一名高高壯壯的留學生與石崇英比試,他胳膊一舉一轉一送,將對方擊退到3米開外。給留學生上武術課時,又有兩名日本留學生趁其不備,突然奔上前一人抱住一條腿,欲把他當場摔倒,但他把身一沉左旋右轉,將兩人頃刻甩飛。

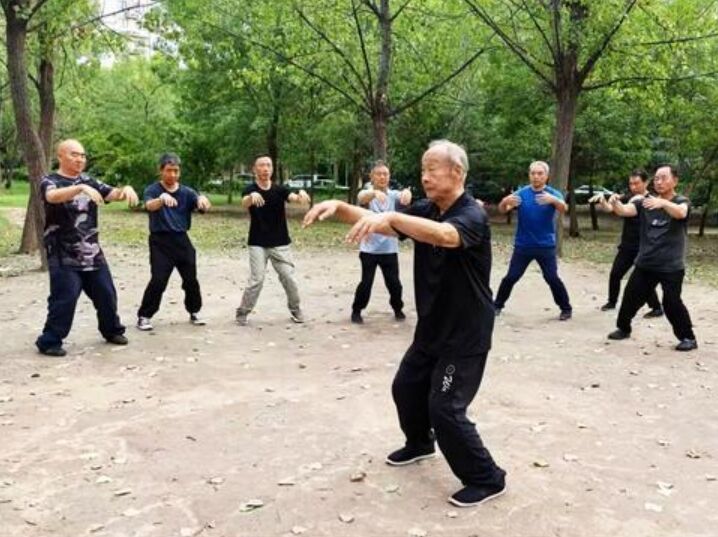

自1982年開門授徒以來,石崇英以鄭州大學為中心,拉開了內家拳在鄭州傳承的序幕。40年的時光過去,逾千名學生和武術愛好者隨其練習武術,其中李波、孫新成等人拜師入門后,朝乾夕惕研習不輟,并培養出盧建波、黃學升、張若鵬、武英虎、李顥、李懷亮等一批傳承人,促進了內家拳在中原地區的傳播。

面對武術傳承危機,石崇英選擇開放而非守秘。他破除門戶之見,在專業雜志發表50多篇論文,公開馬派八卦掌核心功法,日常教學時他也跳過花式套路,首課即傳內家拳精髓,直授核心奧秘,雖八旬高齡仍海納百川,“凡見人有一招強于己,定虛心請教”。

退休后,他沒有一般老人的失落,反倒很是高興,因為可以有更多的時間用在練功上了。現在,他仍每天將大量時間用在練功授徒上,80歲之后功夫仍在不斷進步,對內家拳的感悟也進入新的境界。

讓傳統武術在新時代挺立如松

石崇英出身中醫世家,又是體育科班出身,精通人體力學、運動生理學、解剖學、運動物理學以及中醫理論,所以在看待內家拳資料時不盲從,有自己獨到的見解。他曾向師父王教福闡述對整體發力與技擊藝術的理解,對方欣慰地說:“我為什么能練出功夫?是因為我工人出身,車、銑、刨、磨,都是力學道理!你這個‘體育棒子’竟也參透了拳理!”

對于前輩交手的故事,他也會認真思考:在什么情況下可以出現那樣的效果?對方怎樣攻擊、怎樣發力?另一方怎樣應對、怎樣還擊?雙方在什么情況下才有那樣的結果等等,這種思考不斷提高著他的功夫境界。

他認為,拳術雖有內外家名稱之分,但沒有實質之別,各家各派只要方法正確、肯吃苦,最終都是一樣的,而古代拳術是為了技擊,都是“得一而生”,無二法門。因此,他研究拳術,沒有局限在自己的圈子里,他看《動物世界》會琢磨貓科動物捕獵的技巧,現代搏擊節目也受到他的喜愛。

“現代練習傳統武術的人,缺少前人實戰的經歷,往往會眼高手低,而在信息發達的今天,類似拳擊比賽這樣的節目,就是很好的素材。”他說,練習傳統武術的人,要認真研究對方如何進攻,如何用傳統武術進行對抗。

從體操健將蛻變為內家宗師,石崇英以畢生踐行著對武術的終極領悟:真正的功夫不在擊倒多少對手,而在能否讓傳統文化在新時代的洪流中,依然挺立如松。

記者 汪永森 實習生 劉碩珅 文/圖