1至7月

全省博物館接待

游客4260萬余人次

超長待機

河南六十余家博物館 延遲“下班” 周一不閉館

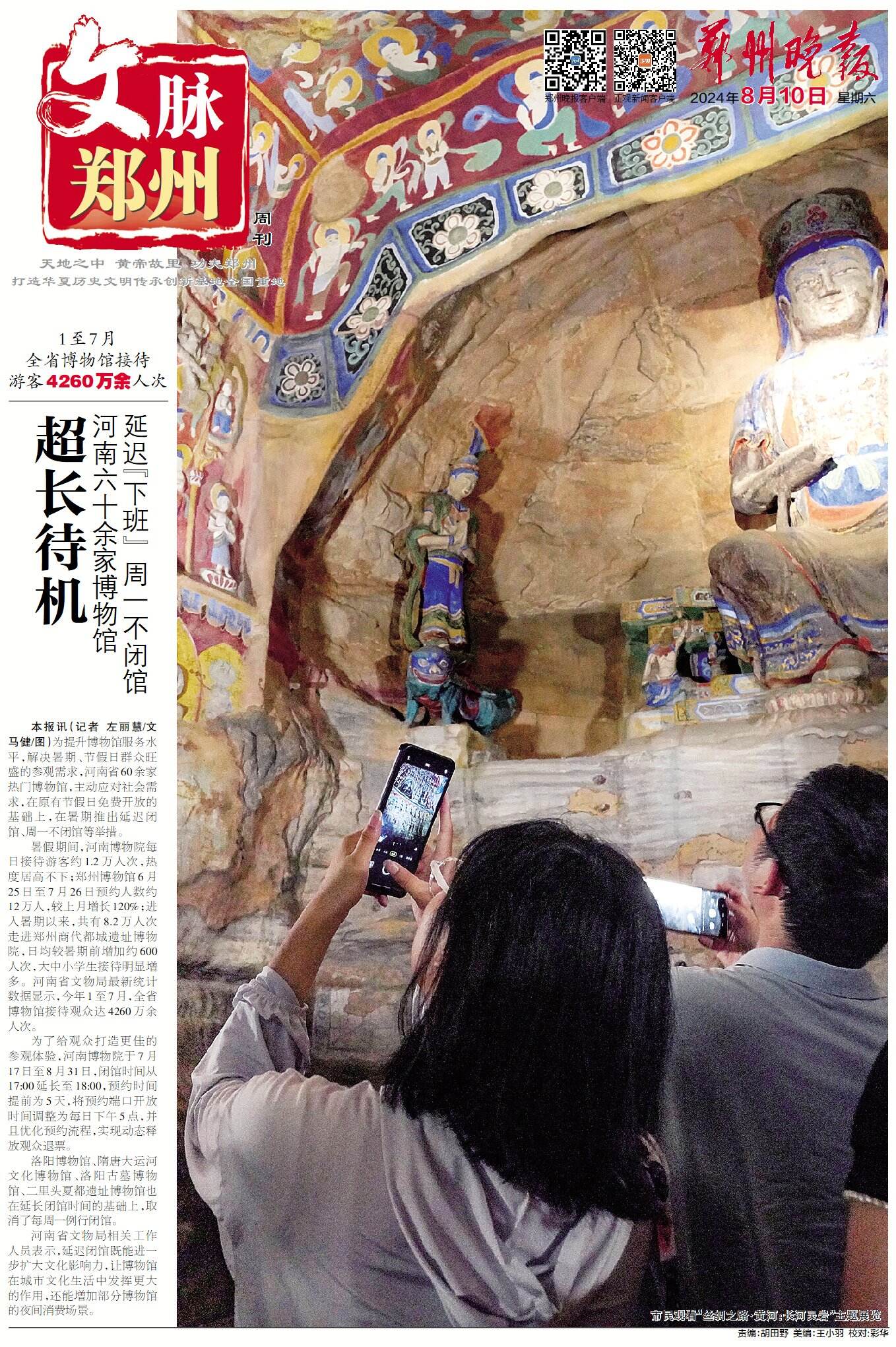

市民觀看“絲綢之路·黃河:長河靈巖”主題展覽

為提升博物館服務水平,解決暑期、節假日群眾旺盛的參觀需求,河南省60余家熱門博物館,主動應對社會需求,在原有節假日免費開放的基礎上,在暑期推出延遲閉館、周一不閉館等舉措。

暑假期間,河南博物院每日接待游客約1.2萬人次,熱度居高不下;鄭州博物館6月25日至7月26日預約人數約12萬人,較上月增長120%;進入暑期以來,共有8.2萬人次走進鄭州商代都城遺址博物院,日均較暑期前增加約600人次,大中小學生接待明顯增多。河南省文物局最新統計數據顯示,今年1至7月,全省博物館接待觀眾達4260萬余人次。

為了給觀眾打造更佳的參觀體驗,河南博物院于7月17日至8月31日,閉館時間從17:00延長至18:00,預約時間提前為5天,將預約端口開放時間調整為每日下午5點,并且優化預約流程,實現動態釋放觀眾退票。

洛陽博物館、隋唐大運河文化博物館、洛陽古墓博物館、二里頭夏都遺址博物館也在延長閉館時間的基礎上,取消了每周一例行閉館。

河南省文物局相關工作人員表示,延遲閉館既能進一步擴大文化影響力,讓博物館在城市文化生活中發揮更大的作用,還能增加部分博物館的夜間消費場景。

記者 左麗慧/文 馬健/圖

根在河洛,深受儒家思想影響

康應魁:“留余”留出一個康百萬家族

莊園一處楹聯體現了康家治家思想

在背依邙山、面臨洛水的康百萬莊園,穿過一處處雕梁畫棟的古建筑,在導游的精彩講述中,一幅幅穿越劇的畫面仿佛就在游客眼前:伙房里,伙夫正在準備午飯,燒火、劈柴、擔水的,各自忙碌;待客區,遠來的客商把韁繩遞給康家的馬夫,馬夫拿出上好的草料,端來清水給馬匹洗澡;正堂內,莊園主人康應魁緩緩端起茶盅,聽取剛從山東回來的商船隊長匯報行程情況……

這是200多年前康百萬莊園的日常一幕。此時的康應魁,已將康氏家族發展到了頂峰。“頭枕涇陽、西安,腳踏臨沂、濟南;馬跑千里不吃別家草,人行千里盡是康家田”是其真實寫照。

康應魁,康百萬家族奠基者康大勇的孫子,是康百萬家族承前啟后、繼往開來的重要人物。經他之手,建立了全國三大莊園之首——康百萬莊園。

開棧房 200多年前就有現代化商業思維

“康應魁是個商業奇才,200年前就有了很多現代化商業的思維。”曾任康百萬莊園管理處副主任的李國霞這樣稱贊。

耳濡目染康家經商之道,康應魁敏銳地發現航運的巨大潛力,接替祖父事業后,他把擴大商船隊伍放在首位,建成了康家自己的造船基地,還聘請專業的管理人才,確保航運業務的順暢運行。

隨著康家產業分布越來越廣,康應魁在多地建立棧房,管理家族的商業和土地事務。棧房分為高、中、低三級,分別設在不同的重要城市和集鎮。這些設在各地的棧房,不僅管做生意、做倉庫,還兼管當地所置土地的收租及買賣,層層負責、棧棧開花,成為康家財富積累和管理的重要機構。

除了經商架構的組建,康家還重視發掘和培養管理人才,經過考驗、磨礪,分別命以老相公(總管)、大相公(分區負責)、相公(各棧房負責人)、小相公(業務人員或重要勤雜人員),類似今天的職業經理人。

這種系統化的管理模式和精細化的分工,展示了康應魁的組織能力和管理智慧。

筑莊園 承載和見證康百萬家族發展史

在迅速擴大商業版圖的同時,康應魁也開始了莊園建設。

為建莊園,康應魁開辦了燒磚、燒瓦的窯場,建立了木工作坊,聘請石雕工匠,組成了一支技藝高超的建筑隊伍。建造東院時,他修建了一座三丈高、三丈寬、三丈進深的大廳,名動河洛大地。

歷經多年不斷建設,莊園從邙嶺下逐漸向上,形成了鼎盛時期的33所院落、53座樓房、1300多個房間的恢弘規模,集“古、大、雅、美”于一體,是中原民居中最有代表性的古建筑群體,被譽為中原藝術的奇葩。

康百萬莊園的歷史價值、科學價值、藝術價值,歷來被海內外專家所重視。我國著名建筑學家李傳澤稱該莊園是“全國硬山式建筑中最完整、最典型的代表”,諸多專家在游覽之后稱其為“傳統建筑之瑰寶,民間藝術之典范”。

今天的康百萬莊園,迎來絡繹不絕的游客,它是歷史留下的一個符號,是時代的一個縮影,也是一個家族歷史的見證。

廣布施 捐資賑災辦學顯仁愛情懷

康應魁的商業成功,不僅僅是因為他繼承了祖輩的財富和事業,更在于他卓越的眼光和經營智慧,既繼承了祖輩的成功經驗,又不斷引入創新元素。

在擴大家業的同時,康應魁不忘回饋社會。災荒和戰亂時期,康應魁多次捐資賑災。黃河決堤,他捐資修筑堤壩,減輕洪水對沿岸居民的威脅;陜西發生饑荒,他捐贈糧食和資金,幫助災民渡過難關。

1813年,河南遭災,康應魁調集大批船只從山東向河南運糧,降低糧價,賑濟鄉民。《康氏世語》載:“道光二十七年歲荒,公放賑,凡異姓同姓一視同仁,鄉中數百余家,活者甚眾。”也是在這一年,康應魁75歲,兒子準備大擺酒宴,康應魁不許,并讓鞏縣棧房把多年難以討回的契約以及孤寡、殘疾人借債的契約統統交到他手里,生日當天,當場燒了債券,免除了幾百戶的債務,成為當地廣為傳頌的“焚券高風”。

康應魁和祖輩一樣,非常重視教育,捐資興辦學堂,資助貧困孩子上學,致力于培養更多的有用之才,其捐資辦學的故事在當地民間流傳甚廣。

傳家訓 “留余”集中體現古代豫商精神

康應魁不僅為康百萬家族奠定了堅實的物質基礎,更留下了寶貴的精神財富。

位于河洛文化中心地域的康氏家族,深受儒家思想影響,治家以“留余”思想為核心。

“留有余,不盡之巧以還造化;留有余,不盡之祿以還朝廷;留有余,不盡之財以還百姓;留有余,不盡之福以還子孫。康家祖輩將這4句話作為祖訓一代一代傳下來,足見河洛康家豁達的情懷和長遠的眼光。現在,康百萬莊園的‘留余’匾已經成了鎮園之寶。”李國霞介紹。

“留余”,就是有所節制,適當獲取,要保留可持續發展的資源基礎和能力。“留余”是統領康百萬家族綿延發展的靈魂和核心,是康家的做人之道,也是世代相傳的家訓,是古代豫商精神的集中體現,所體現的“尚中庸,積蔭德,重家教”思想正是古代豫商精神的精髓。

綜觀康百萬家族的400年傳承之道,中國儒家文化所倡導的格物、致知、修身、齊家、治國、平天下的“大學之道”是其靈魂,可以說,沒有訓誡文化的傳承,就不可能有康家400年的歷史。

作為康百萬家族的代表,康應魁對河洛康家“留余”的祖訓作出了最好的詮釋。

記者 謝慶/文 馬健/圖

90后新秀重演《碧玉簪》獲贊:

舊磁帶中復原40年前的經典好戲

張亞鴿飾演《碧玉簪》中的李秀英

張亞鴿(中)

張亞鴿和師父張梅貞合影

“又恐怕爹生氣,娘心疼,鬧得兩家不安寧。”張亞鴿站在舞臺上,從眼神動作到“疙瘩音”腔調,將李秀英的嬌羞矜持中夾雜著怕被誤解和自討無趣的復雜心情展現得淋漓盡致,在網絡上,被戲迷們紛紛評論“閻味很濃”。

7月10日,闊別近40年,河南豫劇二團將悉心打磨推敲的豫劇閻派經典劇目《碧玉簪》重現舞臺。《碧玉簪》的主創人員和戲曲大師從兩卷塵封多年的磁帶,走訪多位豫劇閻派閻立品大師親傳弟子,再現閻立品大師的神韻。

《碧玉簪》是閻派的代表作之一,多個劇種皆有,但豫劇閻派名劇憑借清柔甜潤的唱腔,贏得了受眾的喜愛。

劇中將李秀英飾演得惟妙惟肖的優秀青年演員張亞鴿,作為閻派再傳弟子,從小癡迷豫劇,進入河南豫劇二團后,師承著名豫劇表演藝術家閻派傳人張梅貞,參與了此劇的創作和表演。她不僅繼承了閻派的藝術精髓,更在實踐中不斷進行創新和發展。此次《碧玉簪》復演是她職業生涯中的重要一環,也是對豫劇閻派藝術的一次全面展示。

一出《朝陽溝》踏入豫劇門

閻派是豫劇大師閻立品創立的豫劇旦角藝術流派。無論是劇目,還是演唱藝術風格和成就,閻立品都自成一派。

張亞鴿初次接觸閻派戲曲是在童年,一次偶然機會,她聽到出租車上播放閻立品唱的《秦雪梅》,圓潤水靈的腔調一下子抓住了她的心,央求著母親給她買閻立品全本的光盤,從那以后,她每天都忍不住想哼唱兩句。

而真正踏入戲劇這一行業卻是因為12歲的一場表演。2003年的兒童節,學校的老師讓12歲的張亞鴿演唱《朝陽溝》,被大家稱贊“有靈氣”,這讓本就愛聽戲的父母更是來了興致,便送她去戲曲學校。在學校里,張亞鴿不是學戲最早的,卻是最用功的一個。“每天早上一睜眼就開始練功,吊嗓子,我只有比別人下更大的功夫,才能不掉隊。”

張亞鴿跟師父張梅貞的緣分要從2016年說起。閻派老師收徒有自己的標準, “老師首先會觀察你平常的一言一行,品行是第一位的;其次根據平常演的一些角色,考慮你是不是真正適合閻派”。

“我覺得閻派和其他流派不同的一點就是閻派太細膩了,唱腔風格非常委婉,是戲曲中的一股清流,閻派的聲音一出來,整個世界都是寧靜的。” 張亞鴿跟老師學的第一段戲是閻派的經典名段《三上關》,老師一字一句地教她,要從人物出發,“以情帶聲,字正腔圓”,特別是到最后快板的時候,要像“大珠小珠落玉盤”的感覺,逐字逐句讓觀眾聽清唱的是什么,這段唱腔還錄制了“國家級非物質文化遺產搶救性紀錄片”。

“臺上一分鐘,臺下十年功。”戲曲基本功是演員日復一日,年復一年的訓練中積累沉淀而成的。除此之外,所謂“內化于心,外化于行”,更需要演員融入感情,使得觀眾“入戲”。學習過程中,張亞鴿為師父的才學所打動,師父曾反復叮囑張亞鴿,學習閻派要有很深的文化底蘊。“印象最深的是,每次去師父家學習,進門的第一句話就是,‘我教給你的古詩背了嗎?不背一首詩不讓進門’”。

登臺與名家同臺演出

張亞鴿在校時,無比崇拜豫劇大師李樹建、李金枝,她覺得能見上戲曲名家一面都是難得,上臺跟老師們合影更是奢望。

“那時真沒想到日后有天能跟他們同臺演出。”張亞鴿感嘆地說。入團后,張亞鴿的第一出戲便是和李金枝老師同臺演出《臺北知府》,“那次我們要去臺灣演出,戲中我飾演一個和李金枝老師有對白的掃地丫鬟”。

入團三年,張亞鴿從未演過主角,卻始終保持著對豫劇的熱愛。別人在臺上演,她就在臺下仔細琢磨。憑借這份熱忱,她終于迎來了自己的第一次飾演戲中女主角的機會。

“我們有次在山西演出《清風亭》,恰好團里的一個老師嗓子不太舒服,李樹建院長猛地對臺下仔細看戲的我說,‘下一場你來演二夫人’。我也不知道哪來的膽子,竟沒有怯場,只覺得第一次接這么大的角色,我要把它演好。”

“每一次登臺都要珍惜,舞臺是讓人敬畏的,不是兒戲,最初哪怕是跑龍套,我眼睛都不敢眨,以至于現在每次演出我都全神貫注。”張亞鴿說。

如今的張亞鴿已經從之前戲曲扮相都不會裝扮的女生蛻變成為可以獨當一面的大青衣,曾多次赴歐美、韓國、中國臺灣等地交流演出。她榮獲第十五屆河南省戲劇大賽劇目文華大獎、文華表演一等獎。河南省第十屆青年戲劇演員大賽(青衣組)文化表演一等獎,河南省第八屆黃河戲劇節表演一等獎,第十三屆安徽省戲劇大賽“五個一工程”優秀作品獎、表演一等獎,第五屆全省文化系統戲曲、舞蹈比賽表演等獎項。

藏在舊磁帶中的《碧玉簪》

《碧玉簪》講述了明朝吏部尚書李廷甫將女兒李秀英許配給翰林王裕之子玉林的故事。秀英的表兄顧文友因求婚不成,便買通孫媒婆向秀英借得玉簪一支,連同偽造的情書,在秀英成婚之日,暗置于新房之中,玉林果然中計,疑秀英不貞,倍加冷落和凌辱。廷甫聞女被虐,趕往王府責問,玉林方出示情書、玉簪,遂使真相大白。然秀英已被折磨成疾。玉林悔恨不已,上京赴考中魁,請來鳳冠霞帔向秀英認錯賠禮。

該劇是戲曲舞臺上的珍品,閻立品大師創造的獨具特色的唱腔藝術更是癡迷了無數觀眾,但這部戲多年未演出,只留下了兩段不完整的錄音。

在師父張梅貞生前時,張亞鴿與師父就曾有意排《碧玉簪》,其中戲中的精彩部分三蓋衣的精彩唱段,都是張梅貞一字一句教給張亞鴿的。

在機緣巧合下,張亞鴿托人找到了閻立品大師的家人,親手拿到了閻大師當年演出的劇本。凡對該劇有印象的人,張亞鴿都會去拜訪,輾轉各地搜尋相關資料。

4月26日上午,豫劇《碧玉簪》劇本研討會在鄭州舉行,眾位專家為《碧玉簪》劇本問診把脈、出謀獻策。

“《碧玉簪》的靈魂是三蓋衣,由于最終缺少部分資料,唱腔部分需要重新編寫。我的唱腔部分請教了閻立品大師的親傳弟子朱巧云老師和白文芝老師,在王兆逢老師的幫助下,我們四個人在一起逐字逐句敲定唱腔、音符,旨在不脫離閻派聲腔特點。”在張亞鴿看來,這跟閻立品大師原有的三蓋衣的唱腔并不違和。

“例如第一段唱腔,就充分借用了閻立品《風雪配》中的一些唱法,第二段,‘常言道夫妻本是同林鳥’,借用了《盤夫索夫》里的唱法……充分運用閻派的聲腔特點,這也是得到觀眾很認可的原因。”

編劇(改編)王明山介紹劇本創作情況后,專家們從各自專業領域出發,對劇本創作“把脈問診”、出謀劃策,就劇本主題、情節設置、矛盾沖突、民俗文化等內容進行了深度分析和挖掘,進一步提升劇本質量,為豫劇《碧玉簪》搬上舞臺奠定堅實基礎。

在舞臺表演、舞臺技術技巧、燈光、服裝、造型等的處理上也重新進行了適當的編排和調整,堅持豫劇流派之守正創新,追求古典戲曲之大美典范——既是這個劇目創排的初衷,也是貫穿整個創排過程的最基本要求。

“經歷時代更迭也能立得住”

《碧玉簪》一經演出廣受好評,但在張亞鴿看來,《碧玉簪》仍有很多不足的地方,未來也需要邊演邊改,聽取專家和觀眾的意見進行二次修改,再反復地去打磨提高,讓這出戲走得更遠。

在談及戲曲之后的發展之路,張亞鴿提到每個時代有每個時代的藝術,我們的生活節奏很快,在舞臺上也要做到有話則長,無話則短,讓戲曲也跟上時代發展的步伐。她始終相信傳統文化是有根的,這個根是能夠帶給我們文化自信的,這個根是經歷時代更迭也立得住的。

記者 程子鑫 實習生 豐一飛/文 受訪者供圖

文化互鑒 雙城有約

——專訪鄭州博物館副館長郭春媛

7月26日,記者來到鄭州博物館,針對鄭州將要迎來的“北魏平城與云岡石窟藝術展”與即將前往大同的“五岳系列藝術展”采訪了該博物館副館長郭春媛,在她的介紹下,從散落在中岳嵩山的歷史古跡,到云岡石窟沿山而鑿的精妙絕倫,仿佛這場文博交流活動已然近在眼前。

巍峨中岳 讓“拓片”走出去

6月下旬,一支名叫“中岳嵩山訪武之旅”的采風小分隊在“2024微博文化之夜”活動期間來到中岳嵩山腳下。峻極峰下的嵩陽書院莊嚴肅穆,嘉賓們在大唐碑前、將軍柏下、藏書樓旁感受這片土地的千年氣息,發出陣陣感慨。

“讓我們這片土地深厚的歷史文化被更多的人可知、可感,文博事業也需要助一份力。”對于數百公里外的大同市民來說,走進自己家門口的博物館,比來一趟鄭州登封更加方便快捷。帶著讓更多的外地市民能夠感受“天地之中”文化魅力的決心,郭春媛早早便開始策劃這場鄭州與大同之間的“雙城之約”。

作為“天地之中、黃帝故里、功夫鄭州”的五朝古都,鄭州悠久的歷史與燦爛的古跡遺存也給予郭春媛十足的底氣。2月9日,“天地之中,龍行龘龘”封曙光嵩山山水作品與歷代嵩山石刻精品拓片聯展,在鄭州博物館開展。匯集精品拓片51張、嵩山山水畫91幅的展覽將嵩山的宏偉氣魄、壯美形質,以及嵩岳文化內涵集中展現,并在新年期間迎來絡繹不絕的鄭州市民。

郭春媛告訴記者,嵩山是世界文化遺產,是華夏文明的發源地和中心區,匯聚中華文化之精髓。這里既是封禪、祭祀禮制活動的倡導之地,也是儒、釋、道不同信仰融合發展的見證之地,還是文化名人興學問道、文人墨客游歷和會集之地,這些文化都借助嵩山地區的建筑、碑刻保留下來,其雕刻技術與美學造詣均為藝術巔峰,氣勢恢弘、栩栩如生。

“受大同市文博部門的邀請,我們精選了‘天地之中’石刻拓片11套、主題畫作33幅共赴‘五岳系列藝術展’。”據她介紹,“五岳系列藝術展”是云岡博物館策劃的系列展覽,第一展以中岳嵩山為主題,力求通過以“五岳”作為地區文化窗口,來加強城市之間的文化溝通。“出自啟母闕、太室闕、少室闕、中岳廟、少林寺、嵩陽書院等建筑的石刻拓片,繪于封曙光先生之手的中岳嵩山主題畫作,兩種藝術形式墨韻相通,期待大同歷史愛好者的觀展品鑒。”郭春媛推薦道。

豫見云岡 把“石窟”搬進來

北魏平城與云岡石窟藝術展已經不是第一次面向公眾亮相。2023年12月6日,“文明麗跡——北魏平城與云岡石窟藝術展”在深圳博物館歷史民俗館(市民中心)開幕,高達9米的云岡第12窟(復制窟),坐落在該館中廳,吸引了無數市民拍照打卡,更有網友留言道:“他們把云岡石窟搬進了博物館。”

“在前期與大同博物館對接了解的過程中,我們也被這種新穎的展出方式所吸引,也想讓我們鄭州市民能夠體驗到石窟藝術之美。”郭春媛說。然而,與其他地方的展覽不同之處在于,此次“北魏平城與云岡石窟藝術展”將以“絲綢之路·黃河:長河靈巖”為主題,分3個單元全面介紹云岡石窟的考古發現、石窟概況及保護歷程,并與“黃河文化月”系列活動相結合,來展示北魏佛教造像的雕刻主流與發展脈絡,體現黃河流域文化連綿不絕、沿黃九省(區)歷史博大精深。

據記者了解,石窯是不可移動文物,很難通過常規的展覽方式將原貌還原。如今,3D打印技術的應用打破了這一局限,使石窟得以以可移動的方式呈現。“我們在展品的選擇上精心選取能反映云岡石窟精彩的部分,比如12窟、比如西立佛等,全面反映云岡保護最新成果,特別是近年來數字化技術在云岡保護中的運用。”郭春媛介紹道。

據悉,云岡石窟是北魏初期開鑿,隨著孝文帝遷都,也將這一藝術形式帶入中原,從云岡石窟與鞏義石窟的對比展示,能夠深入了解北魏佛教造像的雕刻主流與發展脈絡,也是黃河流域文化連續發展的縮影。

此外,在沉浸式展示方面,郭春媛還告訴記者,無論是云岡石窟第12窟以1∶1比例精準還原到展覽現場,還是為陳設在展廳內的石窟造像打造專屬的場景,都力求給觀眾近距離、沉浸式的觀賞體驗。

雙城齊展 將文化普惠于民

2017年,鄭州博物館與武漢博物館雙城展,“漢畫印象——鄭州漢代畫像磚拓片藝術展”“丹青雅集——武漢博物館藏近現代書畫名家作品展”同步開幕;2018年,鄭州博物館與哈密市博物館雙城展,“云霞霓裳——中原近代服飾繡品展”“天山下的來客——哈薩克民俗風情展”風情綽約……“‘雙城展’不只是兩個博物館之間的文化資源共享,更是兩個城市從歷史到現實的文化交流。”回憶起曾經在鄭州博物館舉辦過的一次次“雙城展”,郭春媛感慨萬千。

將多年來“雙城展”的舉辦歷程悉數總結,郭春媛分享了它們的相似之處。她提出,“雙城展”的意義首先是文化互鑒,有利于增進彼此間的了解,讓具有不同歷史特色的文化相互碰撞;其次是經濟推動,以文化為媒介開展更為廣泛和深入的合作,也帶動了兩地文旅文創事業的發展。

過去一年,鄭州博物館的接待人數突破120萬,其中外地游客參觀人數達20%,未成年人數占比達48%。文博熱的提升也孕育了越來越多的博物館愛好者,鄭州博物館也在這個過程中提升了知名度。“這反而給我們提出了更高的要求,也催促著我們提供更加優質的展覽內容,并提升服務水平、提高市民的滿意度。”郭春媛說,正因如此,我們更要策劃和組織出更多高質量的展覽活動,為觀眾帶來更多精彩紛呈的文化盛宴。

采訪結束后,北魏平城與云岡石窟藝術展中那座匯集數字化采集與3D打印技術建造而成的“石窟模型”正安靜地佇立在博物館大廳一角,棕色外布如衣如瀑將其包裹覆蓋,只等與千萬鄭州市民的相遇。與此同時,來自中岳嵩山的石碑拓片也已精選完畢,少室山、太室山的水墨風采也將與拓片一道,等待著于大同閃亮登場那天。

記者 左麗慧/文 馬健/圖