(第256期)

云天收夏色,木葉動秋聲。

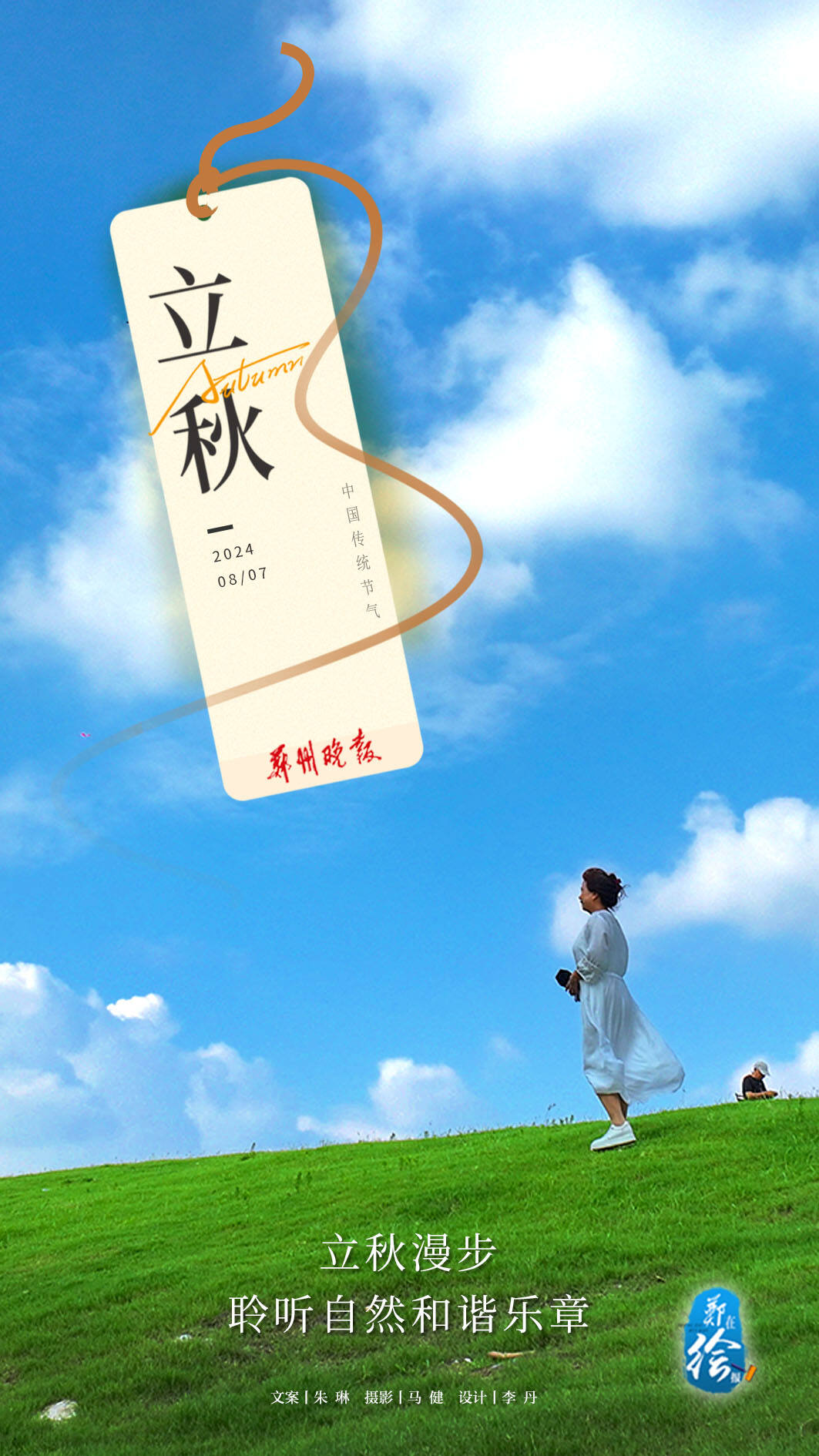

8月7日,二十四節氣中的第十三個節氣,一轉眼,忽然就到立秋了。

《月令七十二候集解》記載:“立秋,七月節。立字解見春。秋,揪也,物于此而揪斂也。”

立秋,就這樣踩著盛夏的末梢,于不經意間打開了秋天的大門。

人們在喜迎新秋中,回眸春生夏長,感受生命力量,笑迎五谷豐登。

正所謂:只生歡喜不生愁,不負時光不負秋,涼風有信皆可期,世間至美乃清秋。

立秋初候:涼風至

“立”,標志著一個季節的確立和開始。立秋是秋季的初始。

《月令七十二候集解》如此描述立秋初候“涼風至”:“西方凄清之風曰涼風。溫變而涼氣始肅也。”幾許真切的涼意從這些字眼間直穿心底,但天地還是那般炙熱,節氣意義上的秋天到了,氣象學意義上的秋天尚未到來。

熱雖熱矣,切不可被這種表象迷惑。節氣的高妙,先人的智慧,就在這“一葉知秋”里。

《淮南子》曰:“見一葉落而知歲之將暮。”宋代唐庚《文錄》引唐人詩:“山僧不解數甲子,一葉落知天下秋。”?

什么葉呢?梧桐。什么時候落呢?立秋初候“涼風至”。

據傳,宋時立秋這天,宮內要把栽在盆里的梧桐移入殿內,等到“立秋”時辰一到,太史官便高聲奏道:“秋來了。”奏畢,梧桐應聲落下一兩片葉子,以寓報秋之意。

宋人劉翰的《立秋日》詩曰:“乳鴉啼散玉屏空,一枕新涼一扇風。睡起秋風無覓處,滿階梧葉月明中。”

你看,枕著新生的涼意入睡了,醒來卻找不到秋天的聲息,驀然抬頭,但見月色澄澈中,梧桐落葉鋪滿了臺階,這,不就是秋天的身影嗎?

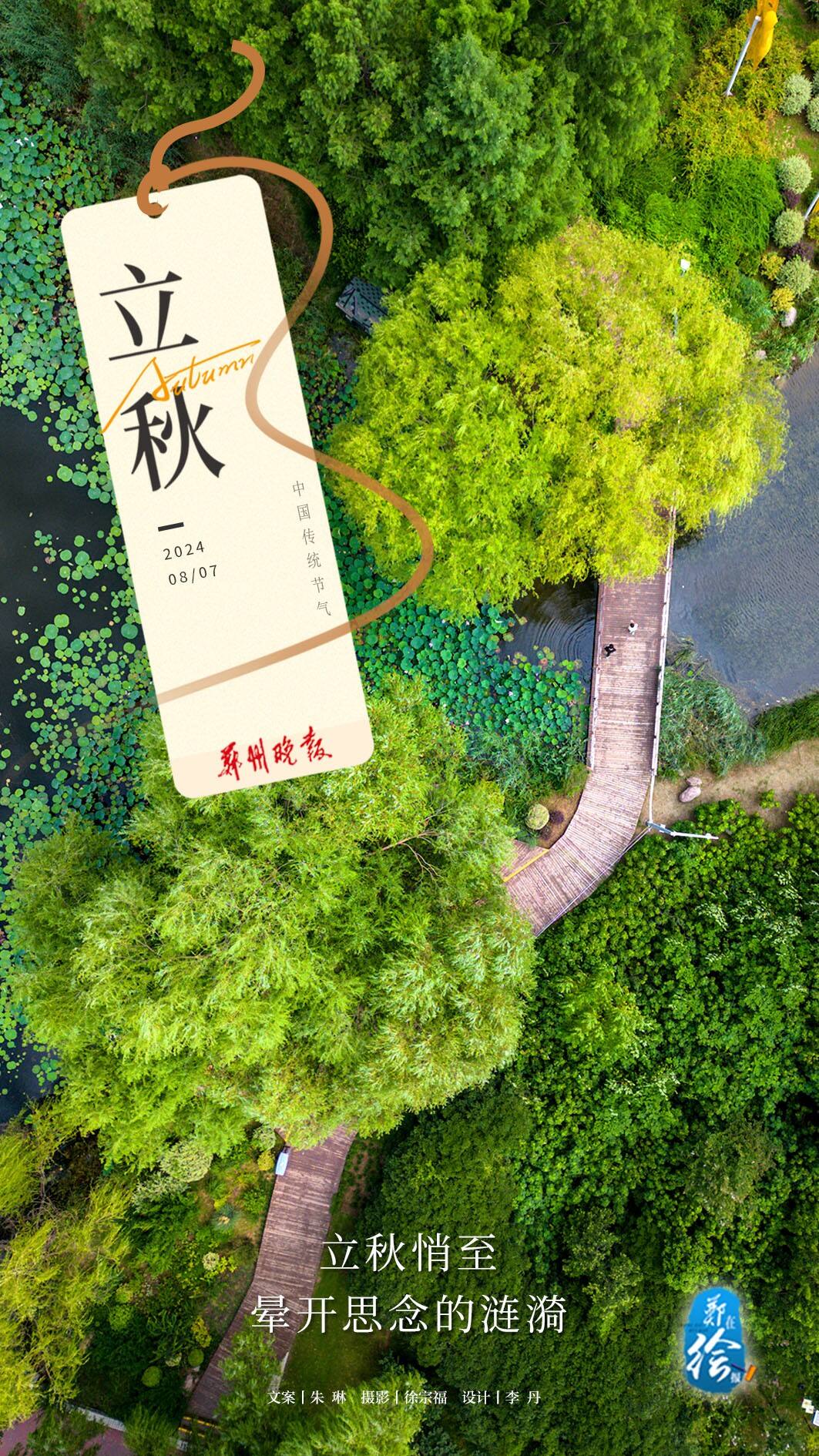

立秋二候:白露降

《月令七十二候集解》如此解釋“白露降”:“大雨之后,清涼風來,而天氣下降,茫茫而白者,尚未凝珠,故曰白露降,示秋金之白色也。”

好一個“秋金之白”!

立秋十天遍地黃。立秋初候“涼風至”和二候“白露降”,雖然只有短短十天,天地之氣卻在此時發生了極大的變化。

“白露降”,標志著“秋金之白”的出現,一個金色的秋天就要到來。

經過小暑、大暑的極熱之后,生命在初至的涼風與初生的白露所帶來的清涼里得到了休整,帶著滿滿的能量,以最昂揚的狀態、最精彩的姿態,向成熟的至高點沖刺。

因而,在這個時節,融合了夏將消退和秋將盛放的大美,生命充滿了即將迎來成熟的蓬勃與豐滿。這時的感情色彩,這時的生命旋律,是喜悅的,激昂的,從容的。

這樣的生命的愜意,就叫“秋金之白”。

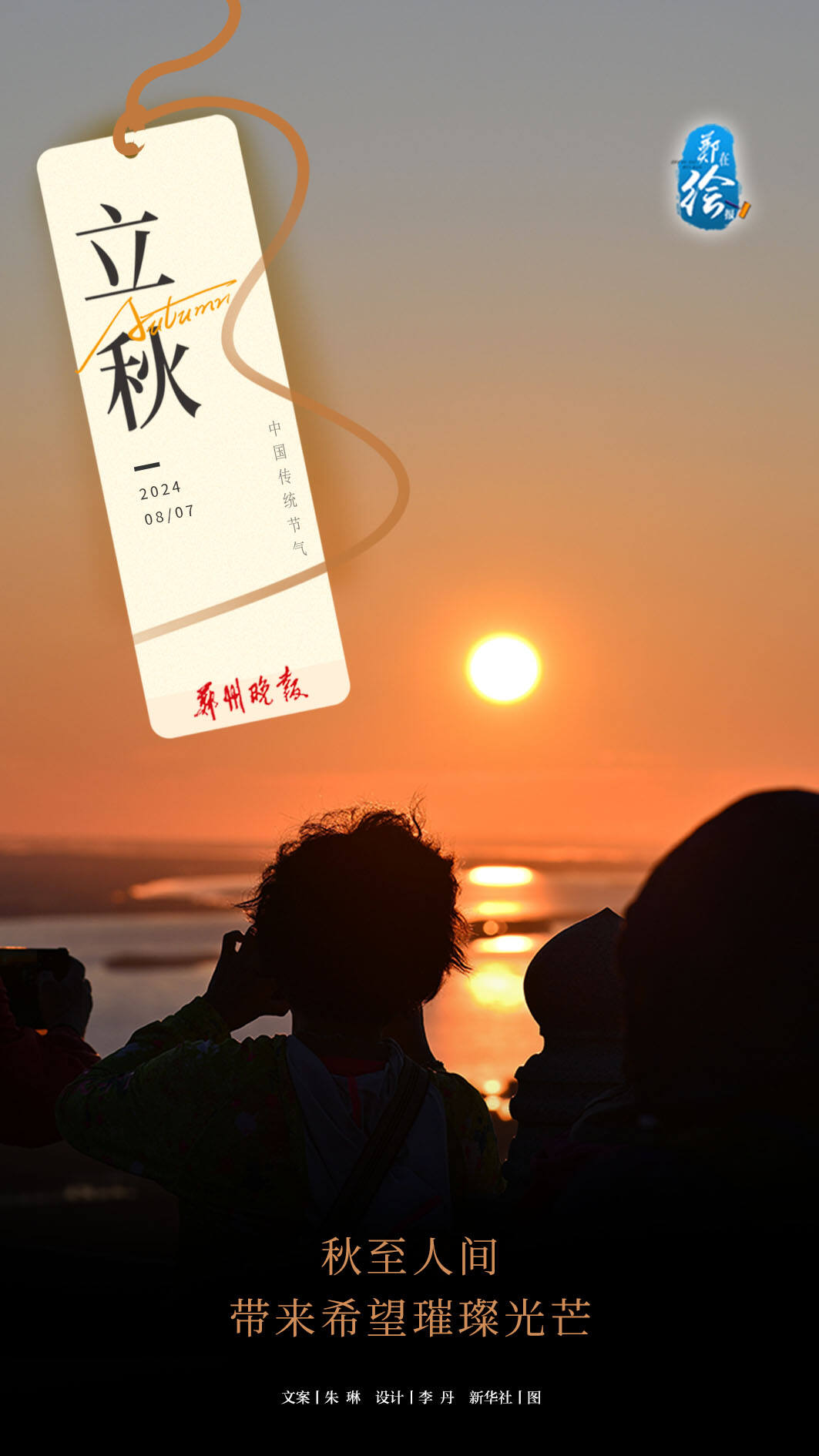

立秋三候:寒蟬鳴

當時光的指針在蟬鳴聲中從盛夏走到初秋,到立秋三候時,小小蟬兒又一次成為二十四節氣七十二候的物候特征,謂之“寒蟬鳴”。(注:蟬在二十四節氣第一次出現是夏至二候“蟬始鳴”)

蟬還是夏日那只蟬,到了立秋三候,它的聲音變了。“寒蟬”不是指此時已寒,而是預示著寒涼將會到來。一種悲秋的情緒從這時開始出現。

人感秋氣而哀,是人的精神、思緒隨著自然的變化而生成的本能反應。但中國傳統文化里還有一支重要的源流,便是達觀、順應自然。

唐代詩人劉禹錫說:“自古逢秋悲寂寥,我言秋日勝春朝。”宋代詞人辛棄疾說 :“而今識盡愁滋味,欲說還休。欲說還休,卻道天涼好個秋。”這些詩詞,都是這種風度氣韻的體現。

所謂“天人合一”,也許就是,不管是面對春花逝還是秋葉落,都能表現出一種順應自然的豁達,同時也敏銳地去捕捉、展現生命在不同時節所內蘊的活力。

自然的表征可以不同,生命的狀態可以不同,但人的靈魂要順應著天地之變,融入宇宙間本來存在的大美大愛之中。

在立秋之日,大魚大肉飽餐一頓,此為“貼秋膘”;

在立秋這天,捧起西瓜“啊嗚”咬上一口,這稱作“咬秋”;

在立秋此日,讓家里的農作物享受一番日光浴,叫做“曬秋”;

在立秋的這一天,古人將“今日立秋,百病皆休”書寫于紅紙之上并貼于墻上,此乃“驅百疾”……

種種迎“秋”的風俗儀式,皆在昭示:夏,就要過去了。

仿若瞬間,“夏天猛踩剎車,拐入了一條喚作‘秋’的道路。” 不論你是否留意,秋天的首個節氣,已然踩住夏的尾巴,隆重登場。

此刻,有人送來一記提醒:往后即便再有別的夏天,也絕非這個模樣。永遠不會。所以,我們所能做的,便是縱情暢享這個夏天,緊握這最后的夏日末梢。

西瓜吃個痛快,冰鎮汽水喝個盡興,向大海問過好,驚擾了螢火蟲,用一個暑假繪制了一幅夏日專屬畫卷;緊接著,就要追逐楓葉,要邂逅一樹桂花香,要去遠方摘夢想、撿思念。

而此時,夜未央,風漸涼,用功正好。

主創:李丹