清晨5點半,鄭州市金水區政七街某居民樓下的無名小店前,隊伍已排過百米;崗坡路的穆彥華胡辣湯店、南關街的徐阿姨愛心粥屋也陸續迎來了一天中最忙碌的時刻……這些散布在鄭州街頭巷尾的小店,近期因短視頻傳播扎堆走紅。

近年來,藏身于老街舊巷、門面樸素、裝修簡單的“小破店”風格餐館越來越受歡迎。它們看似隨意,卻憑借獨特魅力成為許多食客心中的寶藏小館。

這些小店為何能在短時間內成為“頂流”?它們的走紅又折射出當下人們怎樣的生活需求?近日,記者走訪了多家網紅小店,試圖探尋其背后的故事與邏輯。

一碗一飯見真章 草根美食出圈樣本

“老板,再來一份!多加辣!”上午10點,政七街炒八摻店前,剛下班的建筑工人王師傅抹著嘴喊道。店內,掌勺老板正握著鐵勺猛力翻炒,鐵鍋與灶臺碰撞出清脆聲響。

這家開了13年的車庫小店,因食客“想把多種主食混在一起吃”的需求,意外催生出“炒八摻”這一特色。八種主食口感各異,米皮軟糯、餅絲酥脆、米線筋道,在高溫爆炒下相互吸收湯汁,形成層次豐富的味覺體驗。如今,不僅本地人凌晨排隊打卡,更有外地食客驅車數百公里專程而來。

“一天賣近1800碗,9點多牛肉盒就搶空了。”崗坡路穆彥華胡辣湯店的老板娘一邊麻利地盛湯,一邊向記者介紹。

只見8塊錢一碗的胡辣湯里,拇指大的黃牛腿肉清晰可見,搭配面筋、黃花菜等食材,胡椒香氣柔和不沖喉。

“他家料多,是老味道,包子也皮包餡大,經濟實惠。”70歲的張大爺端著一碗熱湯,喝得津津有味。

“素菜9塊一斤,葷菜也實惠,10塊錢能拼一大盆。”來到煤場北拐的地下室涼菜鋪前,農民工李師傅端著剛拌好的涼菜,笑著說。這家因早年開在地下室而得名的小店,一開就是20年,八成食客都是附近的農民工。

進入店鋪,只見80多種涼菜整齊碼在柜臺,葷素色澤鮮亮。老板趙蔥會先稱重再用秘制麻醬、蒜汁調味,稱菜時總會多添一勺。即便食材漲價,素菜9元一斤的定價始終未變。

“都是出力掙錢的人,得讓他們吃得起、吃得好。”老板樸實的話語里,藏著對勞動者的體諒。

不止于美食 小店背后的情感共鳴

在走訪中,最令記者感到特別的最近很火的一家名為“人生的意義”的小吃店。據了解,初中時期,老板就在店門口寫下靈魂暴擊——“我們能為這個世界做些什么”。門口的金色牌子寫著他的夢想:開一家百人餐廳,邀請品德高尚者分享人生。

走進店鋪,這個不足13平方米的空間里沒有華麗裝潢,墻面貼滿名人警句和年代歌曲歌詞,調料盒擦得锃亮,鐵鍋干凈得能照鏡子。

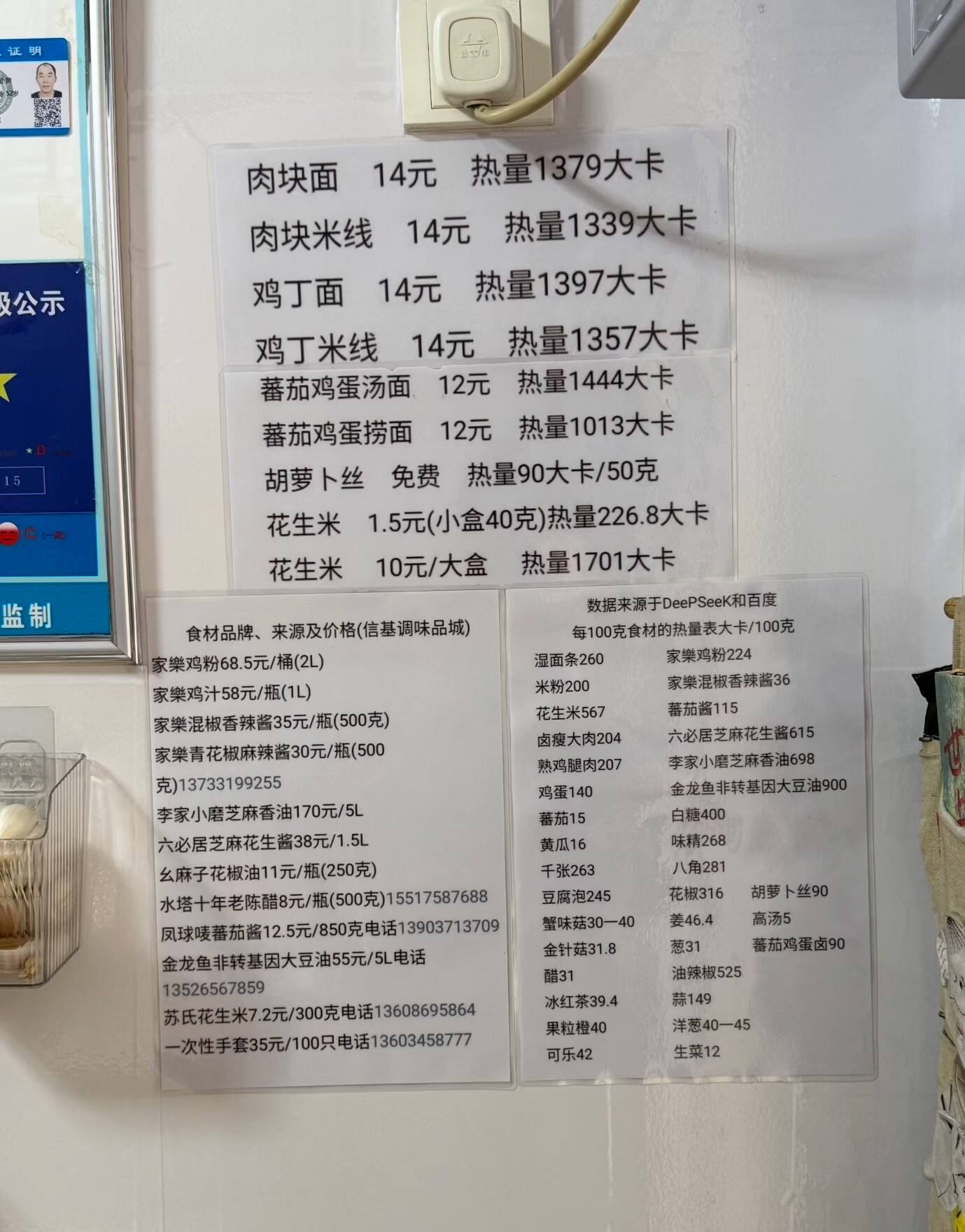

內向的老板將原料成本、利潤、進貨電話全貼在墻上,每款產品還附了熱量表。做飯上餐全過程,老板都帶著一次性手套,12元一碗的肉塊面分量十足,免費的胡蘿卜絲爽口解膩,這里的每一處細節,都傳遞著“透明與真誠”的價值觀。

“來這里吃飯,感覺很安心。”常客李女士說,她是附近公司的白領,經常來這里吃午飯。“這里的環境很干凈,老板人也實在,吃的不僅是面,更是一種心情。”

最近,由于店鋪熱度暴增,老板“任性”不營業了,記者聯系到老板后,他告訴記者,想歇幾天是因為擔心人多自己會慌亂,地方小,人多怕顧客站著會不舒適。“我想等熱度過去再開業。”

而清晨6點,鄭州金水金街的“百家姓愛心粥屋”也已飄出米粥香氣,穿紅馬甲的張清3點半就起來,鍋里小米大米紅棗,營養均衡,粗細搭配,蒸汽模糊了他額角的汗珠。

記者上前時,他正攪拌著即將出鍋的粥。“環衛工人3點就開始干活了,這一鍋看著多,分了也就380碗,雖然來的就200多人,但這樣每個人可以多打一些。”張清告訴記者。

張清告訴記者,現在鄭州就有21家分店,河南168家,全國400多家。“那您著覆蓋范圍很大呀!”“也沒多少,也就十幾萬人。”張清害羞地低下頭繼續攪拌粥。

正說著,一位常來的農民工師傅端著碗走來:“張老師這粥暖得很,天不亮干活回來,能喝上這口太舒坦了。”廚房好多志愿者,切菜、洗菜、分粥……“現在最多時候能有100多位只志愿者,之前還有一些學生來自愿向這群環衛工人們問好,這樣會讓他們更加暖心。”張清告訴記者。

品質堅守贏口碑 創新思維拓思路

地下室涼菜二十年如一日保持9元一斤的素菜定價,“人生的意義”小吃店用扎實的用料和透明的成本贏得信任,炒八摻店以八種主食的獨特搭配滿足多樣化需求……記者在走訪中發現,這些小店的核心吸引力,在于“平價不廉價”的品質堅守,他們打破了“便宜沒好貨”“小店不規范”的偏見,用幾道難以復制的招牌菜來證明,“干凈”“新鮮”“真誠”就是最好的名片。一些顧客反應,許多裝修精致的高端餐廳,卻常因菜品不及環境而讓人失望。

而環境懷舊成為情感出口,舊場景撫慰人心。記者在走訪中看到,多數“小破店”自帶的年代感——磚墻、舊海報、老式桌椅——能瞬間喚醒集體記憶,營造出一種緩慢、簡單的氛圍,讓人放松且感到親切。

同時,記者發現,大多“小破店”位于充滿煙火氣的老街區,店面小、桌距近,反而塑造出天然的親近感。顧客多為好友家人,氛圍輕松,彼此更容易暢快交談。

在走訪中,不少年輕食客告訴記者,自己是被網紅美食博主“烏啦啦”、小紅書推薦、抖音視頻等的推薦前來打卡的。“通過短視頻,大家看到了這些小店的‘獨特性’和‘情感故事’。這些真實鮮活的細節自帶傳播力,經食客和博主分享后迅速破圈。網友的自發轉發,本質是對‘溫暖與真誠’的情感認同。”自媒體博主小樂在拍攝完胡辣湯現場視頻后表示。

小店的人情味也是其走紅的重要原因,如今這份善意正朝著更系統、更持久的方向發展。比如,張清愛心粥屋精準對接環衛工人的早班需求,涼菜鋪緊鄰工地成了農民工的首選,這種“接地氣”的特性,讓小店成為城市便民服務的“毛細血管”。

共同守護城市溫度 讓小而美的品質回歸

這些有故事、有溫度的小店,是城市活力的毛細血管,也是鄭州獨特的文化名片。它們的蓬勃生長,既需要自身的堅守與創新,更離不開陽光雨露的滋養。

小店要做好“修行者”。鄭州市餐飲與飯店行業協會秘書長劉斌表示,為推動鄭州特色小店實現可持續發展,店鋪主理人們依然要將重點放在堅守品質與真誠初心上。同時,主動學習數字化運營,利用社群和線上工具與顧客建立更深的情感連接。“唯有‘守正’與‘創新’并舉,才能在激烈的競爭中行穩致遠。”劉斌說道。

小店的蓬勃生長,考驗著城市治理的溫度,政府層面要做好“服務員”。“在不影響交通和環境的前提下,可以適當放寬對街頭小店的經營限制,推出租金補貼、技能培訓等扶持政策,有助于守護這份獨特的城市煙火。將特色小店納入城市文化圖譜,更能留住城市的味覺記憶和文化標識。”鄭州市社會科學院經濟所副所長賈玉巧認為。

同時,她也提出一些思路:“這些有故事、有溫度的小店,正是鄭州文旅的鮮活素材。政府是不是可以主動圍繞炒八摻、胡辣湯等網紅小店打造‘街頭美食體驗區’,開發特色伴手禮,聯動周邊民宿推出‘煙火體驗套餐’,可以讓外來游客深度感受鄭州的市井文化,實現‘流量’向‘留量’的轉化。

社會層面也要做好“宣傳員”。在河南省社會科學院文學研究所教授宋朝麗看來,除了媒體深度挖掘小店背后的文化故事與誠信經營事跡,講好鄭州的市井傳奇。行業協會可搭建交流平臺,促進小店間的經驗分享與資源整合。消費者則可以多給用心經營的小店一些支持、包容和耐心,讓好口碑成為它們最好的通行證。

記者 陶然 文/圖