書法之難,難在“寫字”二字看似淺白——誰都能握筆落墨,誰都想在橫豎撇捺間添幾分復雜、增幾分雅致,盼著寫得讓自己稱心,更讓旁人嘆服。若說字只寫給自己看,大抵是自欺之語。正如大隱多為大顯,才有隱于朝、隱于市的通透,書法家最開懷的,莫過于筆下字能引人品評:說好說壞無妨,最怕的是無人問津。“隔靴搔癢贊何益,入木三分罵亦精”,其實最難得的是解衣搔背,恰好撓到彼此心尖的癢處。于書寫者與觀賞者而言,最好的緣分,便是心有靈犀、款曲互通。

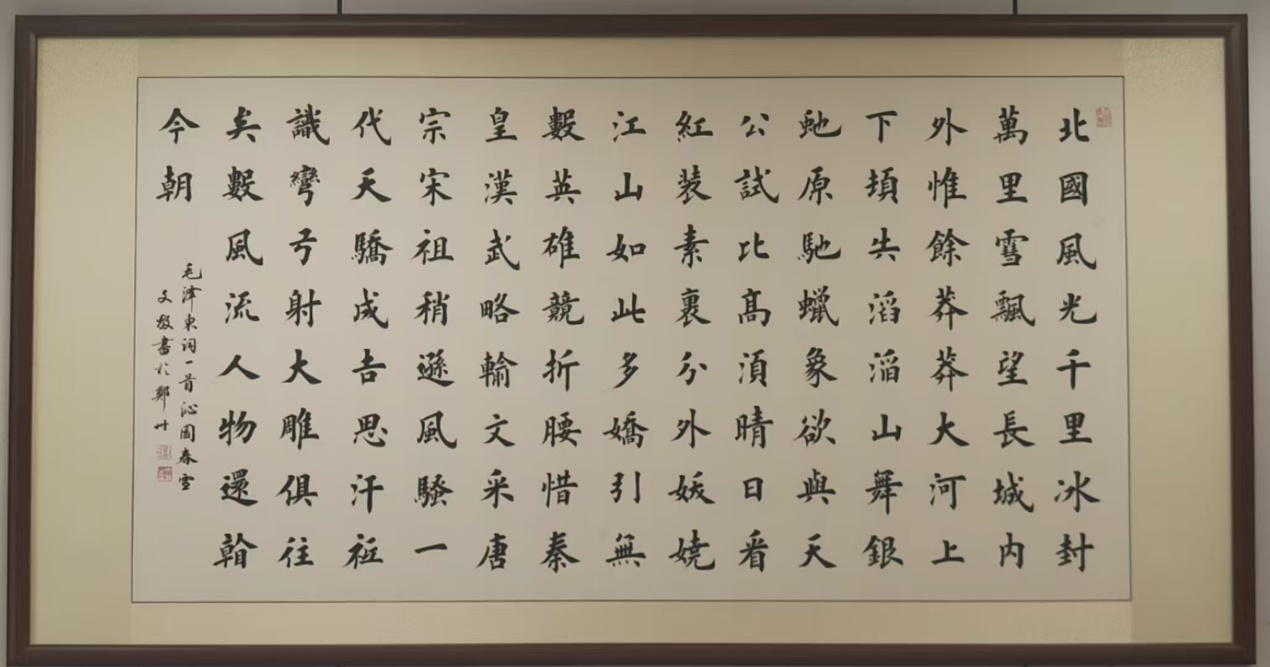

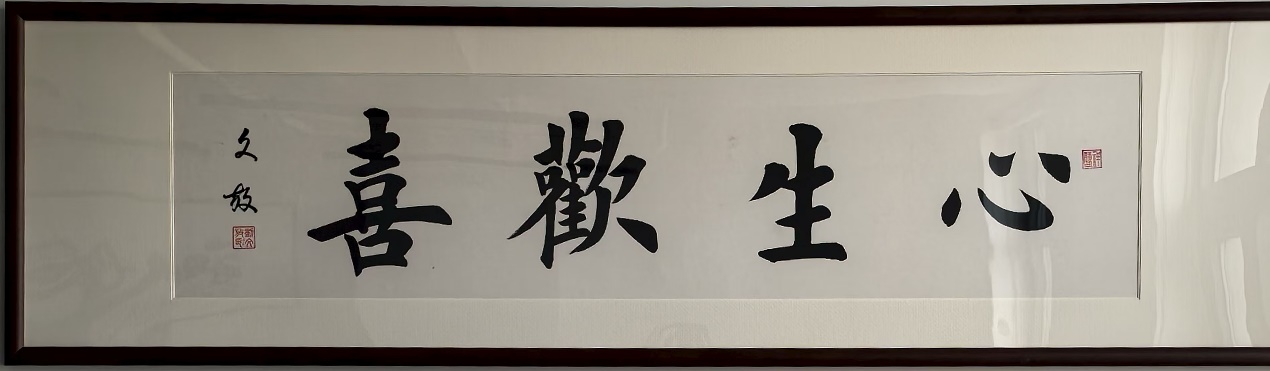

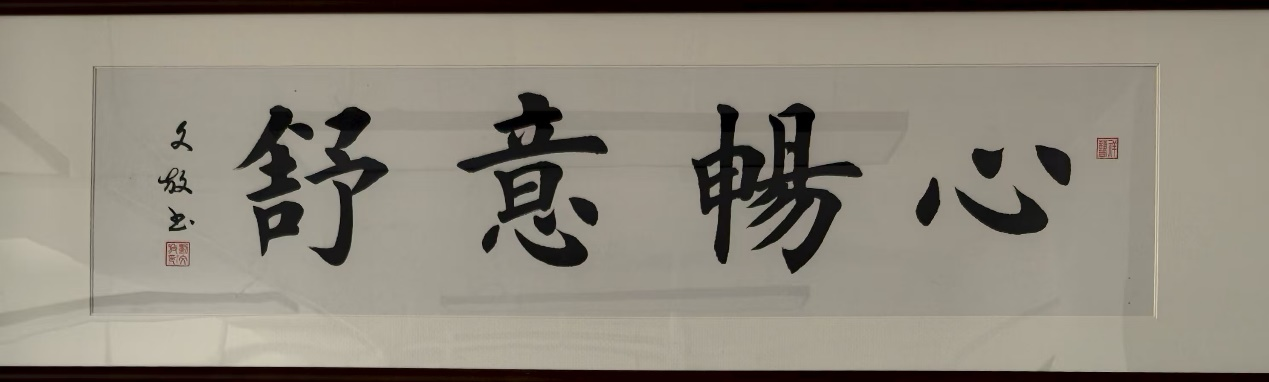

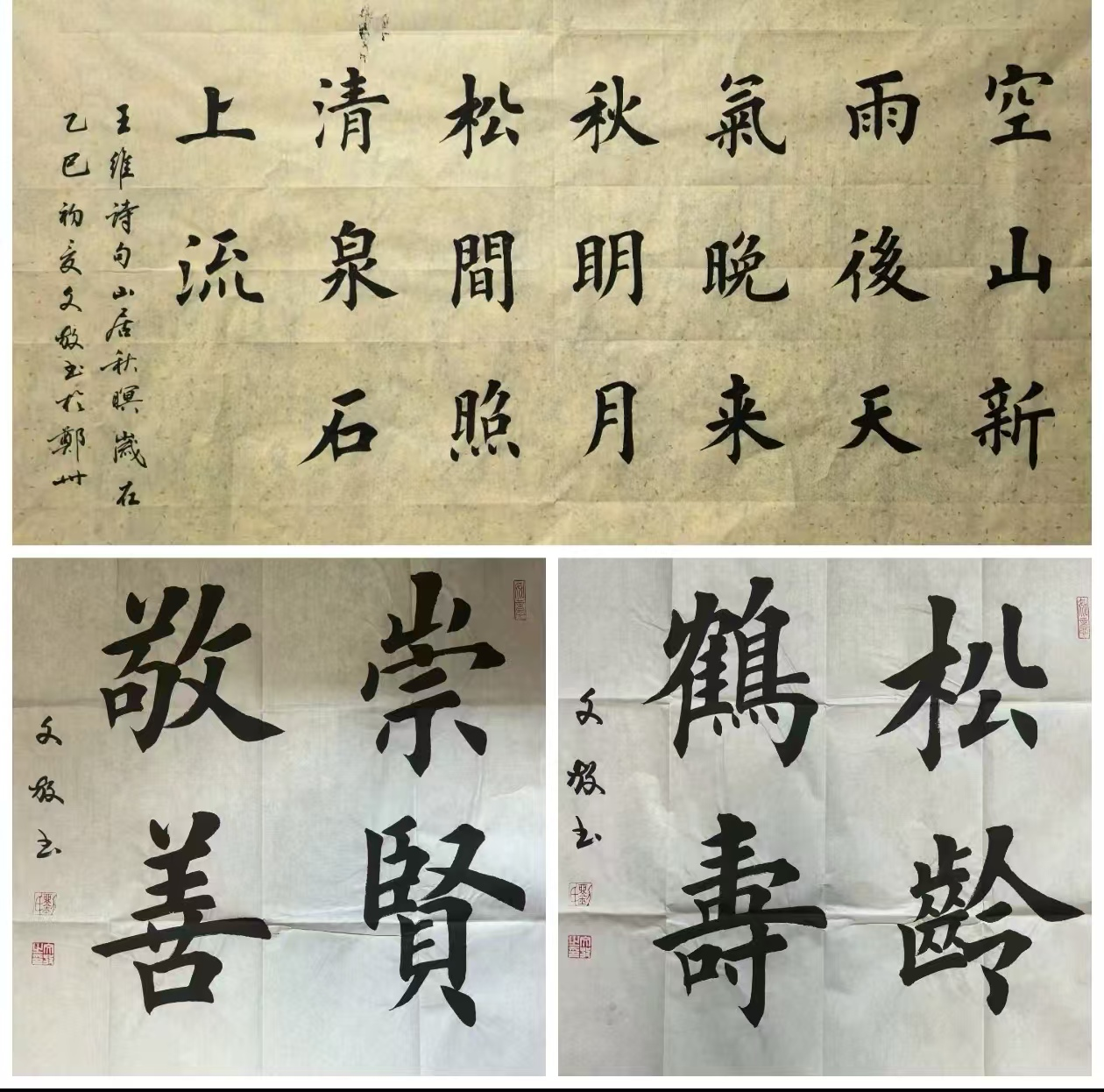

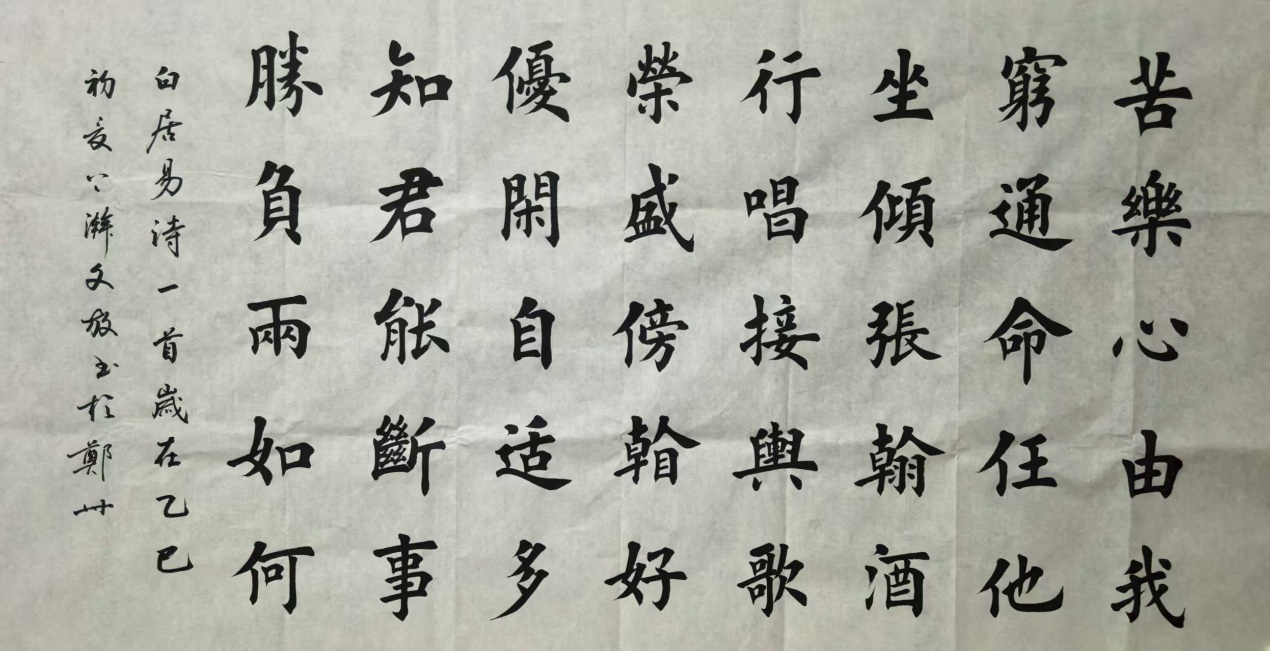

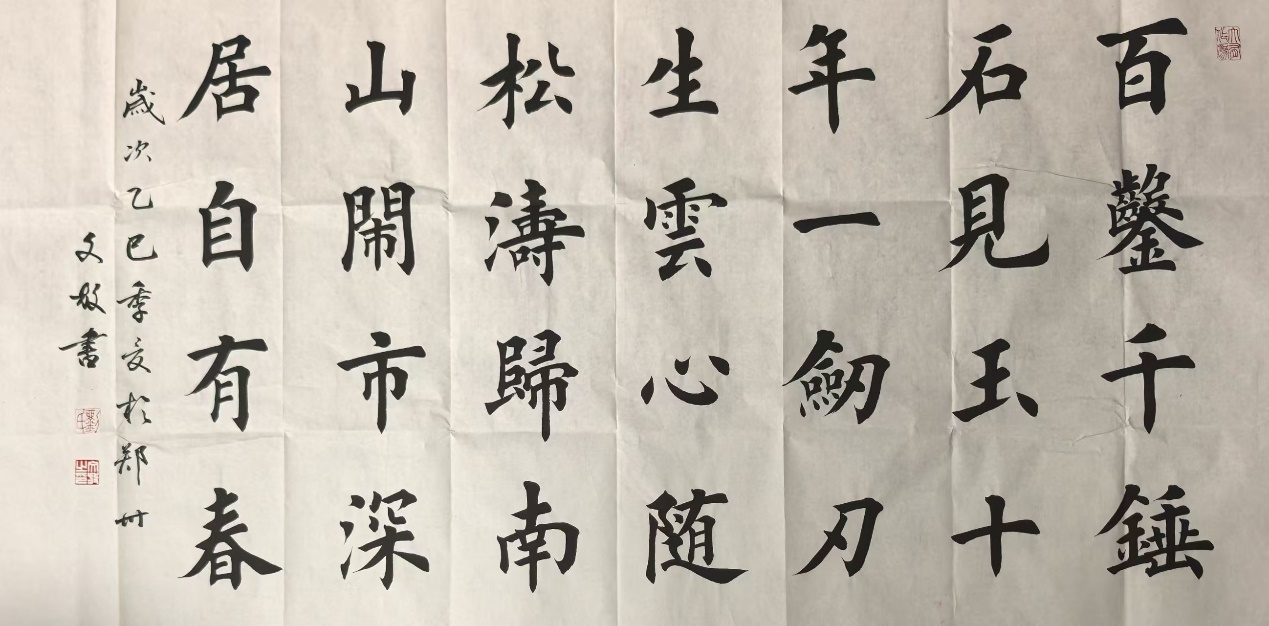

我初識文放兄的書法,便覺其字自帶一股靜氣——不張揚,卻自有一種怡人韻味,起筆收鋒間藏著抑揚頓挫的韻律;看似稚拙,實則巧思暗蘊,質樸里透著靈動,既不似傳統書法那般正襟危坐,也無刻意的風流儒雅,反倒多了幾分新鮮活潑的生氣,賞之悅目,品之有獨特意味。起初我不知他還擅詩文,后來才知曉,他早年便發表過不少小說、散文與詩作。再讀到他文中所言“我在乎書法里邊有意思的那點意思”,才恍然明白,當初觸動我的那股“意味”,大抵就是詩的靈韻。

只是這詩意,向來難說得透徹,用書法將其落于紙上,更是難上加難。文放兄卻偏要啃這塊硬骨頭,力圖把那點縹緲難捉的“意思”,在筆墨間表現得深入淺出、清晰明了。他說:“在我看來,書法不是‘物件’,不是‘東西’,而是書法家的‘心事’。”又說“文字不是書法。文字是書法的文學內容,但不是書法,更不等于或代替書法”——這般言說,看似只界定了“什么不是書法”,像繞了個圈回到原點,可懂的人自會懂,那是因為“那點有意思的‘意思’不多,想觸摸它卻太難太難”。

它玄妙又明確,可感可觸;虛無又具體,恰如“一花開五葉,一滴水有四萬八千蟲”;嬌貴得難養,卻又直接活潑,所謂“道在瓦甓”,全憑書寫者橫超直入的本領,一切皆由心造。多少時候,左擺右弄總覺不對,可就在某個瞬間,左瞧瞧、右摸摸,忽然就“是了”——這般云山霧罩、欲說還休的描述,恰恰道盡了熱愛書寫者的心思,至少于我而言,是實實在在被搔到了癢處。好字的妙處,本就在于那點“對了心思”的真意,若領會不到那層無法言喻的靈犀,即便王羲之的字,也可能被視作“俗書趁姿媚”,顏真卿的筆,也會被當成“叉手并腳田舍漢”。正如文放兄總結的:“說到底,書法家畢竟不是技術能手,也不是勞動模范。”賞字如飲美酒,重點從不在字的形制本身,而在那字里行間藏著的“山水之間”——是書寫者的心境,是觀賞者的共鳴。

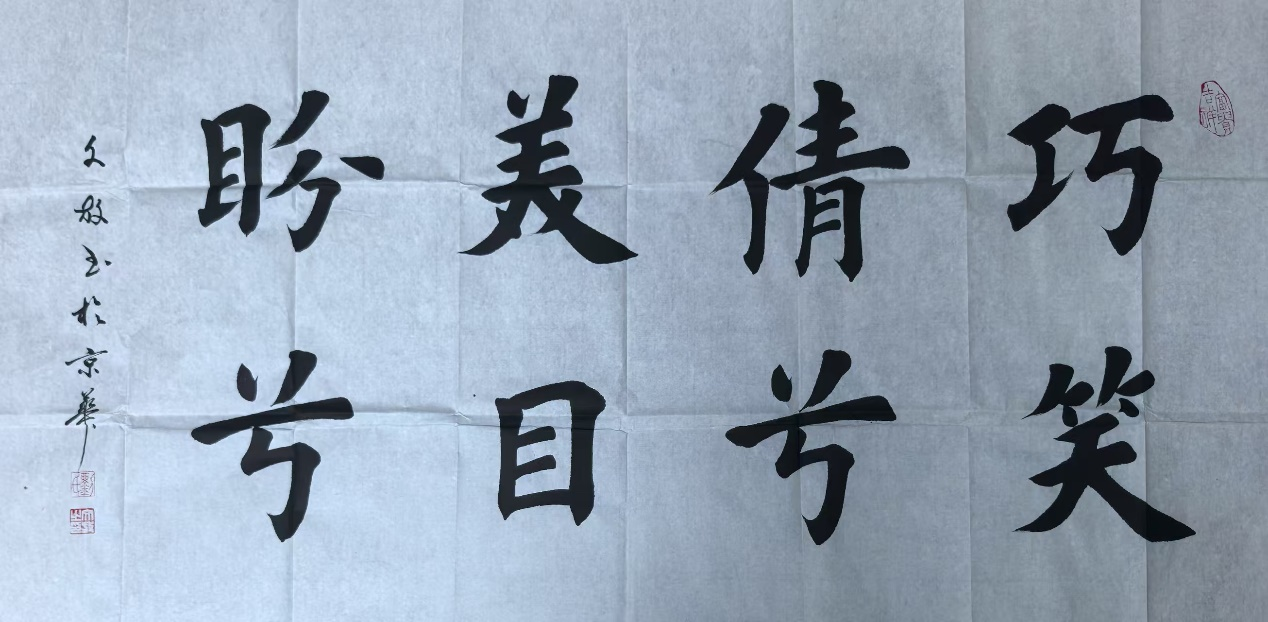

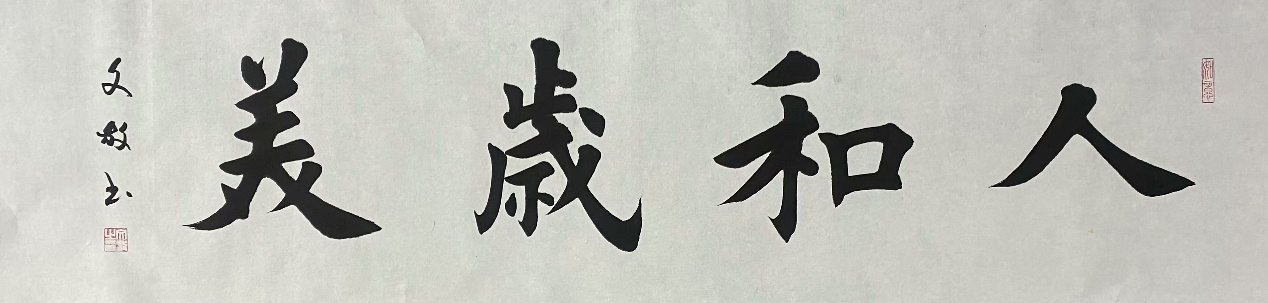

文放兄尤擅正楷,只是誰能想到,這般規整雅致的字,竟是他在腦梗后遺癥后,克服諸多不便寫下的?病后的握筆、運筆,皆比常人更費力,可他筆下的字,依舊透著那份從容與靈氣,不見半分窘迫。前不久見他為某局長所作的作品,楮素之上墨香留馨,觀之悅目,品之賞心。他對作品的選取,似乎既不執著于“審美”的精致,也不刻意追求“審丑”的個性,而是如他書中所言,專尋那個“審妙”——是“眾里尋她千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處”的驚喜,是那份可遇不可求的靈機。

何為“妙”?妙是康橋上空悠然飄過的一片云,是李白月下獨酌時的孤獨身影,是藏在筆墨縫隙里的、只可意會的心動。曾熙評沈曾植書法:“工處在拙,妙處在生,勝人處在不穩。”以此觀文放兄的字,竟多有契合。旁人或許疑惑,“生”與“妙”本是對立,怎會相融?可只要見過他為求“妙”而付出的心力,便會懂——他的作品里,處處可見那份為“妙”而言、為“妙”而苦、為“妙”而思、為“妙”而變的執著,那是一顆為藝術操碎了的心。為了打開“妙法”之門,為了抓住“書法里邊有意思的那點意思”,早已禿頂的文放兄,依舊像個孩童般,與那精靈古怪的“意思”捉迷藏——在墨海里摸魚,在書山中尋寶,折騰不休,卻樂此不疲。如今,像他這樣愿為藝術“自討苦吃”的人,已不多見,可他對書法的熱情、對藝術的執著,非但未隨年歲消減,反倒比年輕時更熾熱。

孟子說:“讀其書,誦其詩,不知其人,可乎?”我與文放兄的直接交往不算多,卻正是通過觀他的書法、讀他的文章、品他的詩歌,漸漸讀懂了這個人——他是不媚權、不趨勢、不重利的謙謙君子,有士人的風骨,有學人的修養。他奉行“學為人師,行為世范”,篤信“人能弘道,非道弘人”。古人說“書如其人”,在他身上大抵是不會錯的:字中的“道”與“藝”,從不是書法本身賦予的,而是由書寫者的品性與修為決定、完成的。

每個書法家的“心事”不同,筆端的“意思”也各異,可最能打動人的,終究只有一個“真”字。真的書法,是供人觀賞的藝術,更是引人深思的藝術,是即便閉著眼睛,也能在腦海中浮現其風骨、品出其韻味的藝術——文放兄的字,便是如此。

中國藝術報 陶玉琪