位于惠濟區古滎鎮的滎陽故城古城遺址公園

古滎漢代冶鐵遺址出土的鐵具

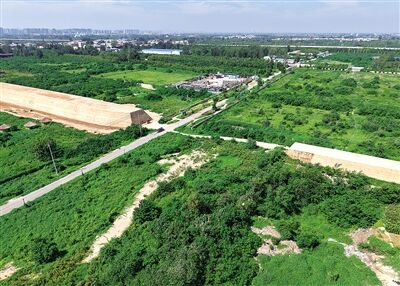

滎陽故城遺址

黃河自廣武山腳陡然開闊,濁浪奔涌向無垠平原。就在這大地階梯的轉折之處,一座沉默的古城墻沐著夕陽,夯土層次如史書頁頁分明。時至今日,滎陽故城的城墻依然雄偉壯觀。

2000多年風霜侵蝕,城墻最高處仍倔強挺立10余米,曾名“滎陽”,因雄踞上古九澤之一“滎澤”的北岸而得名。如今,這里是鄭州市惠濟區古滎鎮。

這方夯土,是鄭州作為古代文明的無聲證言,是一部濃縮的政治地理變遷史。

東西爭雄的咽喉鎖鑰

滎澤之陽,簡稱滎陽,其名由來已久。風云激蕩的戰國,給這片土地賦予了戰略意義。

鄭州博物館古滎漢代冶鐵遺址分館社會教育科科長王俊介紹,戰國時期,韓國滅鄭后,定都新鄭。為了攥住黃河的天險,讓南北國土如血脈般貫通,韓國在這里大興土木,加固城垣,擴建雄城。山南水北為陽,這里位于滎澤之北,故名“滎陽”,成為韓國軍事、政治、經濟的核心堡壘之一。

秦帝國的東出,讓滎陽站到了歷史的聚光燈下。公元前249年,秦軍的鐵蹄踏過成皋、滎陽,在這里初設 “三川郡”,郡治就定在滎陽城。

這里北臨黃河,西扼虎牢關(今滎陽汜水鎮),是關中東出的咽喉,更是咸陽城伸向東方的瞭望塔。秦相李斯的兒子李由曾坐鎮于此,為帝國看守著東方的門戶。

秦始皇在城北敖山筑起了巨型糧倉——敖倉,那一座座糧倉堆成了山,成了帝國的錢莊與糧囤。他們還改造魏國舊渠,將鴻溝渠首移至滎陽城附近,滎陽下引河東南為鴻溝,以通宋、鄭、陳、蔡、曹、衛,與濟、汝、淮、泗匯合。

敖倉積粟如山,鴻溝四通八達,滎陽故城自此成為秦帝國掌控東方、轉運天下物資的超級樞紐,其“富冠海內,天下名都”的盛譽,奠定于此。

楚漢烽煙起,滎陽的戰略價值在血腥爭奪中展現得淋漓盡致。

劉邦彭城大敗,退守滎陽,依仗的正是敖倉的糧食與滎陽的堅城。項羽猛攻,數侵奪漢甬道,劉邦一度陷入絕境。謀士酈食其一語道破天機:“收取滎陽,據敖倉之粟,塞成皋之險……則天下知所歸。”劉邦采納其策,最終在敖倉糧秣和鴻溝水運的支撐下扭轉頹勢,迫使項羽劃“鴻溝”為界。

滎陽,是“以關中治關東”國策的地理支點,更是觀察東西政治對抗的千年風向標。

淬煉大漢基業的冶鐵熔爐

滎陽西門外的田野下,埋藏著另一段驚心動魄的傳奇。

公元前204年那個夏夜,楚軍圍城,滎陽危在旦夕。將軍紀信慨然請命,假扮漢王劉邦,乘車出東門詐降。當2000名婦孺涌出城門吸引楚軍注意時,真實的劉邦得以率數十騎從西門遁走。項羽發覺受騙,怒焚紀信。

今日滎陽故城西門外,紀公廟村猶在,煙火不絕。劉邦立國后,封紀信為城隍,其忠義精神自此融入華夏血脈,全國30余座城隍廟奉其為神明,古滎亦成為忠義之鄉與城隍文化的源頭。

王俊說,古代戰火硝煙之外,滎陽故城的西墻根下,另一股力量鍛造著大漢朝的筋骨——河南郡第一官營冶鐵工場“河一”。

漢武帝行鹽鐵官營,為何將如此重要的“國家級”工場設于并無鐵礦的滎陽?答案仍在水。依托鴻溝水系發達的漕運,鐵礦石得以源源不斷從外地運來。

走進今天的古滎漢代冶鐵遺址博物館,震撼撲面而來:兩座容積達50立方米的橢圓形煉鐵高爐遺跡,是當時世界冶鐵的巔峰之作。

古滎漢代冶鐵遺址距今2000多年,這里出現的球墨鑄鐵技術是當時世界上最先進的煉鐵技術,領先歐洲的球墨鑄鐵技術1400多年,另外發現的漢代冶鑄高爐、礦石加工廠、水井、鼓風等設施和大量積鐵塊、礦石、礦渣等遺物,為冶金史的研究提供了重要的實物資料。

遺址中發現的鐵范、梯形鐵板,以及大量帶有“河一”銘文的鐵犁鏵、鐵齒耙、鐵鍬、耬車等農具,將先進的冶鐵技術轉化為生產力,為漢代農業革命提供了堅實的物質基礎。

熊熊爐火映照下的滎陽,不僅是一座軍事堡壘,更是推動農業進步、奠定強漢根基的工業心臟與科技高地。鐵與火,忠與義,在此交融淬煉,共同鑄就了大漢王朝400年煌煌基業的基石。

穿越歷史時空的文明密碼

行走在滎陽故城的斷壁殘垣間,俯拾皆是的碎片都在低語著往昔的輝煌。

考古學家小心翼翼地拂去一塊漢代板瓦上的浮土,外壁粗獷的繩紋與內里細密的網紋清晰可辨;一枚陶豆柄上,“稟陶”的戳記銘文,仿佛訴說著當年官營作坊的嚴格管理;云紋與柿蒂紋瓦當,幾何紋鋪地磚,無不彰顯著漢代工匠的審美意趣與精湛技藝。這些看似尋常的陶文紋飾,是解讀漢代陶藝、裝飾藝術乃至文字演變的珍貴密碼。

這些無聲的史書,不僅具有極高的藝術價值,更是科技與歷史的實證。考古勘探清晰地揭示了故城格局:東北部為糧倉區,東部高地為官署所在,南部是密集的居民區。

夕陽下的滎陽故城,風聲穿過垛口,仿佛夾雜著金戈鐵馬的余響與冶鐵爐火的轟鳴。紀公廟村的鑼鼓聲隱隱傳來——那是國家非遺“古滎威風鑼鼓”在排練,雄渾的節奏激蕩著忠義血脈。黃河澄泥硯的工匠在河畔取泥,延續著“四瀆”濟水滋養的古老技藝。

這座看盡2000年興衰的古城,其價值早已超越磚石夯土。它見證了東西政治的角力,淬煉了忠義精神與鋼鐵文明,封存著建筑、藝術與科技的密碼。如今,它不再僅是兵家必爭的關隘或爐火映天的工場。占地30平方公里的“古滎大運河歷史文化區”藍圖已然展開,依托滎澤故城、漢代冶鐵遺址、西山古城等瑰寶,融合古漢文化、黃河文化、運河文化之魂,文旅融合的新篇章正在書寫。

黃河奔流不息,帶走了王侯霸業,沉淀下文明的厚土。滎陽故城,這座刻在黃河岸邊的千年史書,正從沉睡中蘇醒,以其不朽的地名密碼,向世界娓娓道來華夏文明的韌性與輝煌,并期待著在新時代,續寫屬于大河之南、天地之中的華彩樂章。

本報記者 袁帥 王軍方/文 周甬/圖

《鄭州晚報》版面截圖