每一個地名的背后,都有一段美麗的傳說。

相傳,北宋末年,康王趙構被金兵追殺,騎泥馬飛渡黃河。從此,蜿蜒于鄭州東北的黃河岸邊就有了一個叫作“馬渡”的村莊。

歷史上,這里曾是黃河古渡口,是連接開封洛陽、溝通黃河南北的貨運碼頭,曾經商賈云集、舳艫相接。

如今,劉江黃河大橋“一橋飛架南北”,日暮下的黃河“長河落日圓”,綠意參差的曠野上“曖曖遠人村”,壯麗的自然風光和傳奇的民間故事正讓這里成為無數都市人向往的“詩酒田園”。

“魚米之鄉”,向往的村莊

黃河在鄭州北部鋪展開千里沃野,從鞏義的河洛匯流,到滎陽桃花峪的黃河中下游分界線,再到中牟“官渡之戰”古戰場,遺址遺存和歷史傳說如璀璨星河,點綴于黃河兩岸。

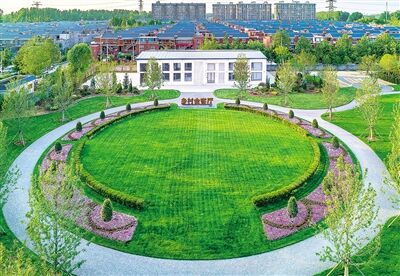

馬渡便是其中一顆熠熠閃光的珍珠。有序林立的庭院鑲嵌在綠意盎然的田野之中,花木參差的道路連接著東南西北,尤其是每家每戶兩層小樓帶院子的“獨棟別墅”,是多少人向往的生活?

小樓室內外兩套樓梯,若一家人居住,室內樓梯直通二樓,若租給民宿,外部樓梯和二樓自成一體,形成兩個同樓卻互不干擾的空間,既可自住又可租賃。

尤其是那個可以仰望星空的院子,一方桌子,幾張椅子,十幾株顏色各異、肆意生長的花,推開門,煙火喧囂聲聲入耳;閉上門,天地清幽萬籟俱寂。

馬渡是個行政村,下轄馬渡、郭當口、小莊3個自然村,2008年,在社會主義新農村建設中,村莊以超前的眼光設計了發展沿黃民宿、近郊游的庭院。

每個自然村的村名都有自己的故事:馬渡取名自“泥馬渡康王”的傳說;郭當口取名自“黃河大堤管涌,一村民以鐵鍋為盾擋住管涌”;小莊則取名自“村莊面積小、人口少”。

二十世紀八九十年代,馬渡也是鄭州周邊遠近聞名的“魚米之鄉”,種植的黃河大米享譽周邊幾十里地。“一條大河波浪寬,風吹稻花香兩岸”曾是村莊最美的風景;數千畝魚塘魚兒肥美,養殖的黃河大鯉魚也曾是附近居民款待親友的美味佳肴。

如果那時候你到馬渡,既可以感受杜甫筆下“細雨魚兒出,微風燕子斜”的田園野趣,也可以體驗辛棄疾筆下“稻花香里說豐年,聽取蛙聲一片”的喜悅。

馬渡險工升級迭代

“黃河寧,天下平。”沒有哪條河流像黃河一樣,讓我們有如此復雜的情感——她既養育了這個民族,創造了燦爛的文明,又給這個民族帶來無窮無盡的災難。

從大禹治水開始,“天上來”的黃河在兩岸留下了許許多多“人定勝天”的治水智慧。

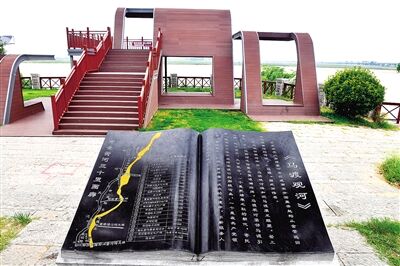

距離村莊不遠,就是治理黃河的千年答卷:馬渡險工。

“險工”是指在臨河的堤段上為了防止水流淘刷堤防沿大堤修筑的丁壩、垛和護岸工程。“呼風喚雨卷波瀾,一路高歌多少難。自古險工在黃河,河底高懸急轉彎。”這首詩,便是對黃河險工最形象的描述。

馬渡險工始建于1722年,是黃河鄭州河段修建最早的一處險工,工程全長3864米,現有壩、垛、護岸100道。

人民治黃以來,這里曾發生過多次重大險情。經過無數次搶險和加固。1994年7月,馬渡險工26壩下護進行改建施工,該工程根石以下采用砼鉸鏈式模袋沉排新型結構進行施工,這在黃河上還是首次使用。

2005年,惠金河務局對馬渡險工工程的87道壩進行了改建和加固,有效地控制了河勢,確保了黃河安瀾。

在黃河流域生態保護和高質量發展春風的吹拂下,2021年4月,鄭州市沿黃生態廊道工程開工建設,馬渡險工迭代為花園式觀河驛站,4800平方米的觀河驛站,既有視野空闊的觀河平臺,也有休憩停留點。觀河廣場的黃河文化雕塑小品,微縮著浩蕩大河的歷史變遷和奔流不息的文明篇章。

升級改造后的馬渡險工,集防洪、生態、文化、觀賞為一體,成為吸引游客打卡的“金名片”,娓娓道來一曲“自然風光+黃河文化+慢生活”的幸福詩篇。

譜寫新時代的黃河故事

九曲黃河流淌過金水區興達路街道馬渡村、黃崗廟、來童寨3個村莊,留下了6.9公里的秀美風光,3個村莊也開始了各自新時代的黃河故事。

馬渡村,“科創小鎮”2.0升級版,打造觀賞黃河生態之美、體驗農耕鄉愁、參與創新創業的新目的地。

來童寨村,定位“休閑康養小鎮”,打造集中醫文化、藥膳、太極養生等為一體的休閑康養基地。已引入來童客寨幸福灣民宿,日接待游客300余人,成為鄭州北部的沿黃打卡地。

黃崗廟村,“非遺特色小鎮”,新建的大志影視基地首期1萬平方米近50個室內實景,營業一個多月已經吸引全國近200個劇組打卡,單日最高9個劇組同時開拍。

“既要一條主線串珠成鏈,又要各有特色熠熠發光。”金水區興達路街道相關負責人表示。

如果你在這個秋天來馬渡,可以體驗以黃河采摘為主題的設施農業,摘下時光的饋贈;可以徜徉于中原景觀“鄉村會客廳”,沉浸式體驗親子游、婚慶游等游玩綜合體;也可以探險潘多拉森林動物王國,與大自然來一場零距離互動體驗。

當然,你也可以一把椅、一壺茶、一個人,臨水而坐,聽風掠過大地的天籟之音,看長河落日天塹變通途的風云變幻。

本報記者 王戰龍/文 白韜/圖

《鄭州晚報》版面截圖