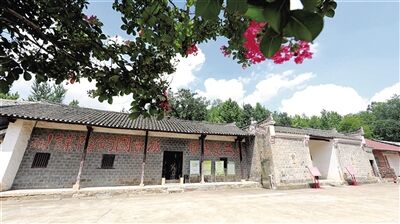

中共豫鄂邊區委員會舊址

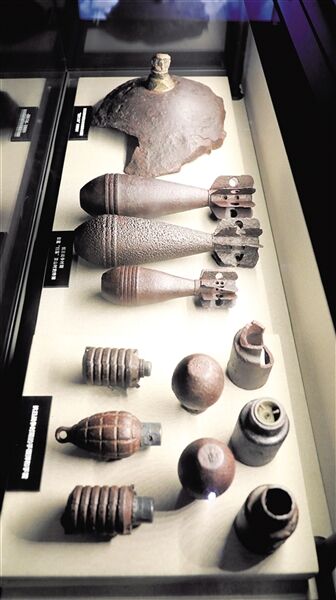

抗日戰爭時期,“日寇”掃蕩京山時所用的炸彈

小煥嶺村,藏在湖北荊門京山市新市街道的莽莽群山中。

這里距京山城區25公里。當記者驅車駛入小煥嶺村,滿目蔥蘢的山坡上,一排醒目的紅色大字撞入眼簾——“邊區小延安,紅色小煥嶺”。沿著石板路前行,兩幢青磚黛瓦的清末民居靜靜矗立。門楣上懸掛的紅底金邊牌匾題寫著“中共豫鄂邊區委員會舊址”。斑駁墻壁上,繁體字的標語依然閃耀著抗戰精神的光芒。

這是2025年7月底的夏日清晨。當記者跨過這道承載著硝煙記憶的門檻,1940年的寒風仿佛穿透時空撲面而來。

1940年1月,新四軍豫鄂挺進縱隊在八字門建軍,李先念任司令員。八字門成為豫鄂邊區核心指揮樞紐。日軍為摧毀這一戰略中樞,于同年10月上旬調集1萬余名日偽軍發起“七天七夜大掃蕩”,將八字門燒為焦土,上千間民房在烈焰中坍塌,村莊幾近成為廢墟。

八字門遭焚毀后,豫鄂邊區指揮機關急需隱蔽穩固的新駐地。硝煙彌漫中,李先念等革命先輩帶領機關部隊在距敵據點不到2公里的險境中周旋突圍,多次重創敵軍。當月底,這支傷痕累累卻意志如鋼的隊伍,悄然進駐距京山縣城25公里的小煥嶺。

邊區黨委機關的到來,讓這個寂靜山村一夜之間成為豫鄂邊區的“抗戰神經中樞”。時任邊區黨委代理書記的陳少敏賦予它一個充滿希望的名字——小花嶺,寓意“抗戰之花漫山遍嶺”。

荊門九派通融媒體中心

記者 陳愛平 付永錫

“小延安”的崢嶸歲月

當第一縷曙光刺破大洪山的層云,小煥嶺村吳家灣四合院門前的老樹抖落滿身露水,迎接著漫天朝霞。

在中共豫鄂邊區委員會舊址,京山市黨史縣志辦原主任李甫清打開厚重的木門。“咯吱——”,在門軸發出悠長的聲響中,李甫清也為記者打開了80多年前那段崢嶸歲月。

“這是一座典型的大洪山清末富戶人家的宅子,主人叫張光澤,他在黨的教育下投身抗戰,將這宅子交給邊區,作為黨委辦公地。”李甫清介紹道。

舊址分東西兩院,占地650平方米。東院門廳、過廳、堂屋等14間房屋內,司令部辦公室的木桌上仍攤開著泛黃的地圖;東院李先念居所、西院陳少敏居所的床桌邊,煤油燈盞殘留著歲月印記。

在堂屋,有一張做工考究的木制圓桌。“這是保存至今的原物。當年李先念、陳少敏、任質斌、楊學誠等革命先輩,就是將軍事地圖攤開在這張桌上,研究對日戰斗。大家圍桌而坐,開會商討邊區大事。堂屋左、右兩邊分別是李先念、楊學誠的臥室,屋內家具的擺放、物品基本都是按照原貌復原的。”李甫清告訴記者。

在左廂房里,陳列的照片講述的是邊區建政和根據地建設情況。“豫鄂邊區的抗日民主政權是在這里誕生的。”李甫清指著一張泛黃的照片說。照片上是“豫鄂邊區行政公署”印,旁邊的另一張照片內容是《豫鄂邊區施政綱領》。

后院的紡車旁,一組特殊影像令人動容。美國記者史沫特萊鏡頭下的陳少敏,白天主持邊區黨委會議,夜晚搖動紡車至雞鳴。1939年秋,史沫特萊從重慶出發,輾轉抵達鄂中抗日根據地京山八字門。在京山期間,史沫特萊與豫鄂邊區負責人李先念、陳少敏、陶鑄等人深入交流,記錄了大量基層干部和民眾的抗戰故事。她在《中國的戰歌》中寫道:“當將領的手指纏繞棉紗,當司令的鋤頭翻開菜畦,我看見了東方古國的新生。”

一張張照片,一件件實物,見證著中國敵后抗戰的獨特智慧。

1940年10月至1942年6月,邊區黨政首腦機關在小煥嶺常駐近兩年時間,京山人民開展“大生產”運動,生產糧食支援邊區,人民群眾踴躍參軍參戰和擁軍支前。據統計,通過“鄉分隊—區中隊—縣大隊—新四軍正規部隊”這種成建制升級的途徑,京山及周邊四塊縣級根據地向新四軍五師輸送了12個縣大隊共4個團的兵力。

1941年4月,豫鄂邊區第二次軍政代表大會在與小煥嶺一山之隔的向家沖羅家祠堂召開,大會選舉產生了邊區正式的行政機構——豫鄂邊區行政公署。1942年3月,豫鄂邊區在這里召開了第一屆抗日人民代表大會,頒布了《豫鄂邊區施政綱領》。

“當時小煥嶺被稱為邊區的‘小延安’。上海等地的進步青年千里跋涉至小煥嶺參加革命。”李甫清說,小煥嶺的“小延安”稱號,既是因其作為豫鄂邊區政治、軍事、文化中樞的地位,也源于其凝聚民心、實踐延安精神的象征意義。它不僅是敵后抗戰的指揮堡壘,更以“革命理想高于天”的感召力,成為豫鄂邊區抗日力量的精神燈塔。

小煥嶺,作為中共豫鄂邊區委員會駐地、豫鄂邊區開辟創立時期的指揮基地,載入了史冊。2013年,這里被國務院公布為第七批全國重點文物單位;2021年,被認定為湖北省首批不可移動革命文物。

跨越時代的精神傳承

中共豫鄂邊區委員會舊址門口,一本厚厚的登記冊寫滿來訪者的姓名和單位:“新四軍五師后代一行15人”“天門市農業局”“湖北大學”“農工黨荊門市委會”……

2025年4月11日,數十名黨員干部肅立于斑駁土墻前。“當年日軍掃蕩,陳少敏同志就在此屋,借一根燈芯的微光編寫干部教材。”當日,荊門市委直屬機關工委等單位40余名黨員在此開展“紅色教育夯實信仰根基——黨員主題活動日”活動。80多年前的烽煙,與新時代的誓言在此刻共振。

4月21日,京山市紺弩小學學生在此與先烈展開時空對話。在講解員生動敘述的感染下,孩子們在筆記本上記下:“今天的幸福生活,是英雄們用生命換來的,我們要好好守護她!”

今年6月,舊址入選湖北百大紅色地標名錄。

精神傳承需當代注腳。一條串聯革命烽火與時代新生的“紅色文旅”動脈,正在京山搏動:從京山城區出發,首站小煥嶺村,已成初心課堂;次站綠林鎮向集村,羅家祠堂承載不朽民主建政記憶;第三站綠林鎮吳集村,新四軍第五師重要根據地。線路串起中共豫鄂邊區委員會舊址、抗日人民代表大會舊址、新四軍司令部舊址、陳少敏故居、七七報社、戰地醫院遺址等紅色印記,完整呈現豫鄂邊區抗戰壯闊圖景,成為解讀華中地區革命精神的重要窗口。

“掃蕩后第三天,邊區黨委就在燒毀的廢墟上開會——火種從未熄滅!”綠林鎮衛生院黨支部年輕黨員在八字門慘案照片前駐足。1940年秋,日寇“三光”政策焚毀千余間民房,迫使邊區首腦機關遷至易守難攻的小煥嶺。如今,曾印刷過《七七報》的巖洞,成為黨員教育的活教材。

中國銀行仙桃分行黨員在司令部舊址討論金融使命:“邊區建設銀行在山洞印鈔保障供給,今天我們更應該做好普惠貸款為鄉村振興滋養毛細血管。”

紅色土地的綠色新篇

夏日晨光穿透銀杏林,灑落小煥嶺村。村民張瓊蘭手持刷子,熟練地在青翠的銀杏葉上輕拂,露珠與晨光一同灑落,葉面愈發透亮。她與同伴默契配合著,雙手翻飛間,青澀的葉子漸漸舒展出柔和的質感。

“兩個人起個早,采摘200多斤銀杏葉不成問題。”張瓊蘭對記者說,笑意如晨光般清亮,“銀杏葉作為中藥材,1塊多1斤,清早就能掙200多塊呢。”在她身后,層層疊疊的銀杏樹冠在山坡上鋪展,如同點綴大地的無盡綠金。

小煥嶺,深臥于大洪山的褶皺之中。歷史的硝煙早已散盡,但李先念、陳少敏等革命先輩曾在此點燃的星火,淬煉出這片土地堅韌的內核——自力更生、艱苦奮斗的基因,深深鐫刻在村民的骨血里。20世紀80年代末,村黨支部領著村民,將銀杏植滿了房前屋后、荒坡野嶺。“地就長這個,銀杏樹成了‘搖錢樹’。”小煥嶺村黨支部書記張志科的目光掃過村舍旁、山坡上蓬勃的綠意,語氣里帶著篤定。

“老區人民能吃苦、善探索、會革新。發揚奮斗精神,多業并舉,定能過上好日子。”張志科對小煥嶺綠色發展的未來充滿信心。

本版圖片:荊門九派通融媒體中心記者 張彩云 攝

《鄭州晚報》版面截圖