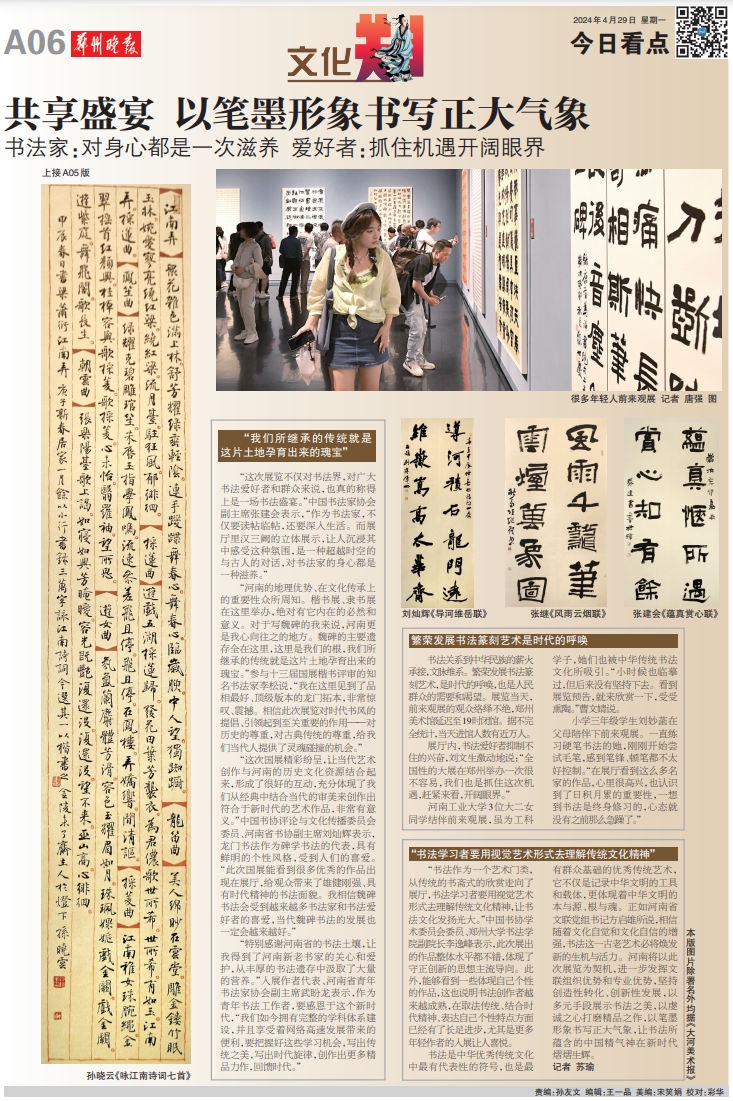

鑒古觀今 書法篆刻國展“花開”鄭州

5月12日前,可到鄭州美術館觀看全國第十三屆書法篆刻展覽

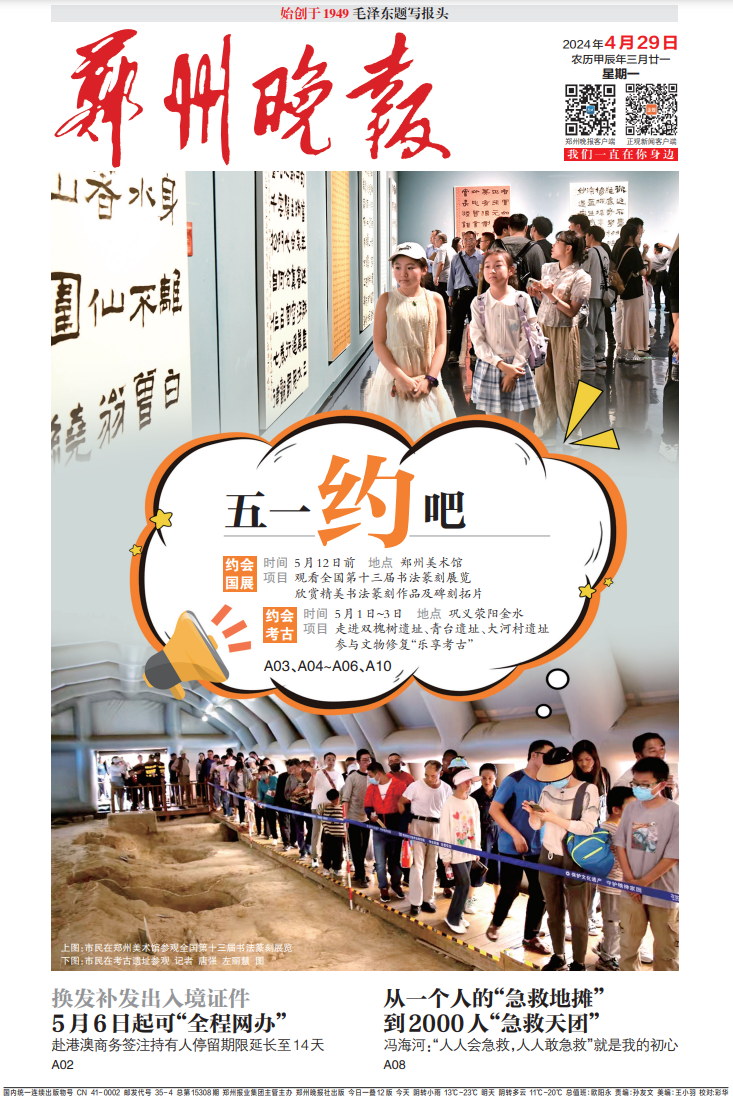

4月27日,全國第十三屆書法篆刻展覽(河南展區)在鄭州美術館開幕,持續至5月12日。展覽由中國書協、中共河南省委宣傳部主辦,中國文聯書法藝術中心、河南省文聯、河南省書協、中共鄭州市委宣傳部、鄭州市文聯承辦。這是河南繼全國第三屆書法篆刻展覽后,近40年后再次承辦該項國展。

河南是中國書法的原鄉和重鎮,從殷墟甲骨到洛陽“龍門二十品”再到“神筆王鐸”,“中原書風”勁卷九州而長盛不衰。為配合此次國展,河南展區充分挖掘歷史文化資源,同步舉辦“漢字中原——漢三闕暨豫地漢碑特展”“文明的微笑——龍門二十品特展”“從法度到意趣——千唐志齋唐宋碑志特展”與書學討論活動,全面展示了河南作為文化大省的中原書風的魅力和整體實力,為觀眾奉獻出一場鑒古觀今的對話、傳統與現代交融的書法篆刻藝術盛宴。

書法篆刻展覽現場人流如織 記者 唐強 圖

“雅正書風成為主流,守正出新成為共識”

4年一屆的全國書法篆刻展覽自1980年創辦伊始,就以其強大號召力和影響力,成為引領書法審美、價值認同和發展方向最具權威性的重要載體,是凝聚廣大書家向心力、集中展現當代書法藝術精品最具公信力的重要平臺。

每一屆國展都展現了那一段時期書法、篆刻創作的藝術風貌和整體水平,記錄了一代代書法人孜孜不倦、奮力求索的不懈追求。本屆展覽從10萬多件作品中精選959件作品入展,分河南展區(隸書、楷書)、山西展區(行書、草書)、浙江展區(篆書、篆刻、刻字)展出。

“從入展作品來看,雅正書風成為主流,守正出新成為共識。作者更加注重傳統功力的學習和體現,強化自然書寫,清新雅正的風氣日趨濃厚。書法風格面貌豐富多元,氣象氣度氣格備受關注。在取法經典的基礎上,書家特別注重從各個時期的遺跡中多方面汲取營養,豐富個性語言。隸楷書作品筆墨功力普遍提高,書寫意趣增強,碑帖融匯成為自覺,傳統回歸趨勢明顯,出現了許多新人。”中國書法家協會主席孫曉云介紹說。

“今天美術館熙熙攘攘、人聲鼎沸,大家流連忘返在展廳中,充分展現了人民群眾對書法的熱情。近年來,喜歡書法的人越來越多,關心書法、從事書法學習的人也越來越多,而且,很多都是年輕人。”孫曉云表示,河南展區充分挖掘歷史文化資源,為觀眾奉獻出傳統與現代交融的書法篆刻藝術盛宴,成為一大亮點,這將成為中國書協今后的辦展模式。

肥致碑

書法國展花開中原,正當其時、恰逢其勢

此次河南展區共展出隸書作品132件、楷書作品215件,以及全國名家邀請展作品55件,呈現出當代隸書、楷書創作的整體風貌。

“河南,是漢字的故鄉、書法的源頭,差不多所有字體的誕生、演變,以及書法史的重要轉折都發生在河南。此次第十三屆國展在河南展出的是隸書和楷書部分,而隸書和楷書在河南有著豐富的歷史遺存和書法資源,這也是當代書法復興的歷史根基和血脈資源。”河南省文聯副主席、書協主席吳行介紹說,就隸書而言,河南有《子游殘石》《太室神道石闕銘》《甘陵相碑》《張景碑》《韓仁銘》《熹平殘石》《尹宙銘》等漢代名碑刻石,三國的《上尊號碑》《受禪(音 shan 善)表》《正始石經》等豐碑大碣,都是隸書的經典名作。就楷書而言,鍾繇傳世的《宣示表》《賀捷表》《力命表》等,是楷法極則。褚遂良祖籍禹州,禹州至今有褚河鎮,潁河的一段叫褚河;顏真卿在洛陽請教張旭,寫出《述張長史筆法十二意》,壯烈殉國于河南汝南。以《龍門二十品》為代表的北朝碑志、造像記,是魏碑的藝術寶庫,而魏碑最成熟書體被譽為魏碑濫觴之源的“龍門體”,也被世人臨習關注;新安的千唐志齋,是一部“石刻唐書”,一部鐫刻在石上的隋唐宋楷書史。

“作為中國書法重鎮,河南知名書家多、創作水平高、社會影響廣。近年來,河南書法界守正創新、同心砥礪、奮勇前行,建構起良好的書法發展格局與生態環境,在全國起到先行示范和標桿榜樣作用。”中國書協分黨組書記、駐會副主席李昕評價說,“河南是厚博而不失秀雅、豪放而不失靈氣的‘中原書風’崛起之地。此次在河南舉辦十三屆國展隸書、楷書展,正當其時、恰逢其勢,彰顯了河南書法界服務全國的擔當意識和承前啟后的奮進作為,也是借力河南深厚歷史積淀,倡導書壇承續傳統、開拓創新,以經典意識、時代立場推動廣大書家和書法工作者積極書寫時代正大氣象的深入動員。”

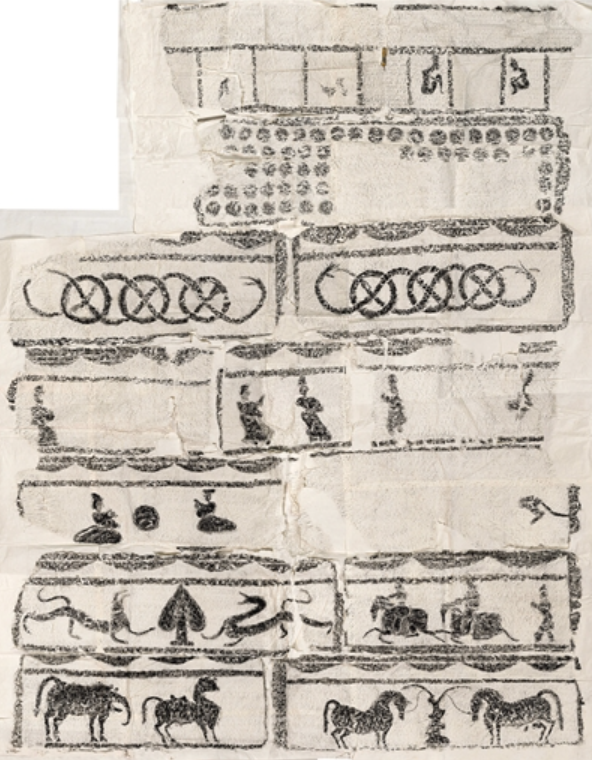

用三個配套展全面彰顯中原書風魅力

我國的石刻文字起于秦,興于漢,數量眾多,是重要的古代文物遺存。漢代以后,碑石受兵燹、水患與禁碑觀念影響而損毀、另作他用,開始大面積磨滅。據宋代以來文獻不完全統計,河南漢代碑刻有著錄但無實物或拓片存世的計一百七十二通,有碑石或拓片存世的四十九通。這些石刻對纂志征事、正經補史有著重要的學術價值,更是一座燦爛輝煌、取之不盡的書法寶庫。此次“漢字中原——漢三闕暨豫地漢碑特展”共展出作品44件,含漢三闕拓片24件、豫地漢碑拓片20件。

啟母闕東闕北面

啟母闕東闕南面

走進展廳,最讓人驚嘆的是我國東漢時期現存唯一的神廟闕《嵩山漢三闕》的復制品和闕身整拓。其中《啟母闕》刻銘,尤令人稱奇,其西闕北面及東側面上方為堂溪協篆書《啟母闕銘》,北面銘文之下,即由其子中郎將堂溪典隸書《嵩高廟請雨銘》,經學家父子同銘一闕,堪為藝林佳話,令人激賞。河南漢碑有已知現存最早的墓碑《袁安碑》,規模最大、規格最高的書籍碑《熹平石經》,以及魏晉名品《上尊號奏》《受禪表》《三體石經》《呂望表》,還有散落河南各地的漢碑殘石、刑徒磚等。雖然數量有限,但均為最佳拓本。

啟母闕西闕北面

啟母闕西闕南面

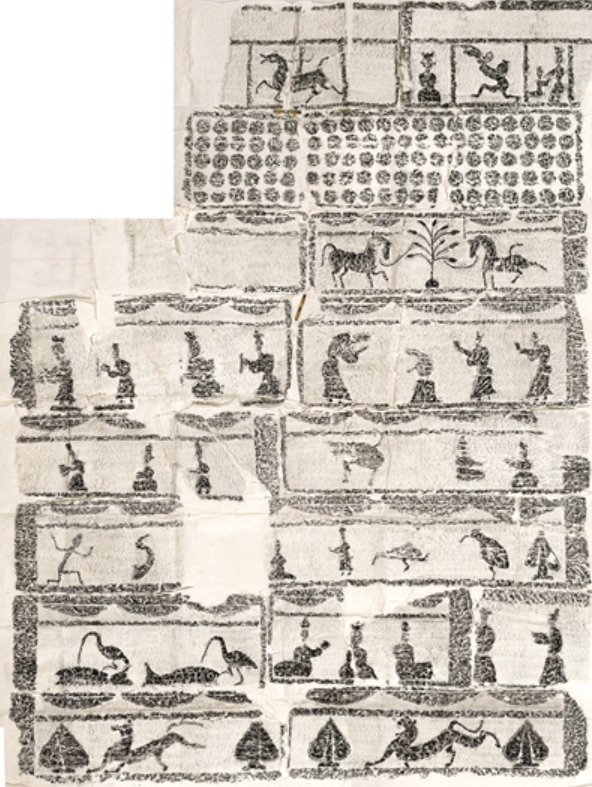

位于河南洛陽的龍門石窟,是中國石窟中古代碑刻題記最多的一處,有古碑林之稱,今存碑刻題記2860余品,其中久負盛名的《龍門二十品》,成為聞名中外的書法藝術杰作。龍門石窟造像題記中的魏碑書法,是在中原文化與鮮卑文化民族大融合的背景下,在漢隸和晉楷及北涼體書法的基礎上發展演化而來,更可視之為南北朝書風融合與創新之菁華。此次“文明的微笑——龍門二十品特展”共展出作品60件。

“龍門二十品”是龍門石窟眾多造像題記中的一個最具代表性的組成部分。其中有十九品在北魏孝文帝遷都洛陽時期開鑿的古陽洞中,另一品“慈香造像記”則位于慈香洞,均為北朝時期魏碑書法藝術的扛鼎之作。“南有蘭亭,北有龍門。”時至今日,和“帖學”書法的代名詞“蘭亭”一樣,“龍門二十品”,在某種意義上已經不再局限于代言龍門石窟的魏碑書法,而升華成為“碑學”書法的一個代名詞,日益成為一種書法文化的象征。

“從法度到意趣——千唐志齋唐宋碑志特展”精選了千唐志齋所藏墓志90方,其中隋志10方、唐志30方、宋志50方。

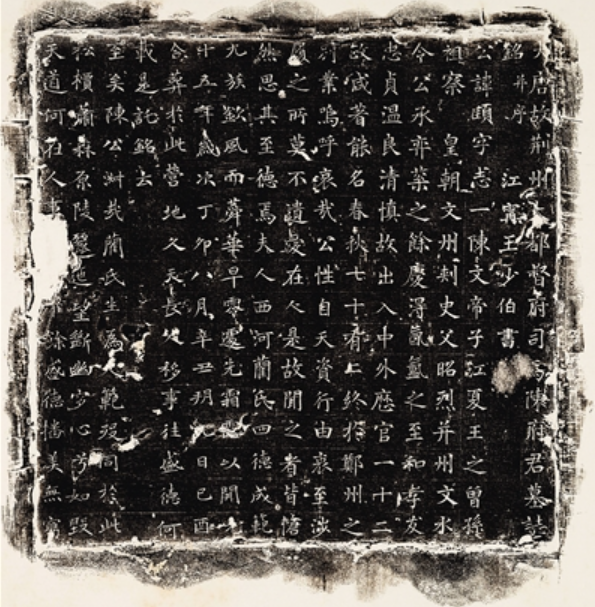

陳頤墓志

作為古代書法的重要載體,墓志真實地保存了古代書法的真實面貌。此次展覽名品眾多,如《田夫人墓志》《亡宮六品墓志》《袁公瑜墓志》《李邕墓志》《范仲淹夫人張氏墓志》《郭湜墓志》《崔藏之墓志》等都是書界公認的經典,直觀展示了唐宋書法由“法度”到“意趣”的審美轉換過程,讓人一睹兩代墓志書法的精彩之處。這種審美轉換,體現了唐宋兩代社會風氣的丕變和書家思維方式的轉變,也是兩代書法家人生觀、世界觀在書法上的體現。

“從明代開始,人們都開始關注漢三闕,但漢三闕的全面展示,這是500年來第一次!”作為相關配套展覽的主要策劃人之一,吳行介紹,漢三闕是隸書和篆書的代表,“龍門二十品”是魏碑的代表,千唐志齋是楷書從隋到唐到宋的發展史,這三個配套展覽等于把河南的書法藝術和書法遺存資源集中呈現,讓全國觀眾更好地來了解河南。

4月26日下午在鄭州美術館舉行的學術討論會上,中國書協學術委員會委員、鄭州大學書法學院副院長李逸峰,中國書協評論與文化傳播委員會委員、河南省書協副主席劉燦輝,河南省評協副主席、千唐志齋博物館館長陳花容分別以《從“氣象”到“法度”:河南漢代石刻遺存的書法文化價值》《近現代碑學視域中的龍門造像題記書法藝術》《從“法度”到“意趣”——唐宋墓志書法的審美轉換及借鑒意義》為題作報告,與會者就相關問題與專家展開討論交流。大家認為植根傳統就是要把中華民族的文化傳統和美學精神作為創作的根基和資源,從文化根脈上深挖中華民族特有的人文精神和美學內蘊,結合現代審美語境進行創造性轉化、創新性發展。鼓勵創新,是鼓勵作者在沉潛傳統、融古匯今、堅守正脈的基礎上推陳出新、汲古生新、守正創新。

很多年輕人前來觀展 記者 唐強 圖

“我們所繼承的傳統就是這片土地孕育出來的瑰寶”

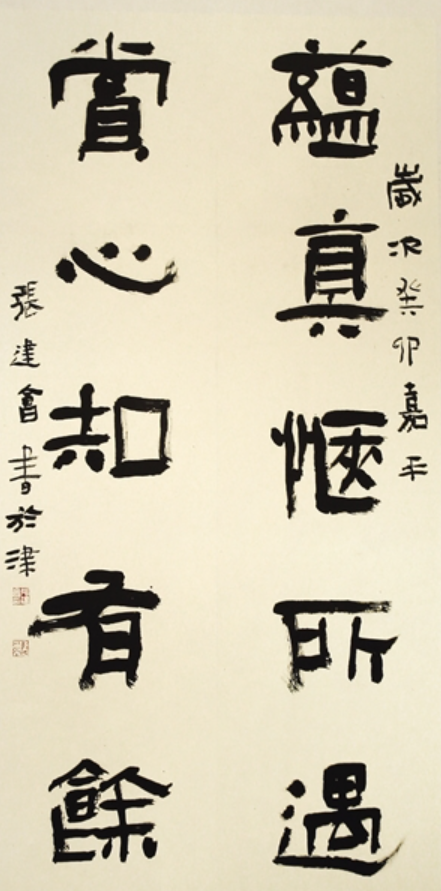

“這次展覽不僅對書法界,對廣大書法愛好者和群眾來說,也真的稱得上是一場書法盛宴。”中國書法家協會副主席張建會表示,“作為書法家,不僅要讀帖臨帖,還要深入生活。而展廳里漢三闕的立體展示,讓人沉浸其中感受這種氛圍,是一種超越時空的與古人的對話,對書法家的身心都是一種滋養。”

“河南的地理優勢、在文化傳承上的重要性眾所周知。楷書展、隸書展在這里舉辦,絕對有它內在的必然和意義。對于寫魏碑的我來說,河南更是我心向往之的地方。魏碑的主要遺存全在這里,這里是我們的根,我們所繼承的傳統就是這片土地孕育出來的瑰寶。”參與十三屆國展楷書評審的知名書法家李松說,“我在這里見到了品相最好、頂級版本的龍門拓本,非常驚嘆、震撼。相信此次展覽對時代書風的提倡、引領起到至關重要的作用——對歷史的尊重,對古典傳統的尊重,給我們當代人提供了靈魂碰撞的機會。”

“這次國展精彩紛呈,讓當代藝術創作與河南的歷史文化資源結合起來,形成了很好的互動,充分體現了我們從經典中結合當代的審美來創作出符合于新時代的藝術作品,非常有意義。”中國書協評論與文化傳播委員會委員、河南省書協副主席劉燦輝表示,龍門書法作為碑學書法的代表,具有鮮明的個性風格,受到人們的喜愛。“此次國展能看到很多優秀的作品出現在展廳,給觀眾帶來了雄健剛強、具有時代精神的書法面貌。我相信魏碑書法會受到越來越多書法家和書法愛好者的喜愛,當代魏碑書法的發展也一定會越來越好。”

“特別感謝河南省的書法土壤,讓我得到了河南新老書家的關心和愛護,從豐厚的書法遺存中汲取了大量的營養。”入展作者代表、河南省青年書法家協會副主席武盼龍表示,作為青年書法工作者,要感恩于這個新時代,“我們如今擁有完整的學科體系建設,并且享受著網絡高速發展帶來的便利,要把握好這些學習機會,寫出傳統之美,寫出時代旋律,創作出更多精品力作,回饋時代。”

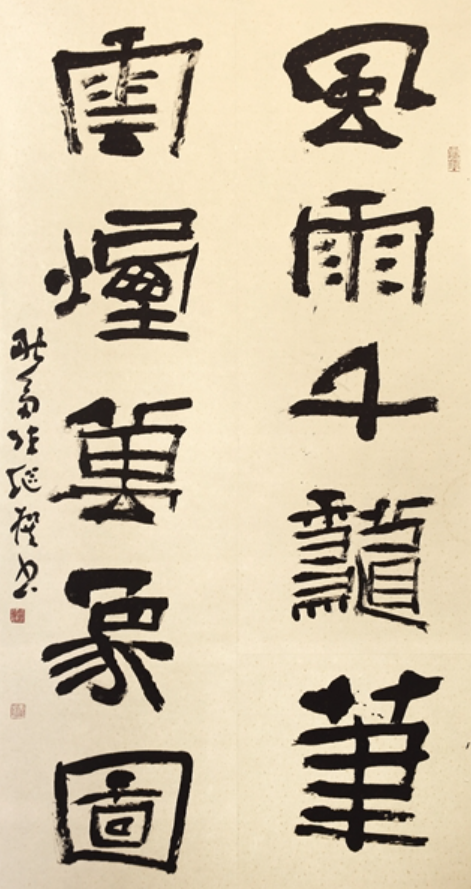

張建會《蘊真賞心聯》

張繼《風雨云煙聯》

繁榮發展書法篆刻藝術是時代的呼喚

書法關系到中華民族的薪火承接,文脈維系。繁榮發展書法篆刻藝術,是時代的呼喚,也是人民群眾的需要和渴望。展覽當天,前來觀展的觀眾絡繹不絕,鄭州美術館延遲至19時閉館。據不完全統計,當天進館人數有近萬人。

展廳內,書法愛好者抑制不住的興奮,劉文生激動地說:“全國性的大展在鄭州舉辦一次很不容易,我們也是抓住這次機遇,趕緊來看,開闊眼界。”

河南工業大學3位大二女同學結伴前來觀展,雖為工科學子,她們也被中華傳統書法文化所吸引。“小時候也臨摹過,但后來沒有堅持下去。看到展覽預告,就來欣賞一下,受受熏陶。”曹文婧說。

小學三年級學生劉妙菡在父母陪伴下前來觀展。一直練習硬筆書法的她,剛剛開始嘗試毛筆,感到筆鋒、頓筆都不太好控制。“在展廳看到這么多名家的作品,心里很高興,也認識到了日積月累的重要性,一想到書法是終身修習的,心態就沒有之前那么急躁了。”

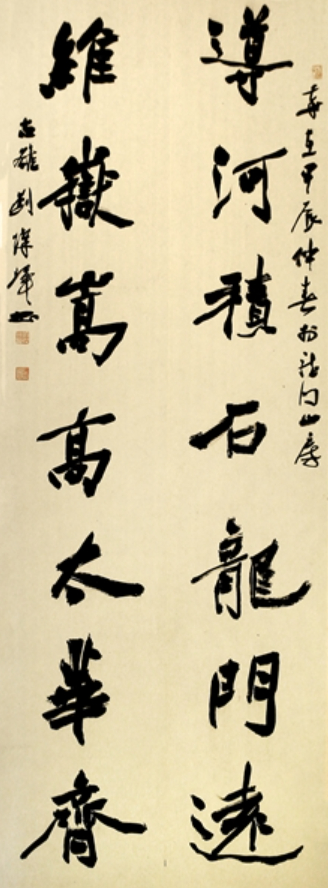

劉燦輝《導河維岳聯》

“書法學習者要用視覺藝術形式去理解傳統文化精神”

“書法作為一個藝術門類,從傳統的書齋式的欣賞走向了展廳,書法學習者要用視覺藝術形式去理解傳統文化精神,讓書法文化發揚光大。”中國書協學術委員會委員、鄭州大學書法學院副院長李逸峰表示,此次展出的作品整體水平都不錯,體現了守正創新的思想主流導向。此外,能夠看到一些體現自己個性的作品,這也說明書法創作者越來越成熟,在取法傳統、結合時代精神、表達自己個性特點方面已經有了長足進步,尤其是更多年輕作者的入展讓人喜悅。

書法是中華優秀傳統文化中最有代表性的符號,也是最有群眾基礎的優秀傳統藝術,它不僅是記錄中華文明的工具和載體,更體現著中華文明的本與源、根與魂。正如河南省文聯黨組書記方啟雄所說,相信隨著文化自覺和文化自信的增強,書法這一古老藝術必將煥發新的生機與活力。河南將以此次展覽為契機,進一步發揮文聯組織優勢和專業優勢,堅持創造性轉化、創新性發展,以多元手段展示書法之美,以虔誠之心打磨精品之作,以筆墨形象書寫正大氣象,讓書法所蘊含的中國精氣神在新時代熠熠生輝。

記者 蘇瑜 本版圖片除署名外均據《大河美術報》

《鄭州晚報》版面截圖