“管叔東封土一丘,不知何代卻為州。大夫廟古人猶祭,仆射陂頹水漫流。草滿荒郊裴相冢,煙迷故址夕陽樓。嗟余好古生來晚,在在名邦細訪求。”一首《鄭州懷古》道出了明代鄭州人馮振眼中的鄭州印象。那么,對于一名生活于斯四十年的老鄭州人來說,鄭州又是怎樣的印象呢?

張廣智先生從家鄉商丘求學到開封,再到其第二故鄉鄭州,于每一處都有著深沉的眷戀。在《豫東 豫東》中,我們感受到了豫東人民的淳樸熱情,在他們相互之間的“噴空兒”中,豫東的那份祥和、柔軟已悄無聲息溫柔了我們;在《故鄉炊煙》中,作者帶我們領略了他童年記憶中老家柘城的種種精彩,素雞、烀鍋子、蓮夾、豇豆等當地的特色美食早已烙印進腦海。而今天的這本《鄭州 鄭州》,更是作者為其第二故鄉鄭州描摹的一幅精致畫卷。

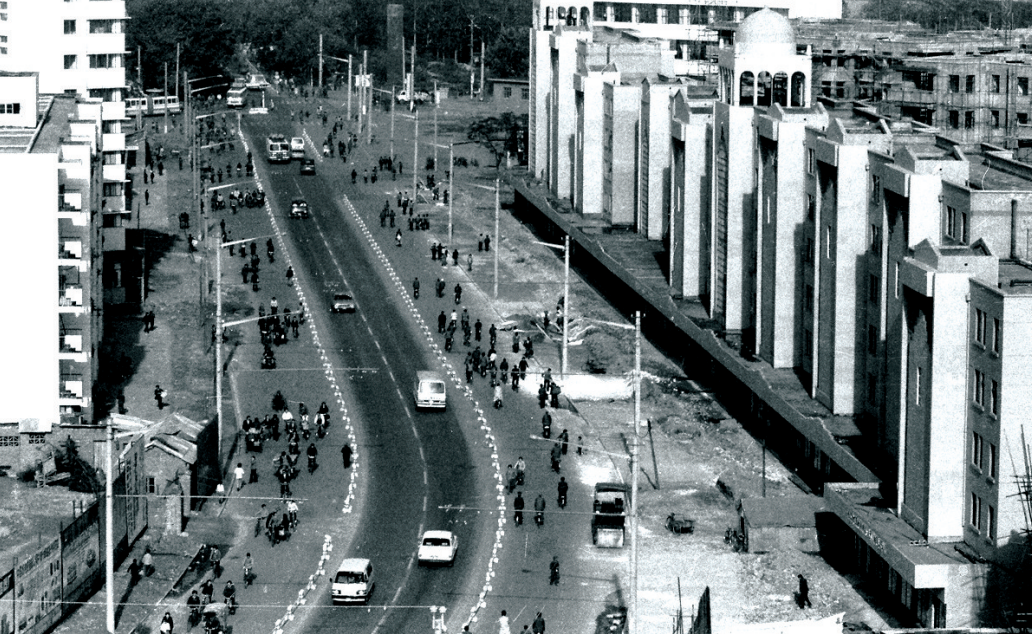

近代以來,說起鄭州,人們的第一印象就是鄭州是一座火車拉來的城市,隴海、京廣兩大鐵路線的交匯構筑了這座城市發展的基本框架和歷史脈絡。然而,當我們把目光轉向歷史更深處追尋時,鄭州卻是另一番模樣。正如作者在書中所言:“鄭州作為八大古都之一,雖然年代久遠,不像時間晚近的古都,相關信息多,地上的實物能一眼看得到,但其實鄭州這座古都的輝煌,確實了得。”

在這里,我們可以探尋到中華文明之源:人文初祖伏羲在這里畫出了先天八卦,黃帝大勝蚩尤從此奠定了華夏的炎黃根基,三過家門而不入的大禹至今仍為人傳唱!

我們也可以聽到古戰場上的鐵鼓錚鳴:在鴻溝與項羽對峙的劉邦,一聲“大風起兮云飛揚”的高唱,開啟了大漢王朝的序章;官渡古戰場上的金戈鐵馬,掩映著滾滾烽煙在腦海里不住回蕩!

我們還可以一睹古代帝王的風姿:雄才大略的漢武帝在嵩山聽到“山呼萬歲”之聲,從此,嵩山正式成為“中岳”,奠定了其特殊地位;多次駕臨嵩山并在嵩山舉行封禪儀式的女皇武則天,在這里建元立極,嵩山之崇高地位可見一斑。至今被列入世界文化遺產名錄的登封“天地之中”歷史建筑群,仍向世人展示著中華悠久歷史的璀璨之光。

我們甚至可以瞥見古代社會的燦爛輝煌:青銅泛著金光,鐵器錚錚作響,那是生產力高度發達的傳世表達;輝煌的絲綢之路背后,黃帝正妃嫘祖在這里發明養蠶治絲,“尋找中國絲綢之源”項目在這里展開;功在千秋的大運河,更是為其注入了不盡活水,供給了千年的滋養。

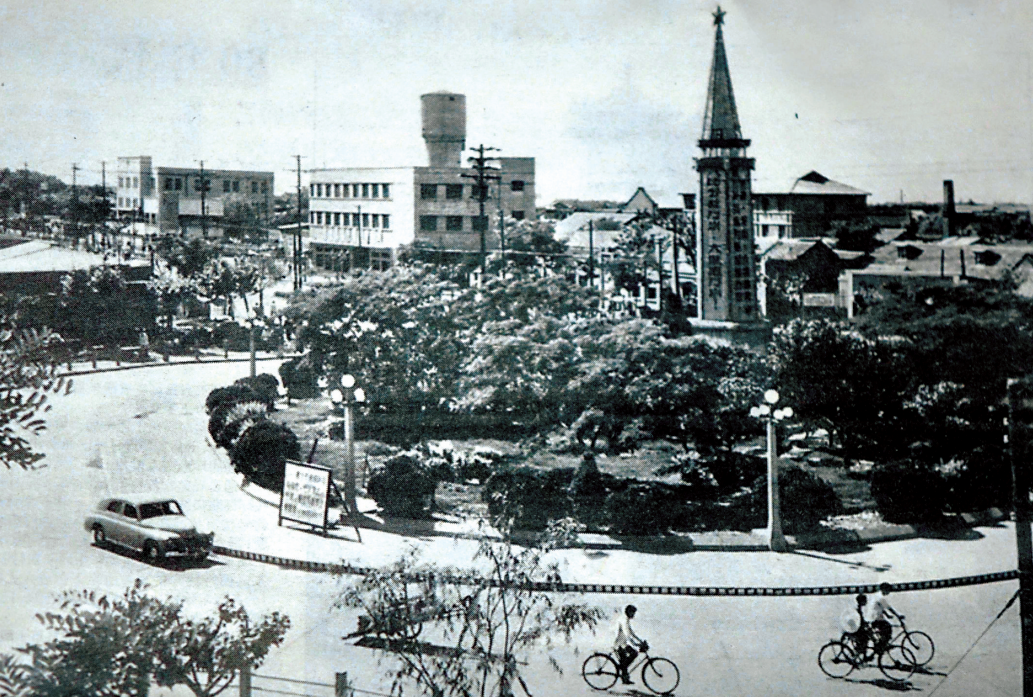

在各種文明的滋養下,鄭州的輝煌歷史從未中斷,在震驚全國的京漢鐵路大罷工中,各地工人階級紛紛響應,如今巍巍而立的鄭州地標之一二七塔正是對這一光榮群體的永恒紀念。

鄭州的歷史文化更是穿越千年,繁榮至今。傳統的儒釋道文化都曾在鄭州這片土地上繁衍發展,宋代四大書院之首的嵩陽書院、新天師道祖庭中岳廟、禪宗祖庭少林寺等便是這燦爛文化的最好證明;我國最早的詩歌總集《詩經》中的《鄭風》便采集自鄭州,早在春秋戰國時期這里即可謂文學重鎮;隱居箕山之下的許由“視堯天下一瓢輕,厭聽風梢歷歷聲”;傳說中御風而行的列子,刻畫了傳承千年的愚公形象;主持修建鄭國渠,使得“一渠流天地,六國日月昏”的鄭國為秦朝統一全國做出重要貢獻;提出“法不阿貴”的韓非,更是開法制之先河,其影響綿延至今;享譽世界的中國建筑學百科全書《營造法式》是鄭州人李誡所寫……更不用說中國歷史上無數的文人墨客都與鄭州這片土地有著千絲萬縷的聯系:潘安“徘徊墟墓間,欲去復不忍”,李頎笑“世人解聽不解賞”,杜甫“白日放歌須縱酒,青春作伴好還鄉”,白居易“生長在滎陽,少小辭鄉曲”,劉禹錫身在陋室卻“談笑有鴻儒,往來無白丁”,高拱“五歲善對偶,八歲誦千言”……一幅漫長的歷史畫卷中,一個個有血有肉的杰出人物在緩緩走來,給了我們一次觸摸鄭州歷史脈搏、沐浴博大精深中原文化的機會。

著名哲學家馮友蘭在其《中國哲學史新編》中說:“我時常想:在世界上,中國是文明古國之一。其他古國,現在大部分都衰微了,中國還繼續存在,不但繼續存在,而且還進入了社會主義社會。中國是古而又新的國家。《詩經》上有句詩說:‘周雖舊邦,其命維新。’舊邦新命,是現代中國的特點”。在這里,“舊”的是古跡,是已逝的豪杰、文士;“新”的是其延續不斷并持續煥發生機的文化精神,這種精神化成了“春泥”守護著這一方土地和土地上的人們。向前,我們可以與中華古老文明對話;向后,我們可以看到在千年歷史的滋潤下鄭州這座千年古都煥發出勃然生機。

從歷史中走來的鄭州,適逢國家中心城市建設、中部地區崛起、黃河流域生態保護和高質量發展等重大發展機遇期,更應樹立千年古都的自信心和自豪感,不斷提高城市的核心競爭力和影響力。《鄭州 鄭州》的出版,無疑會是一張更加靚麗的名片。(王軍敏)

配圖均選自?2014年5月30日 鄭州晚報特刊《光陰的故事》