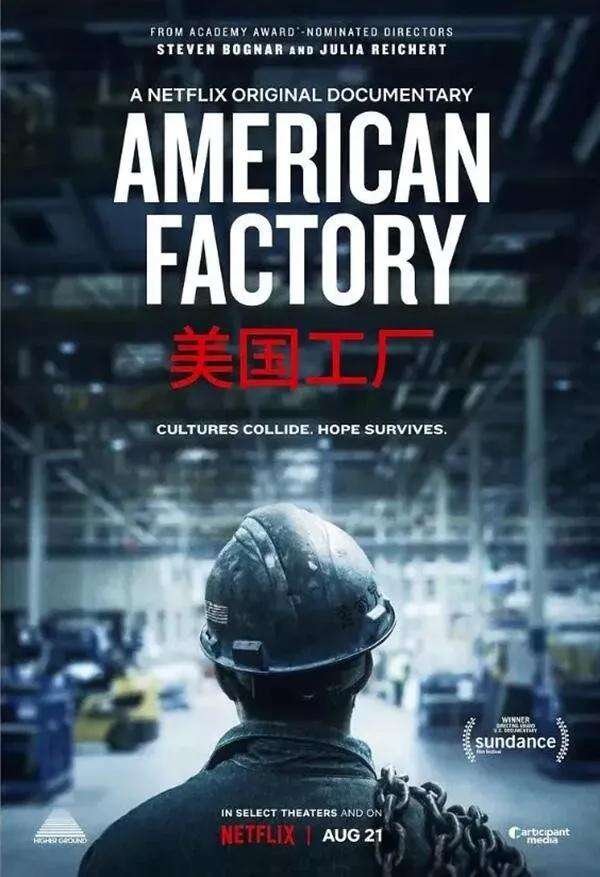

美國人拍攝的一部紀錄片,在大洋彼岸的中國引起強烈反響和熱烈討論,這可能還是頭一次。

之所以出現這種情況,主要有兩個方面的原因。一是影片表現的內容,是中國的民營企業家曹德旺去美國辦廠。二是紀錄片在網飛上線的時機很微妙,中美貿易戰處于膠著狀態,而美國大選已經箭在弦上。

有人把《美國工廠》稱為“奧巴馬夫婦拍的第一部電影”,這其實是個誤解。它實際上是由兩個獨立電影人自己投資開始拍攝的,一邊拍一邊找錢。只是在電影節試映之后,奧巴馬夫婦投資成立的高地公司才決定參與影片的宣傳和發行。從另一個方面看,影片至少從2014年就開始拍攝了,奧巴馬不可能在他的第二個任期就去關注這件事,更別提授意拍電影。

還有人把《美國工廠》視為“民主黨的政治宣傳片”,這個看法也有點偏頗。奧巴馬夫婦在和導演交談時,米歇爾就說,這個項目之所以吸引她,就因為“它不是一個社會評論,而是你真正意義上讓人們為自己發聲了”。雖然客觀上可能會起到爭取搖擺州的作用,但如果把它看做“宣傳片”,就會產生先入為主的觀念。

《美國工廠》的意義,其實是超越了兩黨話語之爭的。

《美國工廠》一開頭就表現了美國銹帶的凋敝景象,令人十分動容。俄亥俄州代頓市的通用汽車工廠關閉了,很多藍領工人失去了中產階級生活。緊接著,來自中國的福耀玻璃接下了破舊的廠房,音樂開始變得歡快而充滿希望,象征著當地人絕處逢生的欣喜之情。就在這種強烈的情感反差中,曹德旺的福耀玻璃開始了它的美國之旅。

影片的主調非常客觀和中立,幾乎沒有任何傾向性,包括它對福耀中國總部和曹德旺本人的拍攝,都盡量保持溫和而平靜。但這種細致、綿密而極其樸素的講述,反而擁有一種強大的情感張力,深深地抓住了觀影者的心,甚至讓人幾欲落淚。

影片中不斷浮現出面孔,離鄉背井的中國工人,疲倦而迷茫的代頓藍領,處于文化沖突中而頗為糾結的美國高管,乃至沉思的曹德旺,他們的聲音也不斷投射著內心的波動。本來是記錄福耀玻璃的辦廠經歷,但最終成為關于“人”的現實處境和精神愿景的忠實再現。這就是《美國工廠》打動人心的地方。

《美國工廠》不是一個中國企業家“拯救”美國的故事,甚至不是一個批評特朗普逆全球化立場的故事,但它確實有深意、也有現實針對性。

俄亥俄是美國政治版圖上最著名的搖擺州,“得俄亥俄者得天下”一再得到印證。在2016年美國大選中,代頓市所在的地區就把選票投給了特朗普。特朗普在競選中,就對俄亥俄人許諾說,不要賣掉你們的房子,你們的工作機會會回來的。但是福耀玻璃投資辦廠,并不是特朗普的“政績”,反而是在奧巴馬任期內就已經啟動。

曹德旺當初決定在美國投資,還一度在國內引起輿論大嘩,很多人認為這位“中國首善”是另有所圖。但曹德旺通過耐心的講述,通過對企業成本和全球化前景的分析,最終打消了公眾的顧慮。

一個有著特殊政治和經濟色彩的地點,一個有影響力的人物,演繹了一個頗富爭議的經濟現象。然后,兩個導演獲準全程跟蹤拍攝,這樣的電影怎么可能不火呢?

有人說,《美國工廠》給了美國人一個“致命的提醒”,我覺得這可能有點夸張。特朗普上任之后,通過降稅、貿易戰等一系列措施,試圖讓制造業回歸美國,而《美國工廠》的故事似乎就是為了證明這個想法行不通。

沒這么簡單。

福耀玻璃一開始在美國受到了禮遇,當地還專門命名了一條“福耀大道”,但是,中國企業的經營理念也確實和美國文化產生了沖突。尤其是在工會問題上,福耀一度陷入了麻煩。

曹德旺本人在影片中就說,“工會進來,我關門不做”。通過一系列本土化的運作,福耀還是贏得了拒絕工會的投票。福耀美國工廠在竣工投產兩年之后就扭虧為盈,在“適應水土”方面恰恰表現得很不錯。而在距離福耀一個多小時車程之外,日本的一家汽車組裝企業已經運營了三十多年。所以,這樣的故事實在算不上什么“致命的提醒”。

但《美國工廠》在反映制造業興衰的問題上,確實有著更深的意味。福耀美國工廠一開始為什么虧損呢?

美國工人年齡偏大、動作比較慢,而且工作時喜歡聊天,他們對福利的要求也更高、拒絕任何強制性加班,他們對生產安全還特別敏感,一旦感覺到危險就會拒絕主管的要求。相反,福耀中國總部這邊,工人基本上實行半軍事化管理,每個月只能休息一兩天,每天工作十二個小時。

中國工人都有著樸素的愿望,就是讓自己和下一代的生活變得更好,為此他們可以承受單調重復的艱苦工作。但美國工人始終都在思考,“我們為什么要一直干這個”?為什么食堂的一半都改成了生產區?為什么我們不能得到更多的休息時間?為什么我們的時薪還不到當初通用汽車的一半?

當然,福耀總部也有著美國工廠所不具備的企業文化。在一場被充分表現的企業年終晚會上,工人和企業家一同歡慶,工人們在舞臺上表演著喜慶而不無尷尬的節目,這種泯滅階層、融洽一堂的場景,甚至讓美國高管感動得流淚。

正是在這種強烈的沖突和調和中,人們看到了現代制造業的某種“真相”,那就是,在技術沒有取得突破性進展的前提下,制造業必須以產業工人的極大付出,去獲得自身的發展。

沒有奉獻精神,很可能就沒有制造業。美國的制造業為什么一再外遷,美國銹帶為什么那么破敗,乃至中國經濟為何持續高速增長,很大一部分都是這個原因。

發展中國家產業工人的那種拼搏和奉獻精神,在高福利社會是難以想象的。很可能就是在這個意義上,特朗普讓制造業回歸的政策注定會失敗。美國的制造業并不是中國人搶走的,而是美國人自己失去的,因為你們的確沒有中國人那么拼。美國銹帶的“銹”,也許只是一種歷史必然。《愛拼才會贏》,你以為是瞎唱的么?

《美國工廠》的敘事帶有一種悲劇性,它沒有提供一種觀念性的評價,而是呈現了現實最樸素又最深刻的那一面,反映了歷史脈動背后“人”的命運。曹德旺在心情低落的時候,反思自己拼命開工廠對“蟬叫蛙鳴”的破壞,也讓人頗為動容。

影片的結尾還提供了制造業的另一種出路,那就是智能機器人對產業工人的替代,“這四個人就沒有了”、“因為他們太慢了”。這或許昭示了產業進步的另一種悲劇性,那就是人的失落。這樣的預言,甚至是超越了現實議題設置的。人工智能的勃興,又將會帶來怎樣的政治和經濟嬗變呢?

《美國工廠》有著豐富的可說性,人們在它身上可以找到很多“證據”,從而對現實問題加以討論。但我覺得它最可貴的地方,乃是對人、尤其是對普羅大眾的關切。奧巴馬說,它“讓人們能夠走出自己的世界,理解和體驗別人的生活”。米歇爾說,“那些走在路上穿著制服的人的最初的鏡頭,那就是我的背景,那也是我的父親”。這可能正是《美國工廠》的藝術魅力所在。

福耀美國工廠的華人總裁對工人說,“咱們再次讓美國偉大吧”。看到這里,我確實忍不住發出了杠鈴般的笑聲。這可能是對逆全球化最生動、也最有力的嘲諷,特朗普如果看到了,他會在推特上說什么呢?

(文/蔡方華)